GAS:GoogleAppsScript

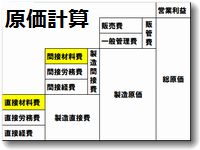

GAS:GoogleAppsScript 財務構造分析アプリをAIで作成!Geminiの専用Gem→GASでWEBアプリを作成するのはとても有効ですね

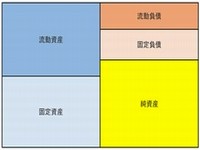

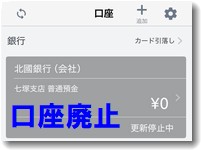

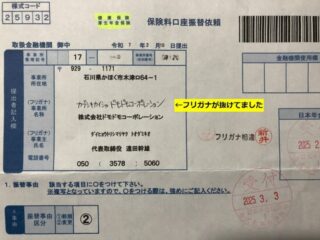

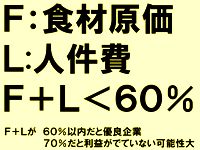

「Gemini Gems × GAS」なら、自社専用の業務アプリが "0円" で作れます。財務分析AIを作ってわかったことは、この手法は中小企業にこそ適しているという実感です。エンジニアに頼まなくても、Geminiを使えばちょっとしたアプリを作成することができます。いわゆるバイブコーディングですね。今回は、財務構造分析アプリをGeminiのGemとGASで作成できたので、この方法について紹介します...