11月15日(土)に西田幾多郎記念哲学館に行ってきました。今回は「善の研究」読書会への参加です。金沢大学の山本英輔教授が進行をしてくれる読書会で、西田哲学の難解な言葉をできるだけ平易でやさしく解説してくれるという親切なところが気に入っています。また各回の最後には参加者からの質問や感想などともきちんと対応してくれるところも好感が持てます。

11月15日(土)に西田幾多郎記念哲学館に行ってきました。今回は「善の研究」読書会への参加です。金沢大学の山本英輔教授が進行をしてくれる読書会で、西田哲学の難解な言葉をできるだけ平易でやさしく解説してくれるという親切なところが気に入っています。また各回の最後には参加者からの質問や感想などともきちんと対応してくれるところも好感が持てます。

西田幾多郎の「善の研究」を読む

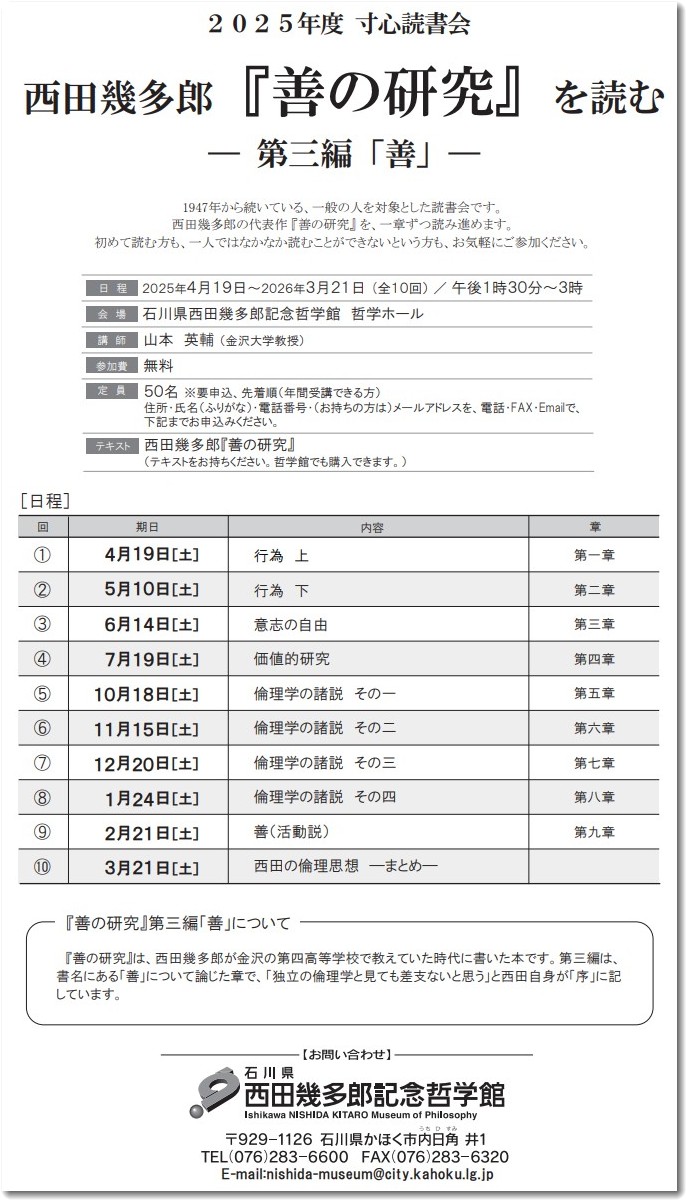

2025年度寸心読書会

この読書会は、講師として金沢大学の山本英輔教授が本文を読みながら解説するというスタイルで進行をしてくれるので初学者にもわかりやすいと評判です。

本日は秋晴れ、快晴です。空気も澄んでいて散歩するにも絶好ですね。

今回は「善の研究:倫理学の諸説その二」

西田幾多郎『善の研究』

以下の内容は青空文庫の文章をいくつかの部分にわけて、それぞれに生成AI(今回はGeminiを使いました)で解説を入れたものです。あくまで自分の学習用ですが、ここに備忘録として残しておきます。

上記は「第五章 倫理学の諸説 その一」の原文と解説です。以下はその続きになります。

第六章 倫理学の諸説 その二

【原文】 前に直覚説の不完全なることを論じ、かつ直覚の意義に由りて、種々相異なれる学説に変じうることをのべた。今純粋なる他律的倫理学、即ち権力説について述べようと思う。この派の論者は、我々が道徳的善といっている者が、一面において自己の快楽或は満足という如き人性の要求と趣を異にし、厳粛な命令の意味を有する辺に着目し、道徳は吾人に対し絶大なる威厳または勢力を有する者の命令より起ってくるので、我々が道徳の法則に従うのは自己の利害得失の為ではなく、単にこの絶大なる権力の命令に従うのである、善と悪とは一に此かくの如き権力者の命令に由って定まると考えている。凡すべて我々の道徳的判断の本は師父の教訓、法律、制度、習慣等に由りて養成せられたる者であるから、かかる倫理学説の起るのも無理ならぬことであって、この説はちょうど前の直覚説における良心の命令に代うるに外界の権威を以てした者である。

【解説】 前の章(第五章)では、善悪は直感でわかるとする「直覚説」の不完全さを論じ、また「直覚」という言葉の解釈次第で様々な学説に変わりうることを述べました。さて、今回は純粋な他律的倫理学(善悪の基準を自分の外に置く説)、すなわち「権力説」について述べます。この立場の論者たちは、私たちが「道徳的な善」と呼ぶものが、単なる快楽や満足といった人間の欲求とは異なり、厳かな「命令」としての側面を持つことに注目します。そして、道徳とは、私たちを超えた絶大な威厳や力を持つ「権力者」の命令から生じるものであり、私たちが道徳に従うのは、自分の損得(利害得失)のためではなく、ただその絶対的な権力者の命令だからだ、と考えます。善と悪の基準は、すべてその権力者の命令によって決まる、というわけです。そもそも私たちの道徳判断は、師や親の教え、法律、制度、習慣などによって形作られています。ですから、このような学説が生まれるのも無理はありません。この説は、前章の直覚説が「内なる良心の命令」に求めた根拠を、「外界の権威(権力者)の命令」に置き換えたものだと言えます。

【原文】 この種の学説において外界の権力者と考えられる者は、勿論自ら我々に対して絶大の威厳勢力をもった者でなければならぬ。倫理学史上に現われたる権力説の中では、君主を本としたる君権的権力説と、神を本としたる神権的権力説との二種がある。神権的倫理学は基督キリスト教が無上の勢力をもっていた中世時代に行われたので、ドゥンス・スコトゥスなどがその主張者である。氏に従えば神は我々に対し無限の勢力を有するものであって、而しかも神意は全く自由である。神は善なる故に命ずるのでもなく、また理の為になすのでもない、神は全くこれらの束縛以外に超越している。善なるが故に神これを命ずるのではなく、神これを命ずるが故に善なるのである。氏は極端にまでこの説を推論して、もし神が我々に命ずるに殺戮さつりくを以てしたならば、殺戮も善となるであろうとまでにいった。また君権的権力説を主張したのは近世の始に出た英国のホッブスという人である。氏に従えば人性は全然悪であって弱肉強食が自然の状態である。これより来る人生の不幸を脱するのは、ただ各人が凡ての権力を一君主に托して絶対にその命令に服従するにある。それで何でもこの君主の命に従うのが善であり、これに背そむくのが悪であるといっている。その他シナにおいて荀子じゅんしが凡て先王の道に従うのが善であるといったのも、一種の権力説である。

【解説】 この権力説において「外界の権力者」とされるのは、当然ながら、私たちに対して絶大な威厳と力を持つ存在でなければなりません。倫理学の歴史における権力説には、代表的な二つのタイプがあります。

-

神権的権力説:基準を「神」に置く説。

-

君権的権力説:基準を「君主」に置く説。

神権説は、キリスト教が絶対的な力を持っていた中世ヨーロッパで主流でした。代表的な論者であるドゥンス・スコトゥスによれば、神は無限の力を持ち、その意志は完全に自由です。神は、何かが「善だから」命じるのでも、「理にかなっているから」そうするのでもありません。神はそうした理屈を超越しています。「善だから神が命じるのではなく、神が命じるから善なのである」というのが、この説の核心です。スコトゥスはこの考えを徹底し、「もし神が私たちに殺戮を命じたなら、殺戮も善になるだろう」とまで言いました。

一方、君権説を主張したのは、近世初期(17世紀)のイギリスの哲学者ホッブスです。彼によれば、人間の本性は根本的に悪であり、何の制約もない自然状態とは「万人の万人に対する闘争」(弱肉強食)です。この悲惨な状態から逃れる唯一の方法は、人々が契約を結び、すべての権力を一人の君主(主権者)に預け、その命令に絶対服従することにあるとしました。したがって、この君主の命令に従うことが「善」であり、背くことが「悪」である、と説いたのです。

その他、古代中国の荀子が「(理想的な)昔の王(先王)が定めた道徳(礼)に従うのが善である」と説いたのも、権力説の一種とみなせます。

【原文】 右の権力説の立場より厳密に論じたならば、如何なる結論に達するであろうか。権力説においては何故に我々は善をなさねばならぬかの説明ができぬ、否説明のできぬのが権力説の本意である。我々はただ権威であるからこれに従うのである。何か或理由の為にこれに従うならば、已すでに権威その者の為に従うのではなく、理由の為に従うこととなる。或人は恐怖ということが権威に従う為の最適当なる動機であるという、併し恐怖ということの裏面には自己の利害得失ということを含んでいる。しかしもし自己の利害の為に従うならば已に権威の為に従うのではない。ホッブスの如きはこれが為に純粋なる権威説の立脚地を離れている。

【解説】 では、この権力説(権威説)を厳密に突き詰めると、どのような結論に至るでしょうか。権力説の根本的な問題は、「なぜ私たちは善(=権威者の命令)に従わなければならないのか」という道徳の動機を説明できない点にあります。いや、むしろ「説明できないこと」こそが、権力説の本質です。「ただ、それが権威だから従う」のであり、もし「何か別の理由(例:そうした方が得だから、罰せられたくないから)」のために従うとすれば、それはもはや権威そのものに従っているのではなく、その「理由」に従っていることになってしまいます。

ある人は、権威に従う動機として「恐怖」(罰への恐れ)が最適だと言います。しかし、「恐怖」の裏には「損をしたくない」という自己の利害得失の計算が含まれています。もし自分の利害のために従うのであれば、それは純粋に権威のために従っているとは言えません。(先に挙げた)ホッブスの説(=自然状態の不幸を避けるという利害のために君主に従う)は、まさにこの点において、純粋な権力説の立場からは外れているのです。

【原文】 また近頃最も面白く権威説を説明したキルヒマンの説に由ると、我々は何でも絶大なる勢力を有するもの、たとえば高山、大海の如き者に接する時は、自らその絶大なる力に打たれて驚動の情を生ずる、この情は恐怖でもなく、苦痛でもなく、自己が外界の雄大なる事物に擒とりこにせられ、これに平服し没入するの状態である。而しかしてこの絶大なる勢力者がもし意志をもった者であるならば、自らここに尊敬の念を生ぜねばならぬ、即ちこの者の命令には尊敬の念を以て服従するようになる、それで尊敬の念ということが、権威に従う動機であるといっている。

【解説】 (西田の当時)最近、権威説を巧みに説明したキルヒマンという学者の説があります。彼によれば、私たちは高山や大海のような絶大な力を持つものに接した時、その力に圧倒されて「驚動の情」を抱きます。これは恐怖や苦痛とは異なり、自分がその雄大な対象に捕らえられ、完全に平伏し、我を忘れて没入するような状態です。そして、もしこの絶大な力を持つ存在が「意志」を持っていた場合、この「驚動の情」は自然と「尊敬」の念に変わります。その結果、私たちはその存在の命令に「尊敬の念」をもって服従するようになる。キルヒマンは、この「尊敬」こそが権威に従う動機である、と説明しました。

【原文】 しかし能く考えて見ると、我々が他を尊敬するというのは、全然故なくして尊敬するのではない、我々は我々の達する能わざる理想を実現し得たる人なるが故に尊敬するのである。単に人その者を尊敬するのではなく理想を尊敬するのである。禽獣きんじゅうには釈迦も孔子も半文銭の価値もないのである。それで厳密なる権力説では道徳は全く盲目的服従でなければならぬ。恐怖というも、尊敬というも、全く何らの意義のない盲目的感情でなければならぬ。エソップの寓話の中に、或時鹿の子が母鹿の犬の声に怖れて逃げるのを見て、お母さんは大きな体をして何故に小さい犬の声に駭おどろいて逃げるのであるかと問うた。所が母鹿は何故かは知らぬが、ただ犬の声が無暗にこわいから逃げるのだといったという話がある。かくの如き無意義の恐怖が権力説において最も適当なる道徳的動機であると考える。

【解説】 しかし、西田はキルヒマン説を批判します。よく考えてみると、私たちが他者を「尊敬する」のは、全く理由(故)がないわけではありません。私たちは、自分には達成できないような「理想」を実現している人だからこそ、その人を尊敬するのです。つまり、私たちは単にその人自身を尊敬しているのではなく、その人を通じて(あるいはその人が体現している)「理想」を尊敬しているのです。(例えば)獣にとって、釈迦や孔子がどれほど偉大でも何の価値もありません(彼らは人間の理想を理解できないからです)。

この点を突き詰めると、厳密な権力説(=「理想」のような内的な基準を認めない説)における服従とは、全くの「盲目的服従」でなければならない、ということになります。動機とされる「恐怖」や「尊敬」も、何かを理解した上での感情ではなく、全く意味の分からない「盲目的な感情」でなければなりません。イソップ寓話にこんな話があります。子鹿が、母鹿が犬の声に怯えて逃げるのを見て「お母さんは大きいのに、なぜ小さい犬の声を怖がるの?」と尋ねました。すると母鹿は「なぜかは分からないけど、とにかく犬の声がむやみに怖いから逃げるのよ」と答えた、と。

権力説における道徳的動機とは、このような「理由のない、無意義な恐怖(あるいは尊敬)」こそが最もふさわしい、ということになってしまいます。

【原文】 果してかかる者であるならば、道徳と知識とは全く正反対であって、無知なる者が最も善人である。人間が進歩発達するには一日も早く道徳の束縛を脱せねばならぬということになる。またいかなる善行でも権威の命令に従うという考なく、自分がその為さざるべからざる所以ゆえんを自得して為したことは道徳的善行でないということとなる。

【解説】 もし道徳が、本当にそのような「盲従」に過ぎないとしたら、二つの非常におかしな結論が導かれます。

-

道徳は進歩の妨げになる: 道徳(=盲従)と、物事を理解しようとする知識(知性)とは全くの正反対であり、「無知な者ほど最も善人である」ことになります。だとしたら、人間が進歩・発達するためには、道徳という束縛から一刻も早く抜け出さなければならない、ということになってしまいます。

-

自覚的な善行は道徳的でなくなる: どんなに素晴らしい善行であっても、「権威(神や君主)の命令に従うためだ」という意識がなく、自分自身で「これは(理由があって)為すべきことだ」と納得(自得)して行ったことは、道徳的な善行ではない、ということになってしまいます。

【原文】 権威説よりはかくの如く道徳的動機を説明することができぬばかりでなく、いわゆる道徳法というものも殆ど無意義となり、従って善悪の区別も全く標準がなくなってくる。我々はただ権威なる故に盲目的にこれに服従するというならば、権威には種々の権威がある。暴力的権威もあれば、高尚なる精神的権威もある。しかしいずれに従うのも権威に従うのであるから、斉ひとしく一であるといわねばならぬ。即ち善悪の標準は全く立たなくなる。勿論力の強弱大小というのが標準となるように思われるが、力の強弱大小ということも、何か我々が理想とする所の者が定まって、始めてこれを論じ得るのである。耶蘇ヤソとナポレオンとはいずれが強いか、そは我々の理想の定めように由るのである。もし単に世界に存在する力をもっている者が有力であるというならば、腕力をもった者が最も有力ということにもなる。

【解説】 権力説(権威説)は、このように道徳的動機を説明できないばかりか、道徳法則そのものを無意味なものにし、結果として善悪の基準(標準)そのものを失わせてしまいます。もし「ただ権威だから盲目的に従う」というだけなら、世の中には様々な権威が存在します。暴力的な権威(独裁者など)もあれば、高尚な精神的権威(聖人など)もあります。しかし、どちらに従うのも「権威に従う」という点では同じであり、区別がつかなくなってしまいます。これでは善悪の基準が成り立ちません。もちろん、「力の強弱」が基準になると思うかもしれません。しかし、「力の強さ」を測るためには、まず「どのような力か(精神的な力か、物理的な力か)」という理想(=価値基準)が定まっていなければ比較できません。

例えば、「イエスとナポレオンはどちらが強い(偉大)か?」という問いの答えは、私たちがどのような理想(精神的影響力か、軍事力か)を基準にするかによって全く変わってきます。もし、「理想」を抜きにして「単に存在する力(勢力)」が基準だというならば、結局は「腕力(物理的な力)を持つ者」が最も権威があり、最も善である、という結論にもなりかねません。

【原文】 西行法師が「何事のおはしますかは知らねどもかたじけなさになみだこぼるる」と詠じたように、道徳の威厳は実にその不測の辺に存するのである。権威説のこの点に着目したのは一方の真理を含んではいるが、これが為に全然人性自然の要求を忘却したのは、その大なる欠点である。道徳は人性自然の上に根拠をもった者で、何故に善をなさねばならぬかということは人性の内より説明されねばならぬ。

【解説】 (結論として)西行法師が「(伊勢神宮で)何が祀られているのかは知らないが、ただその尊さに涙がこぼれる」と詠んだように、道徳の厳かさ(威厳)には、確かに人間のちっぽけな理屈を超えた(不測の)側面があります。権力説が、道徳の持つこの「抗いがたい威厳」や「命令」という側面に注目した点は、一面の真理を含んでいます。しかし、そのために、人間の本性(人性)そのものが何を求めているのかという、最も根本的な要求(内面的な根拠)を全く忘れてしまったのが、この説の重大な欠点です。(西田の立場は、これとは逆です。)

道徳は、あくまで「人間の本性(人性自然)」の上に根拠を持つものであり、「なぜ善をなさねばならないのか」という問いの答えは、権力のような「外」からではなく、人間の「内」から説明されなければなりません。(=次章以降で展開される「自律的倫理学」への予告)

本日の感想

この章で西田は、道徳の根拠を神や君主といった「外部の権威」に求める「権力説」を徹底的に批判しました。権力説は、道徳の「威厳」や「命令」という側面を捉えてはいるものの、「なぜそれに従うのか」という動機を説明できず、最終的には「盲従」を強いるか、あるいは善悪の基準そのものを失わせてしまう、と論じています。

そして、道徳の根拠はあくまで「人間の内側(本性)」に求められるべきだとして、次の「自律的倫理学」の議論へとつなげていきます。

おそらく西田は「人格の実現」という一つの概念(活動)によって、それまでの倫理学がバラバラに論じていた「理性」「快楽」「義務」「直覚」のすべてを説明しきろうと試みているのでしょうね。

西田幾多郎記念哲学館には「思索の道」という散歩に最適な道があります。歩くと落ち葉がカサコソ音を立てるような乾いた空気感がとても気持ちがよい一日でした。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,896 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731