「直接に興へらるゝもの」という西田幾多郎の映像演劇を聴講してきました。限定12名という意味は参加しないとさからないですね。これはとっても不思議な体験でした。

「直接に興へらるゝもの」という西田幾多郎の映像演劇を聴講してきました。限定12名という意味は参加しないとさからないですね。これはとっても不思議な体験でした。

読書会にリアル参加しているかのような感覚になるようなシアター映像です。西田哲学をこのような切り口で味わうというのもなかなか面白かったです。

西田幾多郎の哲学が、いま、ここに─特別な朗読会体験「直接に興へらるゝもの」映像演劇

会場は金沢21世紀美術館の地下シアターでした

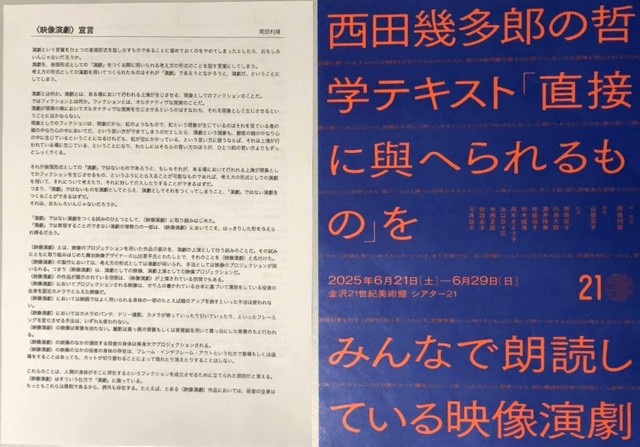

6月27日、金沢21世紀美術館で開催されている、西田幾多郎の哲学テキスト「直接に興へらるゝもの」をみんなで朗読する映像演劇に参加してきました。

peatixで事前チケットを購入

https://peatix.com/event/4423050/view

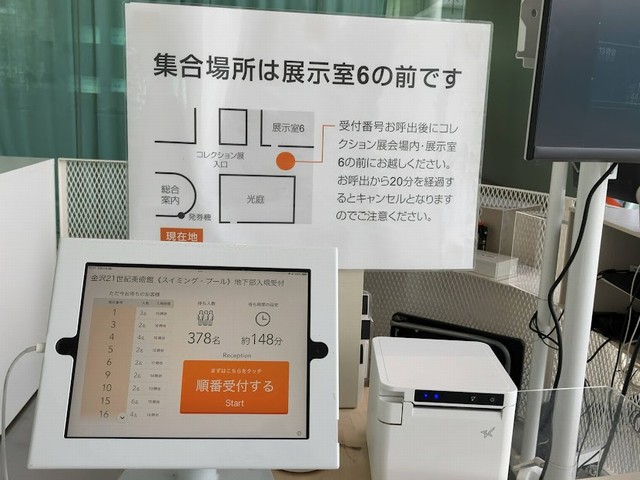

久しぶりに金沢21世紀美術館にやってまいりました。相変わらず人気の施設ですね。平日だというのに多数の来場で外国人も目立ちました。

多くの観光客などが訪れる金沢市の金沢21世紀美術館ですが、老朽化や能登半島地震による被害の復旧のため大規模な改修工事が必要になっています。再来年・2027年の5月から翌年(2028年)の3月をめどに全面休館する予定です。

なお、人気のスミングプールは入場まで148分待ちでした。すごい人気ぶり。

私はタレルの部屋で上映時間までしばし待機。ここは空いています。タレルの部屋は、屋内なのに屋外です。天井から見える空は本物の空で、雨も風も虫も入ってきます。本日は曇り空で気温も30度に満たないので過ごしやすかったです。

その後、会場の地下シアターに向かいました。

まるでリアルな読書会に参加しているようでした

限定12名という謎が解けました

この演劇、ただの観劇とは一線を画す、非常にユニークな体験でした。まず驚いたのは、観客がわずか12名に限定されていること。私たちは車座になって座り、そのすぐ目の前には12枚の縦型パネルが円を描くように配置されていました。

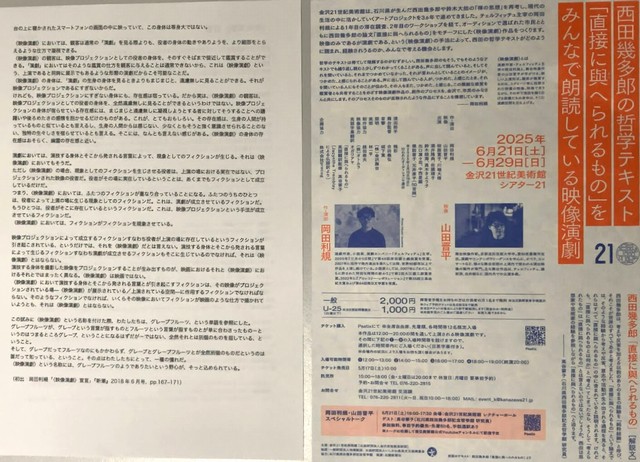

パネルに映し出されるのは、オーディションで選ばれた市民の方々が西田幾多郎の難解な哲学テキストを朗読する姿。しかし、朗読は一人の人物が続けるのではなく、ある文節で区切られると、すっと次のパネルに映る別の朗読者にバトンが渡されます。まるで、呼吸を合わせるように読み手が変わっていくのです。

観客と演者の24名でおりなす空間

さらに興味深かったのは、朗読しない演者の方々もパネルに映し出されていたこと。その表情や佇まいからは、テキストへの集中や思索が感じられ、あたかも24人もの人々が一つの大きな読書会に集まっているかのようでした。

空間全体が、西田幾多郎の哲学が持つ「直接性」や「純粋経験」といった概念を体現しているかのように感じられました。

「直接に興へらるゝもの」というテキスト

「直接に興へらるゝもの」というテキストは、予備知識なしにはなかなか理解しにくいものです。しかし、この映像演劇は、その難解なテキストを「声」という最も直接的な形で受け取ることを促します。朗読される言葉の響き、そして朗読者たちの真剣な眼差し。

私たちは、哲学というものが単なる文字の羅列ではなく、生きた思索の営みであることを肌で感じることができました。

なお、朗読される文字は英語と日本語で別のスクリーンに投影されますので、文字に集中してもいいし、朗読者に注目してもいいし、そこに参加者の自由があります。

車座での体験

車座になり、パネルの光に包まれながら、耳から入る言葉、そしてそれを見つめる静かな時間。

これは、西田幾多郎の哲学を学ぶ新しい、そして忘れられない「純粋経験」となりました。哲学に触れる、という行為が、こんなにも感覚的で、集団的な体験になり得るのだと、目から鱗が落ちる思いです。

もし、この「西田幾多郎の哲学テキスト「直接に興へらるゝもの」をみんなで朗読している映像演劇」がまた開催される機会があれば、ぜひ多くの方にこの貴重な体験をお勧めしたいです。

配布されたフライヤーと資料

なお、原典の資料についてはシアター鑑賞後に探しました。

西田幾多郎の「直接に興へらるゝもの」という書籍は、あおぞら文庫では「直接に与えられるもの」という名称で「準備中」となってきました。

他には、「すまし汁」さんのnoteの記事がわかりやすくまとめてありました。

すまし汁さん、ありがとうございます。

現代文に意訳してみました

西田幾多郎の哲学テキスト「直接に与えられるもの」は、代表作『善の研究』の中心概念である「純粋経験」にも通じる、難解ながらも深遠な思想が展開されています。以下に、そのエッセンスを現代文で分かりやすく意訳しました。

意訳の元原稿には「すまし汁」さんの文章を使い、生成AIのGemini2.5を使いました。

「直接に与えられるもの」──西田幾多郎の思想(現代語訳)

第一部:直接経験とは何か?

1. 「直接に与えられるもの」の探求

私たちが「直接に与えられるもの」と言うとき、それは一体何を指すのでしょうか。この問いを考えるには、まずその言葉の真意を明確にする必要があります。「与えられる」とは、私、つまり「考える私(思惟我)」に対して与えられる、という意味です。

したがって、「直接に与えられるもの」とは、まだ私たちが「思考」という行為を行う前の、ありのままの経験を指します。思考作用を、思考の対象を受け入れるだけの心理的な働きと捉えるなら、思考の対象も私に「与えられたもの」と言えるでしょう。しかし、ここで言う「与えられる」とは、「思考によって認識として形作られるために提供される、元の材料」という意味です。そして、それは単なる想像や、過去・未来のものではなく、今、現実にここに存在するものを指します。

「現実に私に与えられるもの」と聞くと、すぐに「客観的な現実世界」を思い浮かべがちですが、私たちの意識は、そのような世界の中で単に機械的に発生するのではありません。私たちが「客観的な現実世界」と呼ぶものは、実は「思考」によって形作られたものにすぎないのです。

2. 感覚と知覚、そして客観性の根源

一般的に、「直接に与えられるもの」として感覚や知覚が考えられます。しかし、一つ一つの「感覚」は、それ自体が思考の働きによって生じるものです。思考にとって「直接与えられる」具体的な意識としては、「知覚」を考えなければなりません。

知覚は、単に主観的な感覚要素が結びついたものではなく、その中に客観的な意味を含んでいます。例えば、空間を認識する知覚において、感覚が空間的に並べられているのではなく、感覚が結びつくことで空間的な広がりという客観的なものが意識されるのです。知覚が広がりを持つのではなく、知覚が広がりを意識しているのです。この客観的な「広がり」が、意識内容として主観的な感覚を統一しています。

もし知覚の中に客観的なものが反映されていないとしたら、物理的な真理は成り立ちません。思考だけで物理的な真理を構成することはできないのです。

3. 構成的思考と意志の役割

客観的な意味を含む知覚とは、どのようなものでしょうか。通常の知覚は限定された経験内容と考えられますが、それは心理学的に分析され、対象化された知覚です。真に「思考する私」に直接与えられる知覚(対象化される前の知覚)ではありません。

もし「思考」をカント哲学で言うような「構成的な思考(認識を形作る思考)」の意味に解釈するならば、私たちが経験する「客観的な世界(経験界)」は、既にこの構成的な思考によって形作られたものです。このような構成的な思考にとって、知覚は「構成されたもの」であって、「与えられたもの」ではありません。

では、構成的な思考に「与えられるもの」とは何か?それは、認識が構成される以前のものでなければなりません。それはカントの言う「物自体」に似ていますが、西田は「物自体」が完全に認識以前のものであるとすれば、認識の限界とすら考えられないとします。真に構成的な思考に与えられるものは、その思考内容(経験界や意識現象)を内側に含んだものでなければなりません。形式と材料は決して無関係ではなく、完全に受動的な材料は存在しません。芸術の理念が、形式と材料が一体となって初めて成立するように、経験内容も単なる受動的な材料ではありません。

4. 客観的世界の成立と超個人的意識

経験内容に「関係」が含まれていることで、私たちの経験する世界が定まります。この意味で、構成的な思考は一種の「芸術的な形成作用」に似ています。

感覚の「客観性」と「必然性」があってこそ、物理的な世界は成り立ちます。物理的世界が成り立つためには、感覚の間に不変の関係が存在し、それがすべての人々に共通であると考えられなければなりません。これは、単なる個人の意識を超えた「超個人的意識」や「純粋自我の統一」のようなものが根底にあることを意味します。物理法則とは、この超個人的意識の立場から見た、感覚間の不変の関係なのです。

この超個人的意識は単なる論理的な意識ではなく、カントが言うように「範疇(論理的な形式)」と「時間(図式)」の結合によって、経験的な知識が構成されます。客観的な思考は創造的であり、純粋自我の統一は創造的な働きです。

5. 意志的自覚と力の概念

真理を認識する作用は、より高次な立場へと移り行くことです。構成的な思考と反省的な思考(主観的な思考)の関係において、構成的な思考が高次な立場として反省的な思考を包み込みます。しかし、物理的世界は構成的な思考だけで構成されるのではなく、感覚との結合がなければなりません。その結合は、「意志的な自己の意識(意志的自覚)」の立場においてのみ可能です。意志的自覚なくして「力」の概念は成り立ちません。

私が意志的自覚の立場と言うのは、経験の世界を思考内容の内面的な発展として捉える立場です。経験の奥に、これを超越する思考内容を見る立場です。意志が働くことで、現実の意識の中に現実を超えた内容が含まれます。いわゆる経験的な知識は、このようにして成立します。

私たちの意識現象は、感覚であれ知覚であれ、すべて「意志の先験的な働き」において成立します。意識現象は意志によって構成されたものであり、意志自身が自己を意識した時、意識現象は意志にとって「構成されたもの」であって「与えられたもの」ではありません。私が意識の中にあるのではなく、意識が私(意志する主体)の中にあるのです。

意識現象はそれ自体で完全ではなく、その背後にはいつでも「意識を超えた世界(超意識界)」が連続しています。私たちが客観的な世界を知ることは、自分自身の内面を深く反省するように、この超意識界へと進んでいくことです。

6. 時間と永遠の現在

「考える私」にとって「直接に与えられるもの」は、感覚や知覚ではなく、**主客が一体となった芸術的な直観の世界(意志の対象世界)**でなければなりません。私たちが思考によって構成していくということは、既にその中(意志の対象世界)に含まれたものを見出していくことです。

時間は単なる座標ではなく、「人格的な時間」です。アウグスティヌスが言うように、過去・現在・未来は我々の心の中に存在し、真の「現在」はこれらを含んだ一つの活動です。この真の現在は、達することのできない深みであると同時に、私たちはいつもその中にいるのです。

意識現象は「時間」の中にあるのではなく、「時間」が意識の中にあるのです。意識の能動的な統一、すなわち「真の時間」は意識の中で対象化できません。そして、そのような統一の自己意識が、私たちの「意志」に他なりません。私たちの意識の根底には「永遠に働き続けているもの」があり、それが「永遠の現在」を生み出しています。

第二部:主客合一の直観と記憶、そして真の自己

1. 主客合一の直観界と「知ることは行うこと」

第一部で述べたように、思考に対して「直接に与えられるもの」は、感覚や知覚のように思考によって構成されたものではなく、**主客が一体となった「直観の世界(意志の対象世界)」**でなければなりません。この立場においては、知ることはすなわち行うことです。フィヒテが言ったように、「働くことが知ること」なのです。

「直観」は思考よりも高次な立場であり、思考を包容し、思考もこの直観の立場において成立します。大きな思考の根本には、大きな直観があるのです。

2. 記憶(想起)は時間を超える

記憶(想起)は、単に過去の出来事を呼び起こすだけでなく、時間を超えた意識によって可能となります。もし意識がその時々のものにすぎないとしたら、何が過去の意識と現在の意識を結びつけるのでしょうか。それを結びつけるものは、時間を超えた意識であり、それは未来も見るものです。

具体的な意識は、感覚的な「衝動」の形で成立します。すなわち、広義の「意志」です。この衝動や意志によって、私たちの意識は空間や時間を超越することができます。意識は「時間」の中にあるのではなく、「時間」が意識の中にあるのです。

3. 自己の根底にある「永遠の現在」と「働く私」

私たちの「自己」の根底には、眠っている間にも「目覚めているもの」がなければなりません。意識一般はいつでも「現在」です。意識の根本は、反省によって尽くすことのできない深い奥底にあり、そこには「永遠に働き続けているもの」があります。それが「永遠の現在」です。私たちが真に「時間のない立場」に到達した時、意識された本能や物力の影は消え失せ、主客が一体となった一つの直接の知覚となるのです。

4. 直観と人格的な歴史の創造

私たちが「直観する」とき、現れる内容は単なる感覚ではなく、**すべての立場を含んだ「完全な自己の意識内容」**です。後で思い出されたり、思考されたりするものは、既にこの直観の立場に含まれているのです。私たちの知識は、すべてこの直観の立場から発展してきます。

アウグスティヌスが「神の創造以前に時間はない」と言ったように、私たちはこの直観の立場の中で、自己の「人格的な歴史」を構成し、さらに進んで「客観的な歴史」をも構成するのです。

「真理」は「当為の世界(あるべき世界)」に保たれており、過去の事実も真理としてこの世界に保たれています。記憶において繰り返されるのは感覚そのものではなく、感覚の背後に含まれていたものです。記憶の内容は単なる思考の内容ではなく、「意志の先験的な働き」によって成り立つ事実の知識です。それは繰り返されるのではなく、私たちが自己の奥底に入り込むことで構成されるのです。

真に「主客合一の立場」においては、すべてが「現在」であり、時間はその中に形跡を絶ちます。反省的な知識の立場では繰り返すことはできませんが、直観の立場においては「終わりと始まりが共にある」のです。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,896 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731