中小企業の経営者の皆様や、現場の担当者様の中にも、「AIを導入した方がよいのだろうか?」「導入するとしたら、何から手をつければいいのか?」と悩まれている方が多いのではないでしょうか。

中小企業の経営者の皆様や、現場の担当者様の中にも、「AIを導入した方がよいのだろうか?」「導入するとしたら、何から手をつければいいのか?」と悩まれている方が多いのではないでしょうか。

AI導入は、単に新しいシステムを入れることではありません。AIという新しい道具を、組織全体で学びながら使いこなし、会社の仕組みを変えていく「組織学習」のプロセスそのものです。

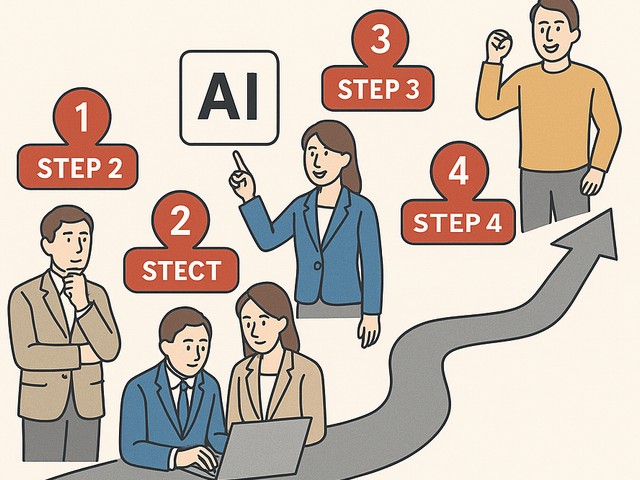

そこで今回は、中小企業がAI導入を組織として検討しはじめる際に参考になる、「AI導入と組織学習の4ステップロードマップ」をご紹介します。これは、焦らず、着実にAIを会社の力に変えていくための「地図」のようなものです。ぜひ、ご覧になってみてください。

中小企業が組織的にAI導入するロードマップ

以下の内容はGoogleスライドでも作成してあります。

スライドで概要を掴んで、以下の内容を読んでいただくと理解が進むかもしれません。お好きな読み方でどうぞ。

ステップ1:基盤構築フェーズ(~3ヶ月)

🎯 ゴール:AI導入の「土台」と「羅針盤」を作る

まずは、AI導入に向けた「土台」と「羅針盤」を固める時期です。家を建てる前の基礎工事と同じで、ここがしっかりしていないと、後でグラついてしまいます。大切なのは「体制づくり」と「共通認識」です。

① PJ(プロジェクト)チームの組成とミッション定義 AI導入は、IT部門だけに任せていてもうまくいきません。大切なのは、部門横断的なチームを作ることです。

営業、製造、管理部門など、各部門から「現場のことをよく知っている人」そして何より「AIで何か面白いことができないかとワクワクしている情熱のある人」を選抜しましょう。

そして、そのチームで「わが社はAIで何を成し遂げたいのか?」というミッション(使命)を明確にします。これは社長の「こうしたい!」という方針を具体的な言葉にすることです。「売上を10%上げる」「問い合わせ対応の時間を半分にする」「新しいサービスを生み出す」など、具体的な目標(KGI/KPI)を立てることが、AIという船の「羅針盤」になります。

② AIリテラシーの初期浸透 次に、会社全体でAIに対する「共通言語」を持つことが重要です。

まずは経営層の皆様。「AIで何ができて、何ができないのか」を正しく理解するための研修が必要です。ここで経営層がAIの可能性を理解することが、後の「トップのコミットメント(本気度)」につながります (これはDX推進でも同じですね )。

同時に、全社員向けにもAIの基礎講座を開きましょう。例えば、「ChatGPTの業務活用体験会」などを開催し、AIを「自分ごと」として体験してもらいます。AIに対する漠然とした不安を、「面白そう」「便利そう」という期待に変えることが狙いです。

③ 現状の業務・課題の可視化 土台作りの最後は「現状把握」です。プロジェクトチームが中心となって、各部門の業務プロセスをヒアリングし、「今、何に困っているか」「AIで解決できそうな課題は何か」を徹底的に可視化し、リストアップしていきます。

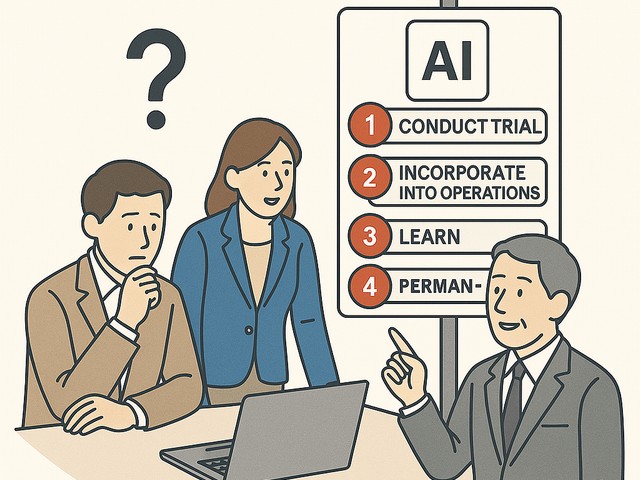

ステップ2:探索・試行フェーズ(3~9ヶ月)

🎯 ゴール:小さく始め、早く学び、成功体験を生む

基礎が固まったら、いよいよAIを試してみる段階です。しかし、ここでいきなり大規模なシステム導入を目指してはいけません。中小企業の鉄則は「スモールスタート&クイックウィン」。小さく始めて、早く学び、小さな成功体験を生み出すことで、学習のサイクルを回します。

① 導入テーマ(ユースケース)の選定 ステップ1で集めた課題リストの中から、「効果が出やすく(ROI)」「実現可能性が高く」「学びが大きい」テーマを2〜3個選びます。

例えば、以下のようなテーマが考えられます。

- 顧客対応のための「FAQチャットボット」

- 単純なデータ入力作業の自動化

- 過去のデータを使った「需要予測」の精度向上

② PoC(概念実証)の実行 テーマが決まったら、まずは小さくAIを使ってみます。これをPoC(概念実証)と呼びます。

大切なのは、アジャイル(機敏)に進めること。うまくいかないと感じたら、すぐに方向転換する勇気も必要です。「失敗」を恐れてはいけません。AI導入は試行錯誤の連続です。プロジェクトチームは、「失敗は学習データである」という文化を主導して作ることが重要です。

③ ナレッジの蓄積と共有(組織学習の芽) PoCのプロセス、結果、そして学んだこと(成功も失敗も!)を、徹底的に文書化し、共有します。

これはプロジェクトチーム内だけでなく、関係部署にも定期的に進捗を共有することが大切です。「AIって、意外と自分たちにもできそうだ」という雰囲気を社内に広げていくことが、組織学習の第一歩となります。

ステップ3:展開・定着フェーズ(9~18ヶ月)

🎯 ゴール:成功事例を横展開し、AI活用を標準化する

PoCで得た「勝ちパターン」を、いよいよ全社に広げていくフェーズです。ここでAIは「特別なもの」から「いつもの道具」へと変わっていきます。

① 成功モデルの横展開と標準化 PoCで成果が出たものは、他部署でも使えるように「型(標準プロセス)」を作ります。プロジェクトチームは「導入支援部隊」として、各部署がAIを活用するためのお手伝いをします。

② AIガバナンス・ガイドラインの策定 AI活用が広がってくると、次に必要なのが「ルール作り」です。組織としてAIを安全に使うためのルール(倫理指針、セキュリティ、データ利用規定など)を整備します 。

ここで重要なのは、守り(リスク管理)と攻め(活用促進)のバランスです。ルールで縛りすぎて誰も使わなくなっては本末転倒です。

③ 継続的な人材育成 プロジェクトチームが蓄積したノウハウを基に、社内勉強会やOJT(実務を通じた教育)を「仕組み化」します。「AIを使える人材」を各部署に育て、プロジェクトチームへの依存から脱却させることが目標です。

ステップ4:高度化・変革フェーズ(18ヶ月~)

🎯 ゴール:AIが前提の業務プロセスと文化を構築する

最終段階では、AIは「特別なツール」から「当たり前のインフラ(水道や電気のようなもの)」になります。

① AIを前提とした業務プロセスの再設計(BPR) 「AIにできることはAIに任せる」ことを前提に、既存の業務フローを抜本的に見直します。これにより、人間は、より創造的・戦略的な「人間にしかできない仕事」にシフトしていきます。

② データ駆動型文化の醸成 これまでの経験や勘だけに頼るのではなく、AIが示すデータや洞察(インサイト)に基づいた意思決定が、組織の標準となります。

③ AI戦略の継続的アップデート プロジェクトチームは、将来的には「AI CoE(Center of Excellence)」のような、AI活用の司令塔となる組織に発展すると理想的です。最新技術の情報を集め、会社の中長期的なAI戦略を考え、アップデートし続けます。

AI導入、成功のための3つの鍵 🔑

このロードマップを進める上で、特に中小企業の皆様に意識していただきたい「成功の鍵」が3つあります。

経営トップの継続的コミットメント

1. 経営トップの継続的コミットメント これが最も重要です。社長が「うちは本気でAIを活用するぞ」と発信し続け、リソース(人・予算)をしっかりと確保し、プロジェクトチームの活動を後押しすることが不可欠です。「社長が本気である」ことが伝われば、組織は動きます。

学習としての失敗を許容する文化

2. 「学習」としての失敗を許容する文化 AI導入は、やってみなければ分からないことの連続です。PoCでの失敗を責めるのではなく、そこから得た「学び」を評価する姿勢が、組織全体の学習速度を劇的に上げます。

現場を巻き込む力

3. 現場を巻き込む力 AIは、結局のところ「現場で使われて」こそ価値を生みます。プロジェクトチームが「ITの専門家」として上から目線で指導するのではなく、「現場のパートナー」として一緒に悩み、伴走することが成功の鍵です。

AI導入:まとめ

AI導入と組織学習のロードマップは、一直線に進むとは限りません。時には立ち止まり、時には後戻りすることもあるでしょう。

大切なのは、AIを導入することを「目的」にするのではなく、AIという道具を使って「組織が学習し、成長し続けること」を目的とすることです。

まずはステップ1の「土台作り」とステップ2の「小さく試す」ことから始めてみませんか?

私も、中小企業の皆様の「AIとの新しい付き合い方」を、経営コンサルタントとして全力でサポートさせていただきます。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,893 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731