9月9日、GoogleがAIモードを日本語でも導入開始という発表をしました。Googleの検索結果にAIが生成した要約が表示されるのを見かける機会が増えていますが、それは「AIO(エーアイ・オーバービュー)」と呼ばれる機能で、Googleが検索にAIを統合する取り組みの一環です。

9月9日、GoogleがAIモードを日本語でも導入開始という発表をしました。Googleの検索結果にAIが生成した要約が表示されるのを見かける機会が増えていますが、それは「AIO(エーアイ・オーバービュー)」と呼ばれる機能で、Googleが検索にAIを統合する取り組みの一環です。

そして「AIO」と「AIモード」は別物です。ここでは、それぞれの違いと、Googleが目指している新しい検索体験について分かりやすく解説します。

Googleの検索結果画面が大きく変わります

検索結果、AI概要、AIモード、それぞれの違い

Google検索(従来の検索)

- ユーザーが検索窓にキーワードを入力すると、そのキーワードに関連性の高いウェブサイトのリスト(リンク集)が表示されます。

- ユーザーは、表示されたリンクを一つずつクリックし、自分で情報を探し、比較検討する必要がありました。

AI概要(AI Overview)

- 従来の検索結果の最上部に、AIが生成した回答の要約が表示される機能です。

- この機能は、複数のウェブサイトから情報を集約し、ユーザーの質問に対する簡潔な答えを提示します。

- これにより、ユーザーは多くのサイトを訪れることなく、短時間で要点を把握できます。

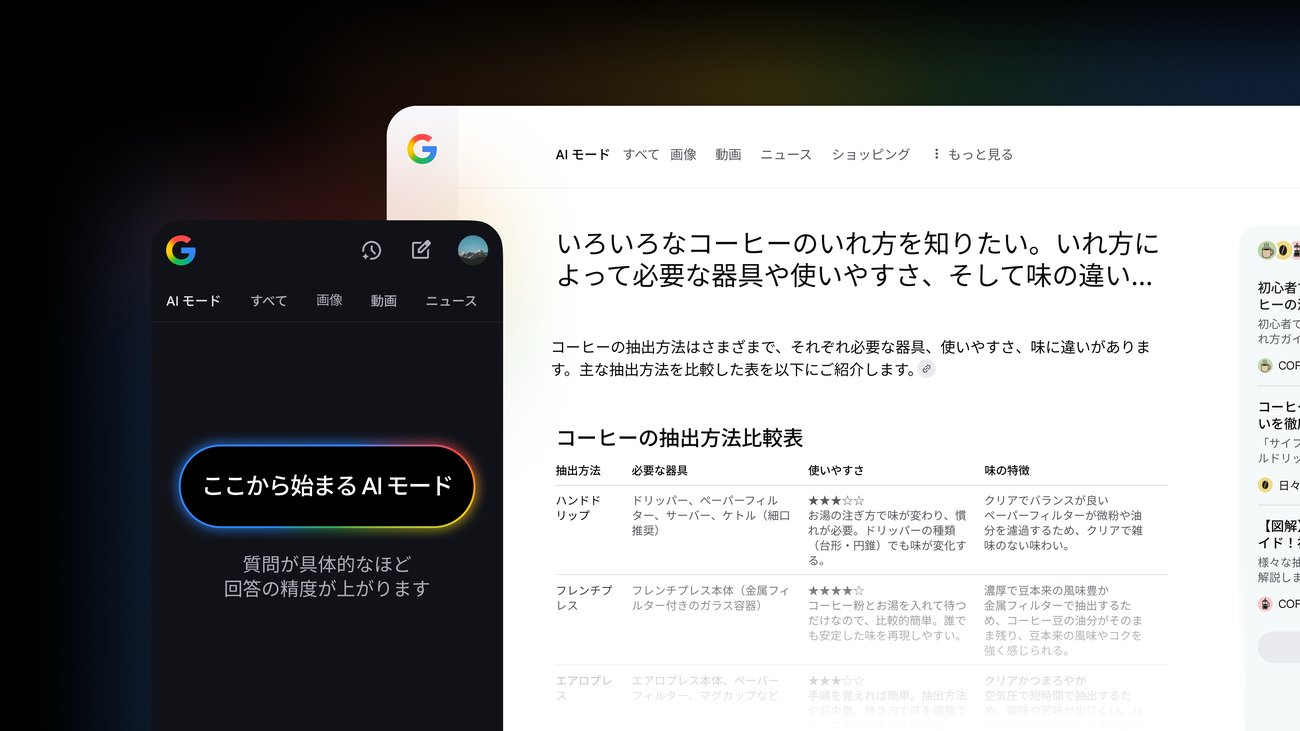

AIモード(AI Search)

- Googleが目指す、AI機能を完全に統合した新しい検索体験の総称です。

- AI概要は、このAIモードを構成する機能の一部です。

- AIモードでは、AI概要の表示に加えて、対話形式で質問を深掘りできる「会話機能」や、より複雑な質問にも一度で回答できる機能が含まれます。

- AIモードは、ユーザーが情報と対話する方法を根本から変える可能性を秘めています。

▼AIモードに関しての現段階での主要ニュース

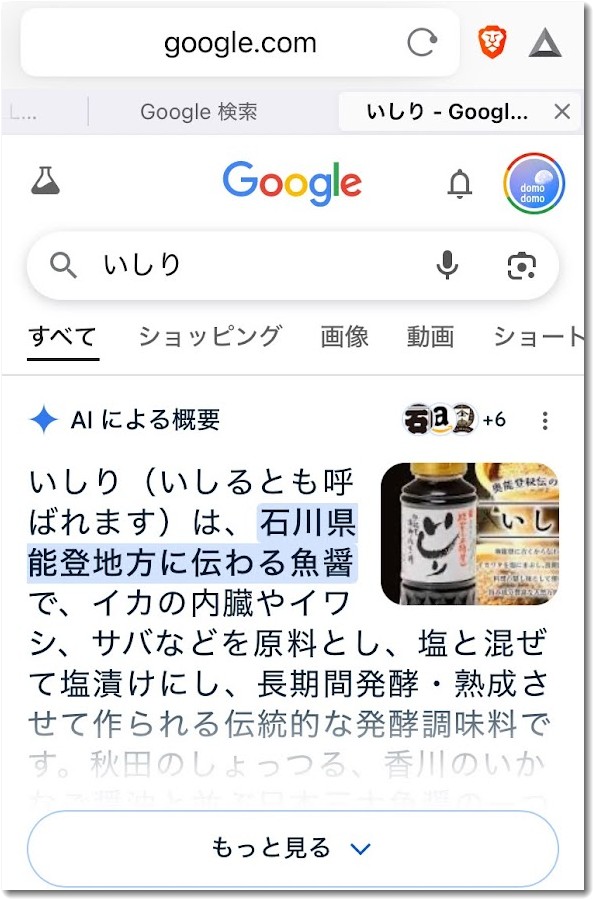

【事例】「いしり」の検索結果で比較する

ここでは、能登半島の名産品である魚醤「いしり」を検索した場合を例に、3つの違いを比較してみましょう。

Google検索の結果

1. Google検索(従来の検索) 「いしり」と検索すると、以下のような検索結果が表示されます。

- いしり製造会社の公式ウェブサイトのリンク

- いしりを使ったレシピを紹介するブログ記事のリンク

- いしりの通販サイトのリンク

- いしりに関するWikipediaページのリンク

ユーザーは、これらのリンクを一つずつ開いて、「いしり」が何か、どう使うかといった情報を自分で探し、整理する必要があります。

AIオーバービューの結果

2. AI概要(AI Overview) 「いしり」と検索すると、検索結果の最上部に画像のようなAI概要が表示されます。

- AIによる概要: 「いしり(いしるとも呼ばれます)は、石川県能登地方に伝わる魚醤で、イカの内臓やイワシ、サバなどを原料とし、塩と混ぜて塩漬けにし、長期間発酵・熟成させて作られる伝統的な香調味料です。」

- この概要は、複数のウェブサイトから収集された情報を元にAIが生成しています。ユーザーは、この要約を読むだけで、いしりがどのようなものか、主要な原料や産地、製法などをすぐに理解できます。

AIモードの表示(想定)

3. AIモード(AI Search) AIモードでは、AI概要の表示に加えて、さらに会話を続けることができます。

※9月9日の段階ではまだ利用できませんでした。そこで以下のやりとりは「想定」です。実際にこのとおりになるとは限りません。

- ユーザー: 「能登半島のいしりについて教えて」

- AI: 「能登の魚醤『いしり』は、イカやイワシを原料に作られる伝統的な調味料です。独特の風味が特徴で、主に炒め物や煮物、ドレッシングなどに使われます。タイのナンプラーやベトナムのニョクマムに似ていますが、日本独自の製法で作られ、より深いコクがあります。」

- AI: 「さらに、いしりを使った料理のレシピや、他の魚醤との具体的な違いを知りたいですか?」

- ユーザー: 「ナンプラーとの違いを教えて」

- AI: 「ナンプラーは主に小魚を原料としているのに対し、いしりはイカやイワシの内臓も使われるため、より濃厚で独特な風味があります。また、ナンプラーはタイ料理によく使われますが、いしりは和食の隠し味として使われることが多いです。」

このように、AIモードはAI概要で得た情報から、さらに一歩踏み込んだ情報を、まるで対話しているかのようにスムーズに提供します。

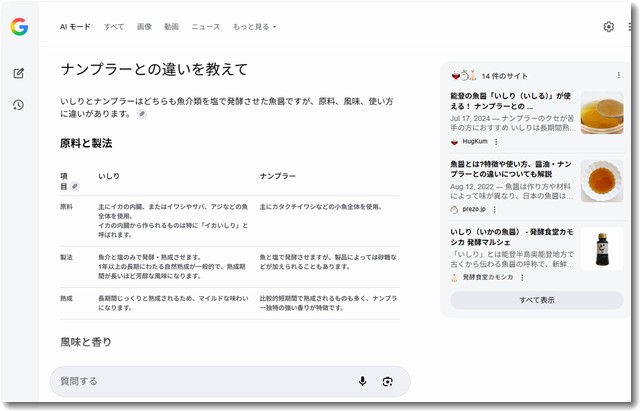

AIモードの表示(実際)※9月15日追記

AIモードが使えるようになったのは数日後でした。以下の画像は9月15日(敬老の日)にAIモードを使って「いしり」について調べた結果です。

AIモードで「いしり」と入力すると、AIが生成した回答が表示されます。その下部に入力窓が表示され、続けて入力することができ対話として継続することができます。

「ナンプラーとの違いを教えて」という追加質問をしてみました。

さらに「質問する」という入力窓に質問を入れれば対話が続いていきます。

なぜこの機能(AIモード)が重要なのか?

従来の検索では、ユーザーが答えにたどり着くまでに多くの時間と手間がかかっていました。特に、複数の情報を比較したり、専門的な内容を理解したりする際には、自分で多くのサイトを読み解く必要がありました。

AIモードは、この課題を解決するために開発されました。AIが情報を要約し、ユーザーの代わりに情報を整理してくれることで、より効率的でスムーズな情報収集が可能になります。

AIモードの導入が企業サイトのSEOに与える影響

AIモードの導入は、ウェブサイト運営者にとっても重要な変化をもたらします。

- AIOやAIモードに表示されるコンテンツの価値が高まる

- AIOは、信頼できる情報源から回答を生成する傾向があります。そのため、AIに「信頼できる」と判断されるような、正確で専門性の高いコンテンツを作成することが重要になります。おそらくAIモードでもその傾向は変わらないでしょう。

- これにより、コンテンツの信頼性や専門性(E-E-A-T: Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)が、これまでのSEO以上に重要視されるでしょう。

Googleの検索品質ガイドライン「YMYL」の「E-A-T」に「経験」(Experience)が追加され「E-E-A-T」となりましたSEOを進める上で重要なGoogleの検索品質ガイドラインの中に「YMYL」という概念があります。YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、お金や健康などのジャンルを示す言葉で「ワイエムワイエル」と読みます。お金や健康などに関するYMYL情報は人の生活や人生に大きく影響するため、Googleはコンテンツの評価基準を厳格にしており、SEOを考える上でも重要な概念になってい...

Googleの検索品質ガイドライン「YMYL」の「E-A-T」に「経験」(Experience)が追加され「E-E-A-T」となりましたSEOを進める上で重要なGoogleの検索品質ガイドラインの中に「YMYL」という概念があります。YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、お金や健康などのジャンルを示す言葉で「ワイエムワイエル」と読みます。お金や健康などに関するYMYL情報は人の生活や人生に大きく影響するため、Googleはコンテンツの評価基準を厳格にしており、SEOを考える上でも重要な概念になってい...

- 「クリック」から「対話」への変化

- ユーザーがAI概要で答えを得られるようになると、従来の検索結果のように、直接ウェブサイトがクリックされる機会が減る可能性があります。

- そのため、ユーザーの次の疑問に答えるような、関連性の高いコンテンツを充実させることが、新しい集客戦略となります。

▼AIモード特長の一覧表

| 特徴 | 内容・メリット |

|---|---|

| クエリファンアウト | 複雑な質問を自動で分解し、包括的な答えを一括提供 |

| マルチモーダル入力 | テキスト、音声、画像による自然な質問が可能に |

| 会話型インターフェース | フォローアップ質問で検索の文脈を保持できる |

| 多言語対応 | 日本語を含む5言語で利用開始、英語は180以上の国で対応 |

| エージェント機能(実験中) | リアル予約などの自動化も一部対応済み |

| 検索行動への影響 | “検索→リンク”ではなく、“AIによる回答→深掘り”へと変化中 |

この変化に対応し、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供し続けることが、これからのデジタルマーケティングにおいて不可欠となるでしょう。

検索のAI化を企業のWEB担当者はどうするか?

企業のWebマーケティングご担当者が取り組むべきAI検索対策についてまとめました。重要なテーマとして「戦略の根幹」「他社との差別化」「技術的な実装」「具体的なコンテンツ戦術」があります。その中からとくに重要と考えられる具体的な対策を紹介します。

具体的なAIモード対策

ここではGoogleのGeminiを使い、AI検索対策を調べたうえで、重要度の高い順に順位付けをしました。以下、その内容です。

【第1位】 E-E-A-Tの強化

- 解説: すべての施策の土台となる、最も重要な基本理念です。AIは、ユーザーに代わって「どの情報が信頼できるか」を判断します。そのため、サイト全体、コンテンツ全体で経験・専門性・権威性・信頼性を示せなければ、他の施策をどれだけ行ってもAIに選ばれることはありません。

- なぜ最重要か: これから解説する第2位以下の施策は、すべてはこのE-E-A-Tを証明するための具体的な手段だからです。「何のためにやるのか?」という目的そのものであり、すべての判断基準となります。

- アクション: 「我々のサイトは、誰が、どのような経験と専門性に基づいて情報を発信しているのか?」を常に問い直し、サイト全体のコンセプトを明確にしましょう。

【第2位】 独自の一次情報・データを含める

- 解説: E-E-A-Tを証明し、競合やAI生成コンテンツとの絶対的な差別化を図るための最も強力な武器です。独自の調査データ、顧客事例、専門家へのインタビューなど、そのサイトでしか得られない情報は、AIにとって非常に価値の高い参照元となります。

- なぜ2位か: 理念の次に重要なのが「何を作るか」というコンテンツ戦略の核です。誰でも書ける二次情報だけでは、AI時代には埋もれてしまいます。事業の強みを活かした一次情報こそが、選ばれるための強力なフックになります。

- アクション: 自社の事業活動で得られるデータ(顧客アンケート、市場調査など)をコンテンツ化できないか検討しましょう。

【第3位】 構造化データの徹底活用

- 解説: 作成した価値あるコンテンツ(一次情報など)を、AIが最も理解しやすい「言語」で伝えるための技術的な翻訳作業です。著者、FAQ、記事、ハウツーなど、コンテンツの種類に合わせて構造化データを正しく実装することで、AIはあなたのサイトの情報を誤解なく、かつ効率的に読み取ってくれます。

- なぜ3位か: 素晴らしい理念(1位)とコンテンツ(2位)があっても、それがAIに伝わらなければ意味がありません。両者をつなぐ、極めて重要な「技術的架け橋」です。

- アクション: まずはGoogleの「リッチリザルトテスト」を使い、自社サイトの現状を確認しましょう。

Article,FAQPage,Authorなど、実装できるものから着手してください。

【第4位】 コンテンツの網羅性と分かりやすさ

- 解説: ユーザーが持つであろう疑問を先回りして、一つのページ内で包括的に解説し、かつ専門用語を避けて誰にでも分かるように伝えるコンテンツ作成手法です。

- なぜ4位か: AIはユーザーの質問意図を読み取り、「この記事を読めばすべて解決する」ような満足度の高いページを評価します。技術的な実装(3位)の前提となる、コンテンツそのものの品質を定義する重要な要素です。

- アクション: 特定のキーワードでコンテンツを作る際、想定されるユーザーの質問をすべてリストアップし、それらへの回答を記事の構成案に盛り込みましょう。

【第5位】 既存の人気コンテンツをリライト強化する

- 解説: すでに検索エンジンから高い評価を得ているページは、AIにとっても信頼できる情報源と見なされやすい「優良資産」です。この資産の情報を最新に保ち、網羅性を高める(4位の要素を追加する)ことは、非常に費用対効果の高い施策です。

- なぜ5位か: 新規でコンテンツを作るよりも、既存の成功をさらに伸ばす方が確実性が高く、すぐに成果に繋がりやすいためです。多忙なマーケティング担当者にとって、優先的に取り組むべき実務的な一手と言えます。

- アクション: GoogleアナリティクスやSearch Consoleで、アクセス数が多く、かつ重要なキーワードで上位表示されている記事からリライトの対象を選定しましょう。

【第6位】 FAQを充実させる

- 解説: AI検索の対話的な性質に直接的に応えるための、具体的なコンテンツフォーマットです。「〇〇とは?」「〇〇のやり方」といった、明確な「問い」と「答え」の形式は、AIが回答を生成する際に非常に引用しやすくなります。

- なぜ6位か: 網羅性(4位)を高めるための効果的な一手法であり、構造化データ(3位)とも相性が良いためです。コンテンツ戦術の中でも特にAI検索との親和性が高い施策です。

- アクション: 各ページの末尾や、サービスサイトに「よくある質問」セクションを設け、顧客から実際に寄せられる質問とその回答を掲載しましょう。

【第7位】 著者表示をしっかり

- 解説: 「誰が書いたか」を明確にすることで、コンテンツの信頼性を担保する施策です。特に専門性が問われるYMYL(Your Money or Your Life)領域では必須の項目です。

- なぜ7位か: E-E-A-T(1位)を構成する非常に重要な要素ですが、施策の範囲としては個別のページの実装に近いためこの順位としました。ただし、信頼性を証明する上での重要性は非常に高いです。

- アクション: 記事ごとに監修者や著者のプロフィール(経歴、資格、SNSリンクなど)を明記し、可能であれば著者情報に構造化データ(3位)を適用しましょう。

【第8位】 内部リンクの最適化による文脈の強化

- 解説: 関連性の高い記事同士を内部リンクで結びつけ、サイト全体で特定のトピックに関する専門家であることをAIに伝える施策です。

- なぜ8位か: 個々のページの品質を高めた上で、サイト全体の価値をさらに引き上げるための応用的な施策です。上記の1位〜7位ができていない段階で取り組んでも効果は限定的ですが、これらが盤石であれば、サイト全体の評価を大きく押し上げる力があります。

- アクション: 中心となる「まとめ記事」と、それを補足する「詳細記事」群を作り、それらを相互にリンクさせましょう(トピッククラスターモデル)。

AI検索対策、まとめ

AI検索への対応は、新しい小手先のテクニックを探すことではありません。むしろ、「ユーザーのために、本当に価値があり信頼できる情報を、分かりやすく提供する」という王道を、これまで以上に徹底することが求められています。

この重要度順を参考に、まずは自社の戦略の根幹(1位、2位)を見直し、それを技術(3位)とコンテンツ(4位以下)で着実に形にしていくことをお勧めします。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,876 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731