生成AIの進化が止まりません。Googleの検索結果にも「AIによる概要」が表示されるようになり、さらに「AIモード」へと進化しました。多くのネットビジネス経営者やウェブ担当者の方々が、「このままでは検索エンジンからの集客が激減してしまうのではないか」「これまで積み上げてきたSEOの努力が無駄になるのではないか」という、かつてない不安を感じているのではないでしょうか。

生成AIの進化が止まりません。Googleの検索結果にも「AIによる概要」が表示されるようになり、さらに「AIモード」へと進化しました。多くのネットビジネス経営者やウェブ担当者の方々が、「このままでは検索エンジンからの集客が激減してしまうのではないか」「これまで積み上げてきたSEOの努力が無駄になるのではないか」という、かつてない不安を感じているのではないでしょうか。

生成AI時代の検索エンジン対策

AI検索の普及

この変化は「ゼロクリック検索」と呼ばれる現象です。ユーザーが検索結果ページ上で答えを得てしまい、ウェブサイトをクリックせずに離脱する現象を加速させています。実際に、AIによる概要が表示されることで、検索1位のサイトでさえクリック率が大幅に低下するというデータも報告されています。

さらにGoogleはAIモードを導入します。このことにより、さらにユーザーは「知りたいこと」をGoogleの画面だけで達成してしまうようになっていくでしょう。

生成AI時代の真SEOは「物語」にある

しかし、私はこの大きな変化の波を前に、少し違う未来を予測しています。それは、「生成AIの時代は、本物の価値を持つ優良コンテンツにとって、むしろ追い風になる」という仮説です。

一見、逆説的に聞こえるかもしれません。しかし、AIが情報を参照する仕組みや、ユーザーの行動変化を深く読み解くと、小手先のテクニックが通用しなくなり、本質的な価値が正当に評価される時代が来ると確信しています。

本日は、なぜ私がそう考えるのか、そしてこれからの企業が取るべき具体的なコンテンツ戦略について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

AIが「引用したくなる」コンテンツとは?

まず、なぜ優良コンテンツが生き残るだけでなく、トラフィックを増やす可能性があるのか。その理由は大きく二つあります。

一つは、AIが信頼できる情報源として、優良なコンテンツを引用・参照するようになるからです。AIは、誤った情報(ハルシネーション)を生成するリスクを避けるため、Googleが長年重視してきた「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」の高いコンテンツを優先的に学習・参照します。

AIによる概要に自社のコンテンツが引用されれば、たとえ直接的なクリック率は低くとも、それは「GoogleのAIが認めた信頼できる情報源」という強力なブランディングになります。そして、より深い情報を求める意欲の高いユーザーは、その引用リンクをクリックしてくれるのです。つまり、AIは質の低いトラフィックをフィルタリングし、本当に価値を感じてくれるユーザーだけを私たちのサイトに送り込んでくれる「優秀な門番」の役割を果たしてくれるのです。

そしてもう一つの理由は、卓越したコンテンツが熱心なファンを生み、検索エンジンに頼らないダイレクトな繋がりが生まれるからです。これについては後ほど詳しく触れます。

なぜ「note」はAI時代の勝ち組なのか?驚異的なデータが示す真実

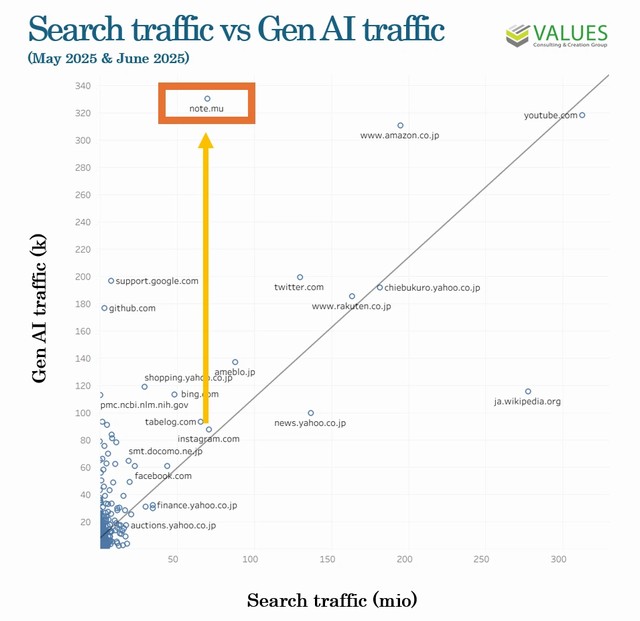

この「AIに引用される」という現象を、データで裏付ける非常に興味深い事例があります。それが、コンテンツプラットフォーム「note」です。

ある調査によると、ウェブサイトの検索流入数と生成AI経由の流入数には一定の相関関係があることがわかっています。しかし、noteだけがこの相関から大きく外れ、検索流入の規模から予測される期待値の実に4.2倍ものAI経由トラフィックを獲得しているという驚くべき結果が出ているのです。

なぜ、noteはこれほどまでにAIから「選ばれて」いるのでしょうか。その理由は、まさにこれからのコンテンツ戦略のヒントが詰まっています。

- 圧倒的なドメインの信頼性: 長年の運営と膨大な良質コンテンツにより、noteというプラットフォーム自体がGoogleから高い評価を受けています。

- SNSでの拡散力: noteの記事はSNSでシェアされやすく、新しい情報がすぐにウェブ上に広まります。これにより、AIもその情報を素早く発見し、学習データに取り込むことができます。

- 「個人の経験」という一次情報の宝庫: そして最も重要なのが、noteには企業の公式発表のような情報だけでなく、個人のリアルな「経験(Experience)」に基づいた一次情報が溢れている点です。AIは事実を要約できても、実体験を語ることはできません。「実際にサービスを使ってみた感想」「プロジェクトでの失敗談」といった、人間味のあるストーリーこそ、AIが模倣できず、かつ価値ある情報として引用したくなるコンテンツなのです。

このnoteの成功は、私たち中小企業や個人事業主にとって大きな希望となります。ゼロから自社サイトの権威性を高めるのは大変ですが、noteのような信頼性の高いプラットフォームを活用し、自社のスタッフが持つ専門知識や現場でのリアルな体験談を発信していくことで、AIに引用されやすい価値あるコンテンツを効率的に生み出すことができるのです。

「検索」から「指名」へ。「北欧、暮らしの道具店」に学ぶ、物語の力

さて、AIに引用される「攻め」の戦略と同時に、私たちが進めるべきもう一つの重要な戦略があります。それは、以前私のブログ記事「ゼロクリック検索時代を生き抜くECサイトの新常識」でも書かせていただいた、検索エンジンという「借り物の土地」から、顧客と直接つながる「自分の土地」へ移行するという考え方です。

その究極の目標は、ユーザーが一般的なキーワードで検索するのではなく、「(あなたの会社名)の商品が欲しい」と「指名検索(GO検索)」してくれる状況を作ることです

この戦略を体現しているのが、ECサイト「北欧、暮らしの道具店」です。彼らは単に商品を売っているのではありません。商品を通じて、丁寧で豊かな暮らしという「物語」を売っているのです。

彼らのサイトには、商品のスペック情報だけでなく、開発秘話やスタッフが実際に使ってみた様子のコラム、暮らしをテーマにした読み物などが溢れています。これらはすべて、AIが自動生成するような無味乾燥な情報とは一線を画す、人の温かみが感じられるコンテンツです。

こうしたコンテンツを通じて、顧客は単なる「消費者」から、その世界観に共感する「ファン」になります。そして、ファンとの対話を商品開発に活かし、コミュニティを形成することで、顧客をブランドを共に創る「共創パートナー」へと引き上げているのです。

こうして築かれた強固なファンとの関係性は、Googleのアルゴリズム変更に一喜一憂することのない、誰にも奪われない企業の「資産」となります。

これからの企業戦略に必要なのは「物語を紡ぐ力」ではないか?

あなたの会社が、AIではなく顧客から選ばれる理由は何か?

生成AIの登場は、私たちに厳しい現実を突きつけると同時に、本質的な問いを投げかけています。

「あなたの会社が、AIではなく顧客から選ばれる理由は何か?」

その答えは、AIには決して模倣できない「人間的な価値」にあると私は考えます。

これからの企業に求められるのは、単にSEOキーワードを意識したお役立ち記事を量産することではありません。noteのクリエイターのように、社員一人ひとりが持つ現場のリアルな経験や専門知識を、一次情報として発信していくこと。そして、「北欧、暮らしの道具店」のように、自社の製品やサービスが生まれた背景にある想いや哲学を、共感を呼ぶ「物語」として紡いでいくこと。

それはもはや、マーケティング部門だけの仕事ではなく、組織全体の知見と経験を結集し、自社ならではの価値を世に問いかける、全社的な取り組みとなるはずです。

ヒトにフォーカスする組織運営が重要になっていく

生成AI時代は、SEOの終わりではありません。むしろ、本物のコンテンツが正当に評価される時代の始まりです。この変化をチャンスと捉え、自社にしか語れない物語を紡ぎ始めることこそ、今、私たちが取り組むべき最も重要な経営戦略ではないでしょうか。

本当の物語を語れるのは生身の人間です。楽しいこともあれば悲しいこともあり成功もあれば失敗もある。そんな企業内のスタッフが安心して自己開示できる組織風土が、物語を生み出し続けていく可能性が高いです。

その成功要因は「ヒトにフォーカス」した組織運営ができているかどうかではないでしょうか。

あなたの会社には、物語を生み出す組織風土がありますか?

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,876 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731