2025年7月19日(土)、西田幾多郎の「善の研究」寸心読書会(哲学読書会)に行ってきました。会場は西田幾多郎記念哲学館の地下ホールです。

2025年7月19日(土)、西田幾多郎の「善の研究」寸心読書会(哲学読書会)に行ってきました。会場は西田幾多郎記念哲学館の地下ホールです。

今回のテーマは西田幾多郎『善の研究』第三編第四章「価値的研究」です。この章は西田哲学のエキスがぎゅっと詰まっていて短い割には内容が濃いです。下調べをしてから臨みましたが、やはり難しいですね。なかなか理解が追いつきません。

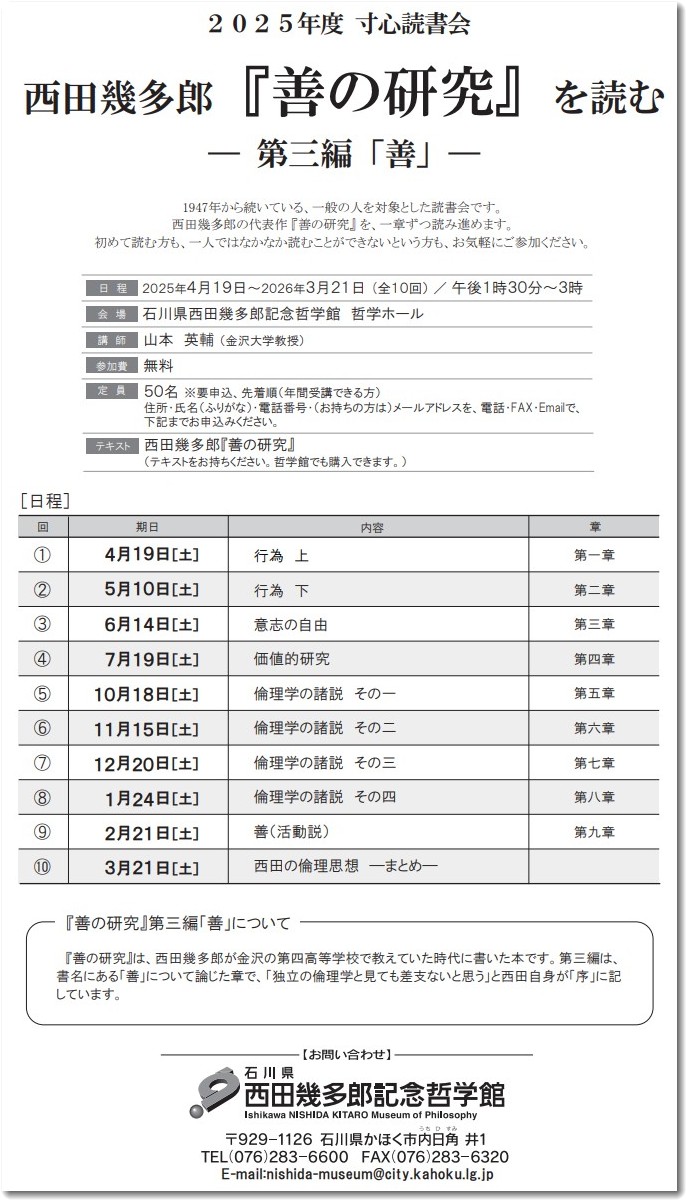

西田幾多郎の「善の研究」を読む

2025年度寸心読書会

この読書会は、講師として金沢大学の山本英輔教授が本文を読みながら解説するというスタイルで進行をしてくれるので初学者にもわかりやすいと評判です。

石川県も梅雨明けし、真夏の暑い一日になりました。

今回は「価値的研究」

西田幾多郎『善の研究』第三編第四章「価値的研究」

以下の内容は青空文庫の文章をいくつかの部分にわけて、それぞれに生成AI(今回はGeminiを使いました)で解説を入れたものです。あくまで自分の学習用ですが、ここに備忘録として残しておきます。

『善の研究』第三編第四章「価値的研究」の原文+現代語解説の作成

【原文01】

凡て現象或は出来事を見るに二つの点よりすることができる。一は如何にして起ったか、また何故にかくあらざるべからざるかの原因もしくは理由の考究であり、一は何の為に起ったかという目的の考究である。たとえばここに一個の花ありとせよ。こは如何にして出来たかといえば、植物と外囲の事情とにより、物理および化学の法則に因りて生じたものであるといわねばならず、何の為かといえば果実を結ぶ為であるということとなる。前者は単に物の成立の法則を研究する理論的研究であって、後者は物の活動の法則を研究する実践的研究である。

【解説01】

この段落では、現象や出来事を考えるときに二つの見方があると述べています。一つ目の見方は、「どうやって起こったのか」「なぜそれがそうならざるをえなかったのか」という原因や理由を追究する方法です。これは物事がどのように成立したかを明らかにする研究で、著者はこれを理論的な研究と呼んでいます。二つ目の見方は、「何のために起こったのか」という目的を追究する方法で、物事が何の目的でそうなったのかを考える研究です。こちらは物事の働きや役割を考える研究で、実践的な研究と位置付けられています。例えば一輪の花について考えてみましょう。「この花はどうやってできたのか」と問えば、土や水、日光など植物を取り巻く環境と、物理・化学の法則によって生まれたと説明できます。一方「何のために咲いたのか」と問えば、その花は将来果実を実らせ種を残すためだと言えるのです。このように、花一つ取っても原因を問う見方と目的を問う見方の二通りがあり、前者が理論的(ものごとの成立法則を探る)研究、後者が実践的(ものごとの目的や価値を探る)研究だと説明しています。日常的に言えば、一つの出来事について「どうしてそうなったのか」と理由を分析するのと、「それは何の役に立つのか」「何の目的があってそうなったのか」と目的を考えるのとの違いです。この二つのアプローチを区別することで、著者は物事を理解する際の視点の違いを強調しているのです。

【原文02】

いわゆる無機界の現象にては、何故に起ったかという事はあるが、何の為ということはない、即ち目的がないといわねばならぬ。但この場合でも目的と原因とが同一となっているという事ができる。

【解説02】

次に著者は、無機界、つまり生命のない物質世界の現象について述べています。無機的な世界(石や水など生命を持たないものの世界)では、「なぜ起こったのか」という問い(原因の問い)は成立しても、「何のために起こったのか」という問い(目的の問い)は意味を持たないと説明しています。要するに、無機物の出来事には目的がない、意図や目標が存在しないと言わざるをえません。例えば、石が坂を転がり落ちるとき、それが「なぜ起こったか」は重力や地形など原因を挙げて説明できますが、「何のために起こったか」と問われても、石自体には何か目的があって転がったわけではないので答えようがないのです。ただし、著者は「この場合でも目的と原因が同一になっていると見ることもできる」と付け加えています。これはどういうことでしょうか。石の例で言えば、石そのものには意志も目的もありませんが、結果として坂の下に転がり落ちるのは、石が持つ性質(重力の影響を受けること)に従った必然的な結果です。この必然性を「目的」と見なすことも一面では可能だ、という意味です。つまり無機物の場合、外から見れば単に原因によって結果が引き起こされているだけで目的はないのですが、内側から見れば(あるいは結果から見れば)その原因通りの結果が現れること自体が、あたかも「その物質の本性を実現する」という目的を果たしているようにも解釈できるということです。著者は無機的な現象には本来目的がないとしつつも、場合によっては原因=目的とみなせると示唆することで、原因と目的の関係について微妙な視点を提示しています。これは、「無目的に見える現象であっても、そのものの性質に即して起こることは、そのものにとってある種の必然(=目的)と言えるのではないか」という含意だと理解できます。

【原文03】

たとえば玉突台の上において玉を或る力を以て或る方向に突けば、必ず一定の方向に向って転がるが、この時玉に何らの目的があるのではない。或はこれを突いた人には何か目的があるかも知れぬが、これは玉其者の内面的目的でない、玉は外界の原因よりして必然的に動かされるのである。しかしまた一方より考えれば、玉其物に斯の如き運動の力があればこそ玉は一定の方向に動くのである。玉其物の内面的力よりいえば、自己を実現する合目的作用とも見ることができる。

【解説03】

ここでは玉突台(ビリヤード台)の玉の例が挙げられています。ビリヤードの球をある力である方向に突く(撞く)と、球は必ずその力に応じた方向へ転がっていきます。この時、転がる球自体には「○○のために転がろう」という目的があるわけではありません。球そのものはただ外から与えられた力(原因)によって必然的に動かされているだけです。一方で、その球を突いた人間の側には何らかの目的(例えば球をポケットに落とそう、ゲームに勝とうという意図)があるかもしれません。しかし重要なのは、それは玉そのものの内なる目的ではないという点です。玉自身が「自分の意思で目的をもって動く」わけではなく、あくまで外部からの原因で動いているのです。以上が球の運動を外側から因果関係で見た説明です。ところが著者は「しかしまた一方より考えれば」と続け、別の見方を提示します。すなわち、「球そのものにこのような運動する力が備わっているからこそ、球は一定の方向に動くのだ」と言うのです。つまり、外から力を加えられた時に転がるというのは、球が本来もっている性質や能力に基づいて起こる現象です。この内側から見た場合、球が転がるという現象は、球自身の持つ力を発揮し「自己を実現」したとも考えられるわけです。著者はこれを「合目的作用」と表現していますが、難しい言葉で言えば**「目的に適った作用」という意味です。平たく言えば、球が持つ運動能力というポテンシャル**が実際に現実化することを、球の側から見れば一種の目的達成とみなせる、ということです。例えばバネが押されて縮み、その後離されて元に戻るとき、それはバネに備わった弾性という力が発現した結果ですが、「バネ自身が元の形に戻るという本来の性質(目的)を果たした」とも言えそうです。ビリヤードの球の場合も同様に、「力を受けて運動する」という性質を持っているからこそ転がるのであり、その意味では球は自らの内的な力のとおりに動いているのです。著者はこの例を通じて、無機物でも見方を変えればあたかも自分の性質に従って行動している(内的な目的を実現している)ように解釈できることを示しています。言い換えれば、原因から生じる結果を、そのものの視点から見ると目的的な現象と見做すこともできるという哲学的な示唆を与えているのです。

【原文04】

更に進んで動植物に至ると、自己の内面的目的というものが明らかになると共に、原因と目的とが区別せらるるようになる。動植物に起る現象は物理および化学の必然的法則に従うて起ると共に、全然無意義の現象ではない。生物全体の生存および発達を目的とした現象である。

かかる現象にありては或る原因の結果として起ったものが必ずしも合目的とはいわれない、全体の目的と一部の現象とは衝突を来す事がある。そこで我々は如何なる現象が最も目的に合うているか、現象の価値的研究をせねばならぬようになる。

生物の現象ではまだ、その統一的目的なるものが我々人間の外より加えた想像にすぎないとしてこれを除去することもできぬではない。即ち生物の現象は単に若干の力の集合に依りて成れる無意義の結合と見做すこともできるのである。

独り我々の意識現象に至っては、決してかく見ることはできない、意識現象は始より無意義なる要素の結合ではなくして、統一せる一活動である。思惟、想像、意志の作用よりその統一的活動を除去したならば、これらの現象は消滅するのである。

これらの作用については、如何にして起るかというよりも、如何に考え、如何に想像し、如何に為すべきかを論ずるのが、第一の問題である。ここにおいて論理、審美、倫理の研究が起って来る。

【解説04】

ここでは話題が動物や植物などの生物に進みます。生き物の世界になると、先ほどの無機物の場合と違って「自己の内面的目的」、つまりその生き物自身がもともと持っている内なる目的(目標や役割)がはっきり現れてきます。それに伴い、原因と目的という二つの観点がより明確に区別されるようになるのです。生物に起こる様々な現象(例えば成長や行動)は、確かに物理的・化学的な必然の法則に従って起こります。しかしそれだけでなく、それらの現象はまったく無意味なものではなく、生物全体の生存や発達に資する目的を持った現象だと言えます。言い換えれば、生物が生き延び、成長し、繁殖するといった生命の目的に沿った働きが、自然法則に従う形で現れてくるということです。 しかし、生物の世界では常にすべての現象がその生物の目的に適っているとは限りません。場合によっては、ある原因から生じた結果が、生物全体の目的(生存・発達の目的)に反することもあります。著者は「全体の目的と一部の現象とは衝突を来す事がある」と述べています。例えば、生物の体内で起こる突然変異や病気といった現象は、原因から見れば自然法則に沿った出来事ですが、それがその個体の生存にマイナスに働く(全体の目的に反する)ことがあります。このように目的に適わない現象も起こりうるため、私たちは「どのような現象が最も目的に合致しているのか」を評価・判断する必要が出てきます。ここにおいて、生物の現象に対する価値的研究、すなわち「どの現象が生命にとって良い(目的にかなっている)のか」を考察する研究が必要になると著者は言います。生命の領域では、ただ現象を説明するだけでなく、それが生命の目的に沿っているかという価値判断が求められるようになるのです。 もっとも、生物について語るこの段階でも、「生命全体の統一的な目的」という考え方自体が人間から見た想像にすぎない可能性も指摘されています。つまり、「生物の現象は生命の目的に沿って起こる」と言いましたが、これは人間側が生物の働きに意味付けをしているだけかもしれない、とも考えられるのです。極端に言えば、生物で起こる現象も単にいくつかの力(物理・化学的要因)が集まってできた無意味な結合にすぎない、と見ることもできなくはないということです。例えば、生物学を純粋に物理化学的な視点だけで見れば、生命現象も複雑な分子反応の寄せ集めであって、そこに目的や意味はない、と主張することも理論上は可能でしょう。実際、生命に目的や意味を認めない機械論的な見方も世の中にはあります。この部分で著者はそうした可能性に言及しつつ、「まだ除去することもできぬではない(できなくもない)」と慎重な言い方をしています。つまり、生物全体に目的があるという考え方を完全には捨てきれないが、そうした見方を一応は否定することもできると触れているわけです。 ところが、**私たち人間の意識現象(心の中で起こる出来事)**に関しては、もはや先ほどのように「無意味な要素の集合だ」と考えることは決してできない、と著者は断言します。人間の意識における様々な働き――思考(思惟)や想像、意志(意思・意欲)といった心の作用――は、初めからバラバラで無意味な要素がたまたま集まったものではなく、統一された一つの活動だというのです。私たちが何かを考えたり空想したり決心したりするとき、それらの心の動きには一貫したまとまりや方向性(統一)が初めから備わっています。もし仮に、思考・想像・意志といった心の働きから、その統一性を取り去ってしまえば、もはやそれらの現象は存在しえないでしょう。例えば、自分が今何かを強く「志そう」としている状態を考えてみてください。この意志の働きから「こうしよう」というまとまり(統一された目的意識)が失われてしまったら、“意志”という現象自体が成立しなくなってしまいます。思考や想像についても同様で、何について考えているのかという軸がなければ、もはや「考え」自体が成り立たないでしょう。このように、人間の意識の働きには初めから目的や意味の統一が内在しており、それ抜きには語れないのです。著者は生物一般については目的を仮定しなくても説明できるかもしれないと留保しましたが、人間の意識だけは明らかに最初から目的的であり統一的だと言っているのです。 以上のことから、人間の意識現象について研究するときには、「どうやってそれが起こるか(原因)」よりもむしろ「どのように考えるべきか」「どのように想像すべきか」「どのように行為すべきか」といった風に、「あるべき姿・やり方」を論じることこそ第一の問題になると述べています。つまり、人間の心の働きについては純粋に原因を解明するだけでは不十分で、「どう考えるのが筋が通っているか(論理の研究)」「どんな想像が美しいか(審美=美の研究)」「どう行動するのが正しいか(倫理=善の研究)」という風に、価値や規範を問う研究が中心になってくるということです。ここで挙げられている「論理」「審美」「倫理」というのは、それぞれ論理学(理性の正しさを扱う学問)、美学(美の価値を扱う学問)、**倫理学(善や道徳的価値を扱う学問)**のことです。著者は、意識の世界ではこれらの価値に関する探求が重要になると示唆しています。要するに、人間の精神の働きを理解するためには、原因の追究だけでなく「何が正しく、何が美しく、何が善いのか」という目的・価値の探究が不可欠であり、そうした問いに答える学問として論理学・美学・倫理学が生まれてくるのだ、と説明しているのです。

【原文05】

或る学者の中には存在の法則よりして価値の法則を導き出そうとする人もある。しかし我々は単にこれよりこれが生ずるということから、物の価値的判断を導き出すことは出来ぬと思う。赤き花はかかる結果を生じ、または青き花はかかる結果を生ずという原因結果の法則からして、何故にこの花は美にしてかの花は醜であるか、何故に一は大なる価値を有し、一はこれを有せぬかを説明することはできぬ。これらの価値的判断には、これが標準となるべき別の原理がなければならぬ。

【解説05】

ここでは、ある種の学者(哲学者や理論家)の考え方として、「存在の法則から価値の法則を導き出そう」とする人々がいる、という話が出てきます。簡単に言えば、「ものごとの因果関係の法則(存在の法則)さえわかれば、そこからそのものの価値に関する法則も引き出せるのではないか」と考える人がいるということです。しかし西田幾多郎は、「原因から結果が生じるという事実関係をいくら突き詰めても、そこから物事の価値に関する判断を導くことはできないだろう」と述べています。**「これよりこれが生ずる」**というのは因果関係そのものの説明ですが、その延長上に「だからこれは価値が高い/低い」といった価値判断は出てこない、という意味です。 西田は花の例を挙げています。赤い花が咲けばこういう結果になる、青い花が咲けば別のこういう結果になる、という風に原因と結果の法則を述べることはできます。しかし、その因果の法則から「なぜこの赤い花は美しく、あの青い花は醜いのか」といった美醜の評価を説明することはできません。同様に、「なぜ一方の花には大きな価値があり、他方には価値がないのか」といった価値の優劣も、ただ原因と結果を追うだけでは説明できないのです。例えば科学的には、花の色素や構造の違いが赤や青の花を生み出し、それぞれ虫の引き寄せ方や生存率に影響を与える…という因果関係を説明できるかもしれません。しかし、だからと言って「赤い花の方が青い花より美しい」とか「価値が高い」といった判断は科学の法則からは出てきません。美しいか醜いか、価値があるかないかというのは、因果関係とは別の次元の問題だからです。著者は、このような価値判断を行うためには、その基準となる別の原理が必要だと述べています。言い換えれば、「美しさ」や「価値の高さ」を判断するための物差しは、単なる自然の法則(存在の法則)とは異なるところから持ってこなければならない、ということです。ここで示唆されているのは、事実から当為(どうあるべきか)を導くことの難しさです。私たちが何かを「良い」「悪い」「美しい」「醜い」と評価するためには、単なる事実の記述以上の、何らかの価値基準や原理が不可欠だという点を著者は強調しているのです。これは哲学でよく言われる「事実から価値は導けない」という問題にも通じており、著者もその立場に立っていると考えられます。

【原文06】

我々の思惟、想像、意志という如きものも、己に事実として起った上は、いかに誤った思想でも、悪しき意志でも、また拙劣なる想像でも、尽くそれ相当の原因に因って起るのである。人を殺すという意志も、人を助くるの意志も皆必然の原因ありて起り、また必然の結果を生ずるのである。この点に於いては両者少しも優劣がない。ただここに良心の要求と、また生活の欲望という如き標準が加わって、始めてこの両行為の間に大なる優劣の差異を生ずるのである。

【解説06】

ここでは、私たち人間の思考(思惟)や想像、意志(意思・意欲)といった心の働きについて語られています。どんな考えや想像、意思であれ、ひとたびそれが「事実」として心に起こってしまった以上、それは必ず何らかの原因にもとづいて起こっています。たとえそれが誤った考えであっても、悪い意図であっても、稚拙な想像であっても、すべてそれなりの原因があって生じるのだ、と著者は述べています。つまり、どんな精神的活動も因果の鎖の中に位置づけられるということです。「いかに誤った思想でも…それ相当の原因に因って起る」というのは、「どんな間違った考えにも、それなりの理由(原因)があって頭に浮かぶのだ」という意味ですね。 具体的な例として、「人を殺そうとする意志」と「人を助けようとする意志」を比べています。一見すると道徳的に正反対なこの二つの意志ですが、著者はまず因果の観点から両者を捉えます。人を殺したいという意志も、人を助けたいという意志も、どちらもそれぞれ必然的な原因があって心に生じたものであり、その意志に基づいて行動すれば必然的な結果を生み出すものです。例えば、人を殺そうと思うには憎しみや欲望など何らかの原因があるでしょうし、人を助けようと思うには情けや義務感といった原因があるでしょう。また実行すれば、それぞれ人が死ぬとか救われるとか結果が生じます。このように、原因と結果という観点では、殺人の意思であろうと救助の意思であろうと、単に心に生じ行動を引き起こす現象として見れば優劣の差はありません。ただの出来事として見れば、どちらも「何らかの原因から生まれ、結果を生む心の動き」であり、その点では価値の差はないということです。科学的に言えば、善い思いも悪い思いも脳内の反応としては平等に説明できてしまう、というイメージかもしれません。 しかしここに、良心の要求や生活の欲望といった人間の持つ価値基準が加わると、話が変わってきます。良心の要求とは「それは善いことか悪いことか」という道徳的な基準、生活の欲望とは「生きたい、幸せになりたい」という生命的な欲求のことです。こうした**標準(基準、価値判断の物差し)**が適用されて初めて、先ほどの二つの行為(人を殺そうとすることと、人を助けようとすること)の間に大きな優劣の差が生じるのだと著者は言います。つまり、原因と結果の次元では同列だった二つの意志も、「それは善いか悪いか」「人間の生命にとって望ましいかどうか」という基準で評価すると、片方は極めて悪い行為であり、もう片方は称賛される善い行為となります。価値の判断が入ることで、初めて両者に優劣(価値の上下)が生まれるのです。例えば、人を殺すことは良心に照らせば「悪」とされますし、人を助けることは「善」とされます。また、人を殺す行為は人間の生存本能や社会的幸福の欲求に反するので極めて否定的に評価され、人を助ける行為はそれに合致するので肯定的に評価されます。このように、因果的な必然性だけを見れば区別がつかなかった行為も、価値の物差しを当てることで大きな違いが浮かび上がるのです。著者はこのことを通じて、「価値判断というものは、因果関係だけからは出てこず、我々が持つ別の基準を適用することで初めて現れるものだ」という前段からの議論を補強しています。平たく言えば、「事実としては同じようなものでも、そこに道徳や欲求といった基準を持ち込むと善悪や優劣がはっきりする」ということを、この例で示しているのです。

【原文07】

或る論者は大なる快楽を与うるものが大いなる価値を有するものであるというように説明して、これに由りて原因結果の法則より価値の法則を導き得たように考えている。

併し何故に或る結果が我々に快楽を与え、或る結果が我々に快楽を与えぬか、これは単に因果の法則より説明はできまい。我々が如何なるものを好み、如何なるものを厭うかは、別に根拠を有する直接経験の事実である。

心理学者は我々の生活力を増進するものは快楽であるという、しかし生活力の増進するのが何故に快楽であるか、厭世家はかえって生活が苦痛の源であるとも考えているではないか。

【解説07】

ここではまず、「ある論者」の説として**快楽(かいらく)**に関する理論が紹介されています。その論者は、「大きな快楽を与えてくれるものこそ大きな価値を持つものだ」と説明し、それによって因果の法則(原因と結果の関係)から価値の法則を導き出せたかのように考えている、と述べられています。平たく言えば、「人に大きな快楽(楽しみや喜び)を与えるものは価値が高い」と主張することで、価値の判断基準を因果関係(結果として快楽をもたらすかどうか)に結びつけようとする理論です。例えば、「この行為は大きな快楽を生むから良いことであり価値がある」といった具合に、快楽を価値判断のものさしにしようとする考え方ですね。これは現代で言えば功利主義(最大多数の最大幸福を良しとする考え方)にも通じる主張です。その論者は、そうすることで「原因結果の法則から価値の法則を引き出せた」と思い込んでいる、と西田は指摘しています。つまり、「○○すれば人々は喜ぶ(因果の法則)」だから「○○は価値がある(価値の法則)」と結論づけるような論法です。 しかし著者は、そう簡単にはいかないと述べます。「なぜ、ある結果は私たちに快楽を与え、別の結果は快楽を与えないのか」――この問いは単なる因果法則からは説明できないだろう、と言うのです。私たち人間が何を好み、何を嫌うかというのは、因果関係の分析とは別に、それ自体として理由を持っている直接的な経験の事実だと指摘しています。例えば、ある人は音楽を聴いて快楽(喜び)を得るけれど、別の人は同じ音楽を不快に感じるかもしれません。また一般に、人間は甘いものを美味しいと感じますが、それが「なぜ」快いのかを因果律だけで説明するのは難しいのです。それは人間が生得的に持っている味覚の特性や、経験からくる好みなど、別の根拠に依存しています。要は、人間が何に快楽を感じ、何に苦痛を感じるかという好悪の基準そのものは、科学的な因果法則では割り出せず、私たちの主観的・直接的な経験の中にあるということです。著者は「別に根拠を有する直接経験の事実である」と言っていますが、この「別に根拠を有する」とは、「それ自体独自の理由や前提がある」という意味です。人が何かを好き嫌いするのは、単なる外的な原因結果の分析では捉えきれない、人間の欲求・本能や価値観といったものに根ざしているということでしょう。 さらに心理学者の見解として、「我々の生活力を増進するものは快楽である」という説が紹介されます。これは、「人間は自分の生命力(生き生きと生きる力)が増すようなものに快楽を感じるのだ」という心理学上の説明です。確かに、人間は本能的に自分の生命や健康が増進することに喜びを感じる傾向があります。しかし著者は、「ではなぜ生命力が増すことが快楽なのか」と問い返します。もし厭世家(えんせいか)、つまり人生を悲観し生きること自体を苦痛だと考える人の視点に立てば、むしろ「生き続けることこそ苦しみの源だ」と考える場合もあるではないか、と指摘しています。例えばペシミスト(厭世家)は、「生きる=苦しみが続くこと」であり、生きる力が増すことは必ずしも喜ばしいことではない、と捉えるかもしれません。実際、哲学や文学の中には「生きることの苦痛」を強調する思想も存在します。そう考える人にとっては、生活力が増すことは快楽どころか苦痛を長引かせるものでしかないでしょう。著者はこの極端な例を引くことで、「何が快楽であるか」は決して普遍的な因果法則で説明できるものではなく、人それぞれの価値観や前提によって変わりうるのだ、ということを示しています。まとめると、この段落では「快楽こそ価値の基準」という考え方に対して、西田幾多郎が「しかしそもそも人が何に快楽を感じるか自体、因果則だけでは説明できないし、人によって異なる。それを無視して因果から価値を導くのは誤りである」と反論しているわけです。快楽を基準とするだけでは価値の問題を解くことはできず、もっと深いところに価値判断の根拠があると示唆しているのです。

【原文08】

また或る論者は有力なるものが価値あるものであると考えている。

しかし人心に対し如何なるものが最も有力なるか、物質的に有力なるものが必ずしも人心に対して有力なるものとはいえまい、人心に対して有力なるものは最も我々の欲望を動かすもの、即ち我々に対して価値あるものである。有力に由りて価値が定まるのではない、かえって価値が有力と否とを定めるのである。

【解説08】

続いて紹介されるのは、「有力なもの(力のあるもの)が価値あるものだ」と考える論者の意見です。つまり「強いものこそ良いものだ」「力があるものが価値を持つのだ」という価値観ですね。これは例えば「軍事力や経済力がある国が偉大だ」とか「物理的に強い人間が優れている」といった考え方にもつながるでしょう。そうした力=価値の図式を信じる考え方に対し、著者は反論を展開しています。 まず「しかし人心に対し如何なるものが最も有力なるか」と問いかけています。ポイントは「人の心に対して何が有力か」という視点です。ただ単に物質的・外面的に強いものが、人間の心にも大きな影響力を持つとは限らない、というのです。「物質的に有力なるものが必ずしも人心に対して有力なるものとはいえまい」とあります。例えば、どれだけ大きな権力や暴力を持っていても、人々の心を動かせないことがあります。一方で、物理的な力はなくとも、人々の心に強く訴えるもの(思想や芸術、人格など)は大きな影響を与えます。著者は、「人の心に対して真に有力なのは、私たちの欲望を最も強く動かすものだ」と言います。つまり、人の心を動かす力が大きいものこそが本当に有力なものだということです。そして人の欲望を強く動かすものとは何でしょうか?それは「我々にとって価値あるもの」だと著者は答えます。我々自身が「これは大事だ」「欲しい」「素晴らしい」と価値を認めるものこそが、私たちの心を大きく動かす力を持つのです。逆に言えば、私たちが価値を認めないものは、たとえ物理的な力があっても私たちの心には訴えかけてこないでしょう。 このように考えると、価値が先か有力(力)が先かという順序が逆転します。先の論者は「力があれば価値も生まれる(力のあるもの=価値あるもの)」と考えましたが、著者は「そうではなく、人間が価値を認めるからこそそれが力を持つ(価値があるもの=人心に対して有力なもの)」と主張しています。文章でも「有力によって価値が定まるのではない、かえって価値が有力かどうかを定めるのである」と明言しています。例えば、お金や地位は物質的な力の象徴ですが、それ自体が人の心を動かすのは、人々がお金や地位に価値があると考えているからです。一方、たとえ武力や権威があっても、人々がそれに価値を置かなくなれば、その力は心に影響を与えなくなります。歴史上でも、非暴力の思想や真理への信念といった、一見弱そうなものが大勢の人の心を掴み、大きな社会変革を起こした例があります。それは人々がそれらを尊い価値だと感じたからこそ起こったのです。この段落の内容をまとめると、「力そのものが価値を生むのではなく、価値あるものだからこそ人々にとって力を持つ」という逆説的な関係を指摘していると言えます。価値が先にあって、それが何に人々が心を動かされるか(=何が有力と感じられるか)を決定するのだ、と著者は述べているわけです。

【原文09】

我々は生きる為に食うという、しかしこの生きる為というは後より加わるものである。我々の食欲はかかる理由より起こったのではない。小児が始めて乳を飲むのもかかる理由の為ではない、ただ飲む為に飲むのである。

【解説09】

ここでは人間の欲求や行動の目的と原因について、身近な例で説明しています。私たちは日常的によく「生きるために食べるのだ」という言い方をします。食事をするのは生命を維持するため、つまり**「生きるため」が目的だ、と理屈では考えるわけです。しかし著者は、「その『生きるため』という目的意識は、後から付け加えられたものにすぎない」と指摘します。どういうことでしょうか。人間の食欲**(お腹が空いた、食べたいという欲求)は、最初から「自分が生き延びるために栄養を取らねば」という理由で生じているわけではない、というのです。言われてみれば確かに、私たちはお腹が減ると自然に食べ物を求めますが、その瞬間「今食べなければ生命が危険だぞ」と理詰めで考えているわけではありません。ただ本能的・直感的に「お腹が空いた、食べたい」という欲求が起こるのです。そして後になってから、「なぜ食べるのか?そりゃ生きるためさ」と理性的な説明を付与しているにすぎないというわけです。 著者はこのことを裏付ける例として小児(しょうに)、つまり赤ん坊の話を持ち出します。赤ちゃんが生まれて初めて母乳を飲むときを考えてみましょう。当然ですが、赤ちゃんは「生き延びるために栄養を摂取しなくては!」などと考えて母乳を飲むわけではありません。ただ「飲みたいから飲む」「空腹という感覚に突き動かされて飲む」だけです。赤ん坊に限らず、私たちが喉の渇きを覚えて水を飲むときも、「〇〇のために水を飲もう」と目的を掲げているわけではなく、喉の渇きを癒すという直接の欲求に従って飲んでいます。要するに、人間の基本的な欲求や行動は、それ自体が直接的なもので、後になってから「これは○○の目的のためだったのだ」と理屈づけされる場合が多いということです。この段落では、生命維持という大義名分は後付けで、本当は**「食べたいから食べる」「飲みたいから飲む」**というように欲求そのものがまず先にあるのだ、と説明しています。著者の言いたいことは、我々の欲望や衝動には理屈では説明しきれない直接性があり、目的というのは必ずしも初めから意識されているわけではない、ということです。「生きるために食べる」という言葉は正論のように聞こえますが、実際の順序としては「食べる(欲求に従う)」が先で、「生きるためだ」という理由づけはあとからくっついてくるというわけです。

【原文10】

我々の欲望或は要求はただにかくの如き説明しうべからざる直接経験の事実であるのみならず、かえって我々がこれに由って実在の真意を理解する秘鑰(ひやく)である。実在の完全なる説明は、単に如何にして存在するかの説明のみではなく何のために存在するかを説明せねばならぬ。

【解説10】

最後の段落では、人間の欲望や要求というものについて非常に重要な位置づけが語られています。まず第一に、我々の欲望や要求(こうしたい、ああしたいという気持ち)は、先ほど述べたように理屈では十分に説明できない直接的な経験の事実だと改めて強調されています。つまり、欲求というものは「なぜそれを欲するのか」を完全に他の言葉で説明しきれないような、生のままの体験だということです。「○○が欲しい」という気持ちは、それ自体としてまずあり、後からあれこれ理由付けできるかもしれませんが、究極的には理由を要しない「感じてしまうもの」なのです。そして著者は、それだけではなく、と続けます。欲望や要求は「我々がこれによって実在の真意を理解する秘鑰(ひやく)である」と述べられています。「秘鑰」とは聞き慣れない言葉ですが、秘密の鍵とか物事の核心を開く鍵といった意味です。要するに、人間の欲求というものこそが、現実(実在)とは何か、その本当の意味(真意)を理解するための鍵になるというのです。少し難しい表現ですが、「かえって~である」と逆説的に言っている点に注目してください。我々の欲望は理屈では説明しきれない厄介なものですが、実はそれゆえにこそ、我々が現実の本当の意味に気づくための手がかりを与えてくれる、という趣旨です。どういうことでしょうか。 著者がここで言いたいのは、世界や実在を完全に説明するためには、「どう存在しているか」という原因・仕組みの説明だけでなく、「何のために存在しているのか」という目的・意義の説明が不可欠だということです。最後の一文で「実在の完全なる説明は…如何にして存在するかの説明のみではなく、何のために存在するかを説明せねばならぬ」と明言しています。つまり、世の中のあらゆるもの(実在)について、その成り立ちや構造をどれだけ説明できても、それが「一体何の意味や目的を持って存在しているのか」を説明できなければ、本当の説明にはならないという考えです。そして、この「何のために存在するか」を理解する手がかりになるのが、他ならぬ人間の欲望や要求なのだ、と示唆しています。なぜ欲望が鍵になるのでしょうか。それは、人間の欲望や要求が、物事に価値や目的を見いだす働きと深く関係しているからです。我々が何かを「~したい」と欲するとき、そこには何らかの価値判断や目的意識が伴っています。例えば「幸せになりたい」という欲求は、「幸せ」という価値を実現することを目的にしていますし、「真理を知りたい」という欲求は、世界の意味を理解すること自体に価値を見ているわけです。このように私たちの欲求は、それ自体が世界に目的や意味を与える行為とも言えます。著者は、そうした人間の主観的な欲求の中に、実在の意義を読み解く鍵があると考えているのでしょう。少し例え話をすると、世界という大きな謎を解明するには、「どう動いているか」という機械的な説明だけでは足りず、「何のために動いているのか」を知らなければなりません。そして人間の欲求は、その「何のため」に深く関わっている要素なのです。 まとめると、西田幾多郎はこの部分で、「私たちの直接的な欲望や要求というものは、単に説明不能な厄介事ではなく、むしろそれを通じて現実の本当の意味や目的に迫ることができる重要な鍵なのだ」と述べています。そして最後に、現実を理解し説明するためには原因の次元だけでなく目的の次元を含めて説明しなければ不十分であると結論づけて、この章を締めくくっているのです。言い換えれば、「世界には意味や目的があるのか?」という問いに答えることまで含めて初めて、世界(実在)を「完全に説明した」と言えるのであり、哲学の探究はそこまで及ばねばならない、というメッセージと受け取ることができます。人間の欲求はその意味を考える際の貴重なヒントになる――著者はそう示唆しているわけです。

西田 幾多郎. 善の研究 (pp.113-116). 青空文庫. Kindle 版.

この読書会で厭世家(ペシミズム)に言及があったとき、山下達郎を連想しました

なぜ山下達郎の音楽は切ない?シティ・ポップの光に隠された影の正体

この日の読書会で「ペシミズム」という言葉が取り上げられました。上記の原文07のところです。ペシミズムとは、物事を悲観的に捉える考え方、日本語では「厭世主義(えんせいしゅぎ)」なんて訳されたりもします。

今回の西田幾多郎の原文ではたったの一行しか厭世家についての表示がありません。

心理学者は我々の生活力を増進するものは快楽であるという、しかし生活力の増進するのが何故に快楽であるか、厭世家はかえって生活が苦痛の源であるとも考えているではないか。

ここで、講師である金沢大学の山本英輔教授は、わざわざ別途資料で「厭世家は」というショーペンハウアーの参考文献を使い知見を深めてくれました。

認識が明晰さに達し意識が向上するにしたがって苦悩も増し人間に至って最高度に達するが、人間のうちでもやはり認識が明晰で知能が高い人であればあるほど、いよいよ苦悩は増大していくのである。天才をうちに抱いている人は苦悩ももっともはなはだしい。

※ショーペンハウアー「意思と表象としての世界」より

その解説を耳にした瞬間、私の頭の中に、まるでスイッチが入ったかのように、山下達郎さんのある曲が鳴り響いたんです。

それは、「PAPER DOLL(ペーパー・ドール)」でした。

もし僕を 本当にひとり占めして いたいなら手のひらを 握りしめ僕をつぶせば いいんだよ

恋人に身を委ねながらも、どこか突き放したような、ぞっとするほど冷めた視点。キラキラしたシティ・ポップのイメージとは真逆の、この暗く、切ない世界観こそが、私が達郎さんの音楽に惹かれ続ける理由の一つなのかもしれない。そう直感したのです。

そこで今日は、この「ペシミズム」という少し難しい言葉をキーワードに、なぜ達郎さんの音楽は、あんなにも都会的で洗練されているのに、時折、胸が締め付けられるような切なさや孤独を感じさせるのか、その謎を皆さんと一緒に探ってみたいと思います。

なぜ達郎は厭世的? 「しらけ世代」の孤独な天才

山下達郎さんは1953年生まれ。時代で言うと「しらけ世代」にあたります 。彼らの少し上の世代が、熱い理想を掲げて社会を変えようとしたのに対し、その挫折を目の当たりにしたしらけ世代は、「どうせ何をやっても無駄だ」という少し冷めた空気をまとっていました 。

達郎さん自身も、「自分は変わり者だなってつくづく思います」と語るように、どこにも属せない孤独感を抱えていたようです 。その感覚は、彼の音楽制作のスタイルにも色濃く表れています。

彼の代名詞ともいえる、たった一人でボーカルからコーラス、演奏までこなしてしまう「一人多重録音」。これは単なる技術的なこだわりではありませんでした。

「自分の理想とする音楽像を共有できる人がいないんです。だから1人でやるしかなかった」

この言葉からは、自分の音楽を理解してもらえないという、芸術家としての深い孤立が伝わってきます。スタジオにこもり、たった一人で完璧なサウンドを追求する姿は、まさに彼の孤独が生み出した「家内制手工業」だったのです 。

都会のきらびやかさと孤独の影 – 初期三部作を聴き解く

彼のペシミズムが最も色濃く現れているのが、キャリア初期のアルバムです。特に『CIRCUS TOWN』、『SPACY』、『GO AHEAD!』の三部作は、ただお洒落なだけじゃない、都市に潜む孤独や虚しさをリアルに描き出しています。

- 『CIRCUS TOWN』(1976) 表題曲では、都会は「街の迷路」と歌われます 。きらびやかだけれど、決して抜け出すことのできない場所。ここから彼の都市に対する少し歪んだ愛憎が始まります。

- 『SPACY』(1977) このアルバムに収録されている「DANCER」は、彼の楽曲の中でも特に荒涼とした世界観を持つ一曲です。人々は意味もなく踊り続け、窓の外は「闇」。社会は「街は枯れて行くだけなのに」、どうすることもできない無力感が漂います 。

- GO AHEAD!』(1978) そして、若き日の達郎さんのシニシズム(冷笑的な態度)が頂点に達するのがこのアルバムです。ファンキーなディスコサウンドに乗せて歌われる「BOMBER」の歌詞は衝撃的です。

「金があれば太陽でさえ…つかむ事が出来る」

「未来なんてまるで OUT OF SIGHT(視界の外)」

こんなにも虚無的な言葉を、最高にクールなダンスナンバーにしてしまう。音楽の楽しさと歌詞の絶望感のギャップに、当時の彼の怒りや諦めが凝縮されているようです。

そして、私がペシミズムを連想した「PAPER DOLL」。愛する人の前で、自分は無力な紙人形(ペーパー・ドール)だと歌うこの曲は、恋愛の美しい側面だけでなく、その中に潜む支配や自己破壊的な衝動までも描き出しています 。ラブソングの常識を覆すような、この冷徹な視点こそ、山下達郎のペシミズムの真骨頂と言えるかもしれません。

シティ・ポップの明るいサウンドに隠された「影」

さて、ここで一つの疑問が浮かびます。こんなにもペシミスティックな世界観を持つ彼が、なぜ「夏だ、海だ、タツローだ!」と言われるような、晴れやかで楽観的な「シティ・ポップの王様」になったのでしょうか?

実はこれこそが、彼の天才的な戦略なのです。彼の音楽のきらびやかなサウンドは、その下に隠された暗い歌詞を多くの人に届けるための「トロイの木馬」だった、と考えることもできます。

その代表例が、誰もが知る「クリスマス・イブ」です。あの華やかで祝祭感あふれるメロディに乗せて歌われるのは、

「きっと君は来ない ひとりきりのクリスマス・イブ」

という、痛いほどの孤独と失望です。この光と影のコントラストこそが、この曲がただのハッピーなクリスマスソングにとどまらず、時代を超えて多くの人の心に響く理由なのではないでしょうか。完璧な幸せよりも、満たされない想いや寂しさの方が、よっぽど私たちの日常に寄り添ってくれますから。

「僕の中の少年」との別れ – ペシミズムのその先へ

しかし、彼のペシミズムは、ただ暗く冷たいだけでは終わりませんでした。キャリアを重ねる中で、特に彼自身が父親になったことをきっかけに、その世界観は大きく変化し、成熟していきます。

その転換点となったのが、1988年のアルバム『僕の中の少年』です。

表題曲で彼は、思い出の中に生きる少年(=過去の未熟な自分)に「さようなら もう二度と振り返る事はない」と、はっきりと別れを告げます 。

そして、アルバムの最後を飾る「蒼氓(そうぼう)」という曲で、彼のペシミズムは一つの到達点に達します。「蒼氓」とは、名もなき普通の人々、民衆を意味する言葉です 。

「憧れや 名誉はいらない/華やかな 夢も欲しくない」

「生き続ける事の意味」

スターとしての成功や名声を求めるのではなく、ごく普通に生きる人々の営みの中にこそ、生きることの本当の意味があるのだと、彼は静かに歌い上げます。

若い頃の、世界に対する怒りや絶望に満ちたペシミズムは、時を経て、不完全な世界と人間を静かに受け入れる、深く温かい眼差しへと変わっていったのです。

西田幾多郎と山下達郎

西田幾多郎の読書会でのふとした気づきから始まった、山下達郎さんの音楽に潜む「ペシミズム」を探る旅、いかがでしたでしょうか。

こうして見てくると、彼の音楽は、単にお洒落で心地よいだけのBGMではありません。それは、一人の人間が抱える孤独や世界の不条理と向き合い、もがき、そして静かな答えを見つけ出していく、非常に誠実で哲学的な記録なのだと分かります。

きらびやかなサウンドの奥に隠された、このちょっぴりビターで切ない世界観。それこそが、山下達郎の音楽が、時代を超えて私たちの心を捉えて離さない秘密なのかもしれませんね。

ひょっとしたら山下達郎の音楽は、毒薬を甘くシュガーコートした劇薬なのかもしれません。そんなことを感じました。

皆さんが達郎さんの曲を聴いて、ふと切なさを感じるのはどの曲ですか?ぜひ、教えてください。

山下達郎と竹内まりや

さらに脱線して、山下達郎と竹内まりやの関係についても考察を進めることになってしまいました(笑)

こんなことを考えるに至りました。

山下達郎の妻である竹内まりやとの関係に焦点をあてて、2人のペシミズムについて分析してください。

楽曲では「モーニンググローリー」という山下達郎作詞作曲に注目してください。この曲が、独身時代の2人の関係を親密にし、結婚にいたったことに多いに関係しているのではないかと私は推察しています。

この曲はもともと山下達郎が竹内まりやのために作りました。ただし編曲や録音はアメリカで行ったため、アルバムの曲の出来栄えに山下達郎は気に入らなかったようです。そのため、山下達郎はセルフカバーでこの曲をアルバムに入れました。ちょうどこのころに2人が結婚しています。

モーニンググローリーは、都会での失恋や悲しみ憂いと夏の朝との対比が特徴的な歌詞です。

2人の史実とあわせて調べて解説してください。

あまりの脱線ぶりにさすがにこのブログに追記するのは躊躇しました。この問いの回答はGeminiにて出力しnoteの記事としました。

かなり個人的な嗜好の記事ですので万人向けではありません。興味ある方はご覧になってみてください。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,874 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731