最近、ChatGPTをはじめとする生成AI、本当にすごい勢いですよね。上手に使えば、資料作成やメールの返信、アイデア出しまで、あっという間に片付けてくれる頼もしい相棒です。中小企業にとって、人手不足を補う救世主になるかもしれません。しかし、その裏側にある「大きなリスク」もあります。

最近、ChatGPTをはじめとする生成AI、本当にすごい勢いですよね。上手に使えば、資料作成やメールの返信、アイデア出しまで、あっという間に片付けてくれる頼もしい相棒です。中小企業にとって、人手不足を補う救世主になるかもしれません。しかし、その裏側にある「大きなリスク」もあります。

もしかしたら、あなたの会社でも、社員が良かれと思って使っているそのAIが、会社の信用や存続を揺るがす「見えざる脅威」になっているかもしれません。

今回は、そんな新たな経営課題「シャドウAI」について、中小企業の経営者さんに向けて分かりやすく解説していきます。これ、決して他人事ではありませんよ。

中小企業のAI活用を進めたい…でも…「生成AIの機会と脅威」

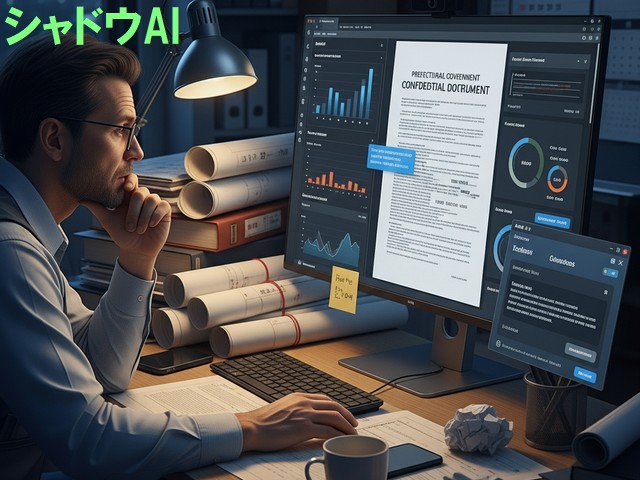

そもそも「シャドウAI」って何?

「シャドウAI」なんて聞くと、何だか難しそうに聞こえますが、話はとてもシンプルです。「会社が公式に許可・管理していないのに、社員が個人の判断で勝手に業務に使っているAIツール」のことです。

例えば、

- 社員が個人のGoogleアカウントでChatGPTにログインし、お客様へのメール文面を作らせる

- デザイナーがプレゼン資料の見栄えを良くするために、無料の画像生成AIでイラストを作る

- 営業担当者が会議の議事録を要約させるために、Web上のAIツールに内容を丸ごとコピペする

といった行為が、すべて「シャドウAI」にあたります。これらは従業員に悪気はなく、むしろ「仕事を効率化したい」「もっと良い成果を出したい」という善意から行われることがほとんどです。

しかし、この「善意」が、実はとんでもないリスクの入り口になっているのです。

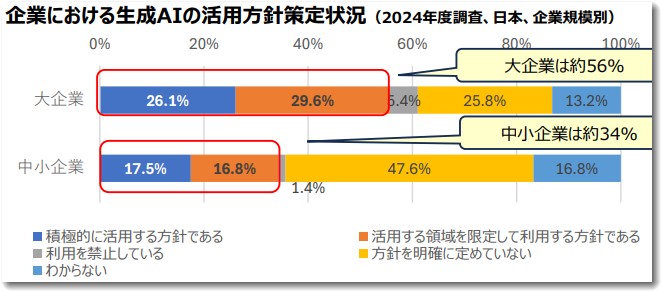

令和7年の通信白書で、生成AIの活用方針未策定について警告あり

国(総務省)が毎年発表している情報通信白書の令和7年版が7月に発表されています。

その概要版PDFの6ページめに「企業における生成AIの活用方針策定状況」というグラフがあります。

このグラフでは、中小企業は約34%しか生成AI活用方針が策定されていないことが強調されています。一方で半数(47.6%)が「方針を明確に定めていない」ということもわかりますね。また「わからない」という回答も約17%あります。つまり、中小企業の約2/3が「AI活用方針を定めていない」ということで、これが「シャドウAI」の大きな問題の原因になっていると考えられます。

なぜウチの会社で?中小企業に「シャドウAI」が蔓延する3つの理由

「大企業ならまだしも、ウチみたいな小さい会社でそんなことが?」と思うかもしれません。しかし、実は中小企業こそ、シャドウAIが蔓延しやすい土壌があるんです。

1. 社長と現場の「AI認識ギャップ」

多くの中小企業の社長さんは、AIに対して「導入コストが高そう」「専門の社員がいないと無理だろう」「本当に効果があるのか?」といったイメージをお持ちではないでしょうか。その結果、公式な導入には二の足を踏んでしまいがちです。

一方で、現場の社員たちは、無料で手軽に使えるAIツールがどれだけ便利かを知っています。日々の業務を少しでも楽にするために、スマホアプリを使うような感覚でAIを使い始めるのです。

この「社長の慎重さ」と「現場の利便性追求」のギャップが、シャドウAIが生まれる最大の原因です。

2. IT担当者不在という「管理の空白」

多くの中小企業では、専門のIT部門がなかったり、いたとしても他の業務と兼任で日々のトラブル対応に追われていたりするのが実情です。

そうなると、生成AIのような新しい技術に対して、「何が危険なのか」「どういうルールを作るべきか」といった検討が後回しになりがちです。結果として、「使って良いともダメとも言われていない」というルール不在の「空白地帯」が生まれ、社員が個々の判断でAIを使い始めてしまうのです。

3. 「使うな!」が逆効果になるメカニズム

こうした状況に気づいた社長や管理職の方が、ついやってしまいがちなのが「生成AIは全面的に禁止!」というお達しです。しかし、これは最悪の対応かもしれません。

なぜなら、一度便利さを知ってしまった社員は、禁止されても隠れて使い続ける可能性が非常に高いからです。ある調査では、会社に禁止されても半数近くの社員が「使い続ける」と答えています。

結果として、シャドウAIはなくなるどころか、さらに見えない場所に潜ってしまいます。会社側は利用実態を全く把握できなくなり、リスク管理が不可能になるという、まさに本末転倒な事態に陥ってしまうのです。

これ、笑い事じゃない!シャドウAIがもたらす4つの深刻なリスク

では、シャドウAIを放置すると、具体的にどんな恐ろしいことが起きるのでしょうか。中小企業にとっては、一度の失敗が命取りになりかねません。

リスク1:会社の生命線である「情報」がダダ漏れに

これが最も恐ろしいリスクです。社員がChatGPTなどに業務情報を入力すると、そのデータは外部のサーバーに送信・保存されます。もしその情報に、顧客リスト、開発中の新製品の仕様、社外秘の財務データなどが含まれていたら…?

入力された情報がAIの学習に使われ、他の誰かが質問したときに、あなたの会社の機密情報が回答の一部として表示されてしまう、なんて悪夢のような事態も起こり得るのです。

実際に、世界的な大企業であるサムスン電子で、従業員が機密性の高いソースコードをChatGPTに入力してしまい、情報漏洩が起きたとされる事件は大きなニュースになりました。大企業でさえ防げないこのリスク、中小企業で起これば経営の根幹を揺るがしかねません。

リスク2:ある日突然、訴えられる「法務・コンプライアンス違反」

社員が使ったAIのせいで、会社が訴訟トラブルに巻き込まれる可能性もあります。

- 著作権侵害:AIが生成したイラストやキャッチコピーが、知らず知らずのうちに他社の著作物とそっくりで、著作権侵害で訴えられる。

- 個人情報保護法違反:お客様の個人情報をAIに入力してしまい、法律違反で罰金を科される。

- 契約違反:取引先との秘密保持契約(NDA)があるにも関わらず、預かった情報をAIに入力してしまい、契約違反で損害賠償を請求される。

リスク3:AIの「嘘」が会社の信用を破壊する

生成AIは、もっともらしい嘘を平気でつきます。これを専門用語で「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。

もし社員が、AIが生成したデタラメな情報をファクトチェックせずに、お客様への回答や提案書に使ってしまったらどうなるでしょう。会社の専門性が疑われ、長年かけて築き上げてきた信用は一瞬で崩れ去ります。

リスク4:サイバー攻撃の新たな「侵入口」になる

管理されていないAIツールの利用は、ウイルス感染の温床になります。社員が個人アカウントで使っているセキュリティの甘いAIサービス経由でマルウェアに感染し、社内ネットワーク全体に被害が広がる、といった危険性も潜んでいます。

では、どうすればいい?中小企業でもできる「シャドウAI」対策4ステップ

ここまでリスクの話ばかりしてきましたが、怖がってばかりではいられません。AIを禁止するのではなく、安全に使いこなすための仕組みを作ることが重要です。リソースの限られた中小企業でも、今日から始められる対策を4つのステップでご紹介します。

ステップ1:見て見ぬふりをやめ、現状を「見える化」する

まずは、社内で何が起きているのかを正直に把握することから始めましょう。

犯人探しをするのではなく、「業務を効率化するために、どんなツールをどう使っているの?」とアンケートやヒアリングで現場のニーズを吸い上げるのが効果的です。

また、最近ではCASB(キャスビー)と呼ばれる、社内でどんなクラウドサービスが使われているかを自動で検知してくれるツールもあります。例えば「マネーフォワード Admina」のように、50人までなら無料で使えるサービスもあるので、試しに導入してみるのも良いでしょう。

ステップ2:難しく考えず、簡単な「社内ルール」を作る

完璧なルールブックを最初から作る必要はありません。まずは最低限のルールを決め、全社員で共有することから始めましょう。

- 基本方針:「我が社はAIを積極的に活用して、生産性を上げていこう!」

- 禁止事項:「ただし、お客様の情報や個人情報、社外秘のデータは絶対に入力しないこと!」

- 利用ツール:「会社で使うAIは、当面の間、会社が許可したこのツールだけにしよう」

これだけでも、社員の意識は大きく変わります。もし本格的なガイドラインを作りたければ、東京商工会議所などが中小企業向けのひな形を公開しているので、参考にすると良いでしょう。

ステップ3:安全な「公式ツール」を会社で用意する

「あれはダメ、これもダメ」と禁止するだけでは、社員の不満が溜まってしまいます。一番の対策は、会社として安全なAIツールを導入し、社員に使ってもらうことです。これには大きく分けて2つの方向性があります。

選択肢1:安全性が担保されたクラウドAIを活用する

Microsoftの「Azure OpenAI Service」やOpenAI社の「ChatGPT Enterprise」といった法人向けサービスは、入力した情報がAIの学習に使われないこと(いわゆるオプトアウト)が保証されており、セキュリティ面で安心です。

なお有料版のChatGPTplusは、オプトアウトするかどうかが選択式になっており、必ずしも安心といえないところが微妙です。

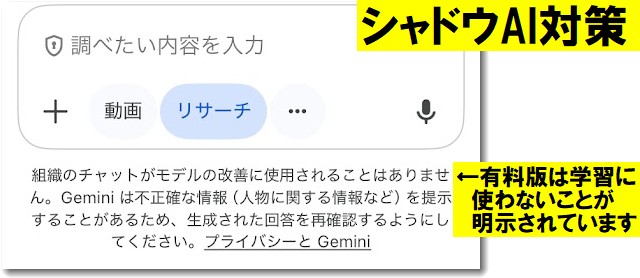

そして、多くの中小企業にとって非常に現実的なのが、Google Workspaceの有料版に付属するGeminiの活用です。すでに社内でGoogle Workspaceを導入している企業も多いのではないでしょうか。

Googleは、Workspace版のGeminiについて、入力された情報がAIの学習に利用されたり、組織外の誰かに共有されたりすることはないと明確に約束しています。社員が個人で使っている無料版とは、安全性のレベルが全く違うのです。

まずは、すでに契約しているサービスの中に、安全に使えるAI機能がないか確認してみるのが第一歩です。

【究極の対策】これからはローカルAIの時代が来る!

さらに一歩進んだ話をしましょう。情報漏洩のリスクを理論上「ゼロ」にする究極の対策、それが「ローカルAI」です。

ローカルAIとは、ChatGPTのようにインターネットの向こう側にあるサーバーを使うのではなく、自社のパソコンや社内サーバーの上で直接動かすAIのことです。完全にインターネットから切り離された、社内だけで完結するAI環境を構築するのです。

これ、中小企業には夢物語だと思いますか?いえいえ、そんなことはありません!

「LM Studio」のような無料ソフトを使えば、専門家でなくても、比較的簡単にパソコン上でAIを動かす環境を整えることができます。Meta社(旧Facebook)の「Llama 3」のような、商用利用も可能な高性能なオープンソースAIモデルと組み合わせれば、月々の利用料もかかりません。

特に2025年8月に発表されたオープンソースのAIモデル「gpt-oss」シリーズが大きなニュースで朗報です。いわゆるローカルAIとしてインターネット接続なしでノートPCでChatGPTが動作するAIモデルです。設定が簡単なLMstudio(LMスタジオ)で使えるモデルもあり、無料で商用利用も可能ということです。

実際に私も使っています。非力なノートPCでも動かすことができるのでローカルAIが身近になったというのは大きな安心です。

ローカルAIのメリットは計り知れません。

- 情報漏洩リスクはゼロ:データが会社の外に一切出ないので、機密情報や顧客情報が漏れる心配は皆無です。

- オフラインでも稼働:インターネット接続がなくても動くため、災害時や通信障害時にも業務を止めません。

- 社内データと安全に連携(RAG):ここが一番のキモです!社内の見積書、過去の提案書、技術マニュアルといった独自データをAIに読み込ませ、「社内版なんでも博士」を作ることができるんです。この技術を「RAG(ラグ)」と呼びます。これにより、外部の一般的な情報ではなく、完全に自社の文脈に沿った的確な回答をAIにさせることが可能になります。もちろん、その過程で情報が外部に漏れることはありません。

確かに、少しのIT知識と、AIを動かすための少し性能の良いパソコンは必要です。しかし、一度の投資で得られる「絶対的な安心感」と「自社専用AI」という競争優位性は、何物にも代えがたい価値があります。

断言します。これからの時代、情報セキュリティを本気で考える企業にとって、ローカルAIの活用は必須科目になります。 この流れはもう誰にも止められません。中小企業が生き残り、他社と差別化するための強力な武器になることは間違いないでしょう。

ステップ4:最後はやっぱり「人」。教育と文化づくりに投資する

どんなに良いツールやルールを導入しても、それを使う社員の意識が低ければ意味がありません。

「AIは便利だけど、こんなリスクもあるんだよ」「機密情報って具体的にこういうものだよ」といった内容の研修を定期的に行い、全社員のリテラシーを高めることが不可欠です。

そして何より大切なのは、風通しの良い文化を作ること。「AIを使ってみたいんだけど、これは大丈夫かな?」と気軽に相談できたり、万が一ミスをしてしまっても、すぐに報告すれば責められない、そんな心理的安全性が確保された職場環境が、最大のリスク管理になります。

まとめ:影を恐れず、光に変えるチャンス

シャドウAIは、確かに中小企業にとって深刻な脅威です。しかし、見方を変えれば、これはAIという新しい時代の波に乗り、自社の経営体制やセキュリティ意識をアップデートする絶好のチャンスとも言えます。

「うちの会社はAIなんて関係ない」と目を背けるのではなく、この課題に正面から向き合うこと。それこそが、これからの時代を生き抜くための第一歩です。

影(シャドウ)を正しく管理し、生産性向上という光(チャンス)に変えていきましょう。

もし、「自社だけでは何から手をつけていいか分からない…」という経営者がいらっしゃいましたら、ぜひ、信頼できるAI専門家に相談してください。

お近くの商工会商工会議所や都道府県の公的な支援機関に専門家がいるはずです。また石川県中小企業診断士会にはAI研究会があり直近のAI活用に精通したメンバーが日々研鑽を重ねています。

会社の状況に合わせて、一緒に考え、最適な一歩を踏み出すお手伝いをしてくれますよ。無料相談から始めてみてはいかがですか?

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,864 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731