「友達はもう投稿済み。次はあなたの番」「あなた自身のフィギュア画像生成をしませんか?」というような広告がSNSに流れています。この広告主はOpenAIで、ChatGPTの利用をさせるように仕向けられています。すごいですね。ちょっと驚きました。なんと企業向けでなく個人向けの広告です。

「友達はもう投稿済み。次はあなたの番」「あなた自身のフィギュア画像生成をしませんか?」というような広告がSNSに流れています。この広告主はOpenAIで、ChatGPTの利用をさせるように仕向けられています。すごいですね。ちょっと驚きました。なんと企業向けでなく個人向けの広告です。

このOpenAIが出した広告の狙いはなんなのでしょうか?ちょっと気になって調べてみました。

自分のフィギュア画像を作るのがはやってます

OpenAIが出したフィギュア広告

SNSにこんな広告が流れてきました。「友だちはもう投稿済み。次はあなたの番。ChatGPTなら、たった数クリックでアクションフィギュアを数秒で生成!」という広告文と画像内には「自分をアクションフィギュアにして」という広告コピーがありました。

この広告はFacebookでみかけましたが、他のSNSでも流れているかもしれません。

広告をクリックすると…

私がアクションフィギュアになったらどんな感じ?透明なブリスターパックに入って、小さなテーマアクセサリー付き。背景には色付きの台紙もあって、まるでコレクション用のフィギュアみたいに。お店に並ぶおもちゃっぽく仕上げてね。まずは私の写真をお願い!

というプロンプト案が書かれています。このプロンプトをそのまま使い、自分の顔写真をアップロードすれば、自分のフィギュア画像ができるようです。

そこでちょっと試してみました。

自分の画像でフィギュアを作成

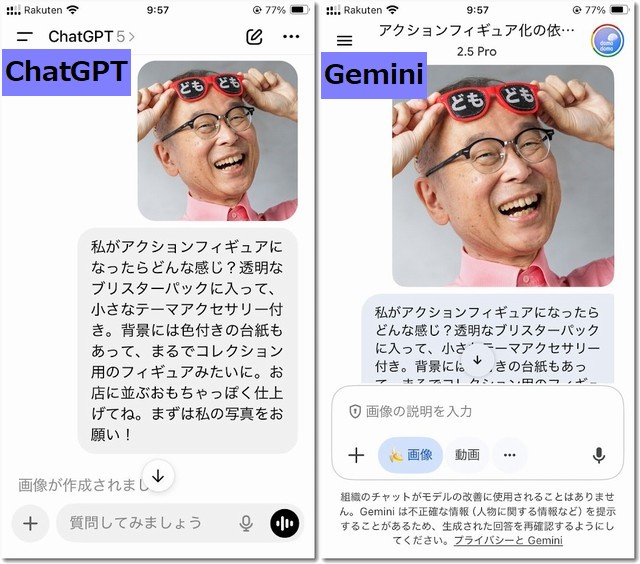

このプロンプトのままChatGPTで作成しました。同時にGoogleのGeminiでも同じ条件で作成しました。その生成結果を比較してみましょう。

▼以下の画像は入力画面のスクショです

GoogleのGeminiでは画像生成は「ナノバナナ」というコードの「高度な(笑)」画像生成モデルになっています。

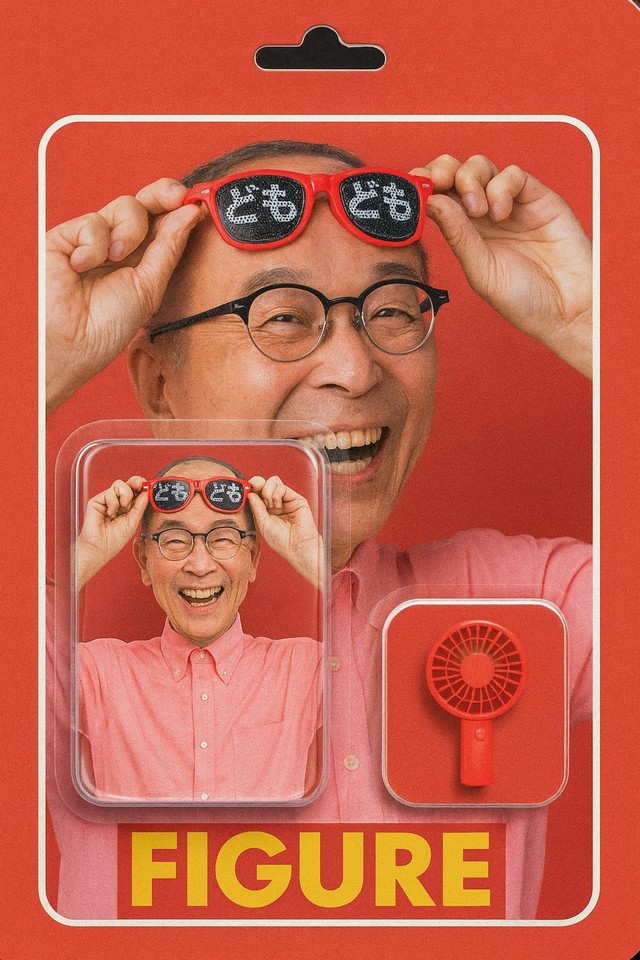

ChatGPTで作成した自分のフィギュア画像

ChatGPTで生成したフィギュア画像は、なんだかかわいくありませんね(笑)

Geminiで作成した自分のフィギュア画像

Geminiで生成したフィギュア画像はとっても愛着があります。「どもども」ではなく「ももども」だったり、「フィギュアコレクション」とすべきところを「フィギュアコレセョン」だったりと、日本語に関してはツッコミどころ満載です(笑)

この広告の狙いを分析してみました

このような一般ユーザー向けの広告をOpenAIが出すというように、生成AI活用は大きな転換点にきています。マネタイズしやすい企業向け広告ではないというところが大きな変化ですね。

なぜこのような一般向けの広告を展開するようになったのでしょうか?

そこで、この広告を出す意図をChatGPTとGeminiに回答してもらいました。その回答を見比べたところ、圧倒的にGeminiのほうがよい回答でした。そもそも生成された画像もGeminiに負けているし、これってOpenAIにとって逆効果だったりしませんかね…という感想を持ちました。(笑)

ChatGPTよりGeminiの回答のほうが優秀でした

というわけで以下の内容はGeminiの回答です。参考までに。

OpenAIがChatGPTでフィギュア画像を作成するプロンプトを「広告」で訴求しています。この広告の狙いはなんですか?WEBマーケティングの専門家として分析して回答してください。

WEBマーケティングの専門家として、ご提示いただいたOpenAIの広告の狙いを分析します。

この広告は、単にChatGPTの画像生成機能を告知するだけでなく、極めて戦略的に設計されています。主な狙いは以下の5つに集約できます。

ユーザー層の爆発的な拡大(マスアダプションの促進)

これまでChatGPTに興味を持っていたのは、主にIT技術者や新しいもの好きのアーリーアダプター層でした。しかしこの広告は、**「自分の顔で遊ぶ」「友達とシェアする」**という非常にシンプルで万人に共通する楽しみ方を提示しています。

- 専門知識の不要化: 「自分をアクションフィギュアにして」という簡単な日本語の指示(プロンプト)だけで面白い結果が得られることを見せ、AIへの心理的ハードルを劇的に下げています。

- ターゲットの転換: これにより、テクノロジーに詳しくない学生、主婦、普段SNSを楽しむだけのライトな層など、これまでリーチできていなかった巨大なマジョリティ層の獲得を狙っています。まさに、AIツールの「マスアダプション(大衆への普及)」を仕掛ける一手です。

UGC(ユーザー生成コンテンツ)によるバイラル・マーケティングの誘発

この広告の最も巧妙な点は、ユーザー自身に「広告塔」になってもらう仕組みを設計している点です。

- 「友達はもう投稿済み」という一文: これは、**FOMO(Fear of Missing Out:取り残されることへの恐怖)**を巧みに刺激しています。「もう流行っているよ、あなたも乗り遅れないで」というメッセージで、ユーザーの参加意欲を煽ります。

- SNSでのシェアを前提としたクリエイティブ: 生成されるアクションフィギュア画像は、キャッチーでユニークなため、InstagramのストーリーズやX(旧Twitter)で共有したくなる強い動機付け(インセンティブ)があります。

- UGCの連鎖: ユーザーが「#ChatGPTでフィギュア作ってみた」のようなハッシュタグと共にSNSに投稿することで、それを見た友人が「面白そう、自分もやりたい」と感じ、新たなユーザーがChatGPTを使い始めます。この**UGC(User Generated Content)**の連鎖が、広告費をかけずに爆発的な認知拡大と新規ユーザー獲得を生み出す「バイラルループ」を狙っています。

「画像生成AI」の具体的な活用事例の提示と教育

多くの人は「ChatGPTで絵が作れる」と知っていても、具体的に何ができるか、どう使えば面白いのかまでは理解していません。この広告は、「自分自身をキャラクターにする」という、極めて具体的でパーソナルな成功体験を提示しています。

これにより、「ChatGPT = 難しいことをするツール」ではなく、**「ChatGPT = 簡単な言葉で、自分だけの面白い画像を作ってくれるクリエイティブ・パートナー」**という新しいブランドイメージをユーザーに植え付けています。これは、今後のAIのマネタイズ(収益化)において非常に重要な認知の転換です。

機能の優位性と手軽さの強調

**「たった数クリックで」「数秒で生成」**という言葉は、ChatGPTの画像生成機能(DALL-E 3)の性能の高さを分かりやすく伝えています。複雑なソフトウェアや専門スキルがなくても、アイデア(プロンプト)さえあれば誰でもすぐにクリエイターになれるという手軽さを強調し、競合サービスに対する優位性を示しています。

無料トライアルによる利用ハードルの最小化

最終的なCTA(行動喚起)が**「ChatGPTを無料で試そう」**となっている点が重要です。どんなに魅力的な広告でも、利用開始にお金がかかるとユーザーは躊躇します。「無料」で始められることで、広告を見て高まった興味を即座に行動に移させ、新規登録者数を最大化する狙いがあります。まずは無料でその楽しさと性能を体験させ、将来的な有料プランへのアップグレードにつなげるという典型的なフリーミアム戦略です。

総括

この広告は、**「パーソナライズ」「共感」「共有(バイラル)」**という現代のWEBマーケティングの成功法則を見事に押さえた秀逸なクリエイティブです。AIの機能を技術的に説明するのではなく、**ユーザーが主役になれる楽しい「体験」**を提示することで、AIの民主化を一気に加速させ、市場の主導権を盤石にするための極めて戦略的な一手と言えるでしょう。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,885 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731