「ChatGPTと話しているだけで、お買い物が全部終わる」…そんな未来が、もう現実になりつつあります。

「ChatGPTと話しているだけで、お買い物が全部終わる」…そんな未来が、もう現実になりつつあります。

最近、米ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が報じたあるニュースが、業界で大きな話題となっています。それはAIが人間の買物を代行するサービスが始まるということです。そしてこのことが「ChatGPTのようなAIが、小売業界を脅かす存在になるかもしれない」という内容でした。

AIが人間の代わりに買物をする時代が到来

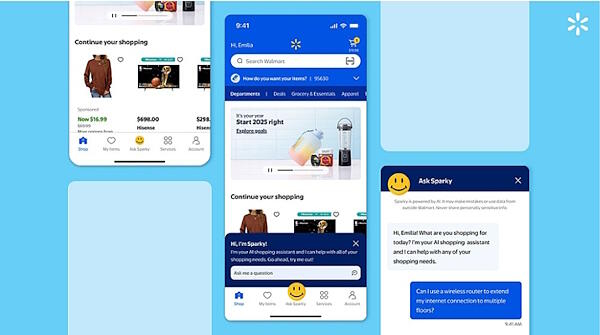

ウォルマートではChatGPTで通販できるようになります

以下の記事では、米国の巨大スーパー「ウォルマート」が、ChatGPTで買い物できるようになることを紹介しています。顧客とのAIチャットを通じてレシピを提案し、そのまま必要な食材の注文を完了できる仕組みです。対象となる顧客数は約2.5億人という規模もすごいです。

これは単に「AIがまた便利になった」という話ではありません。 私たちが日々行っている「お買い物(通販)」のスタイルが、これから根本から変わってしまう可能性を示しています。

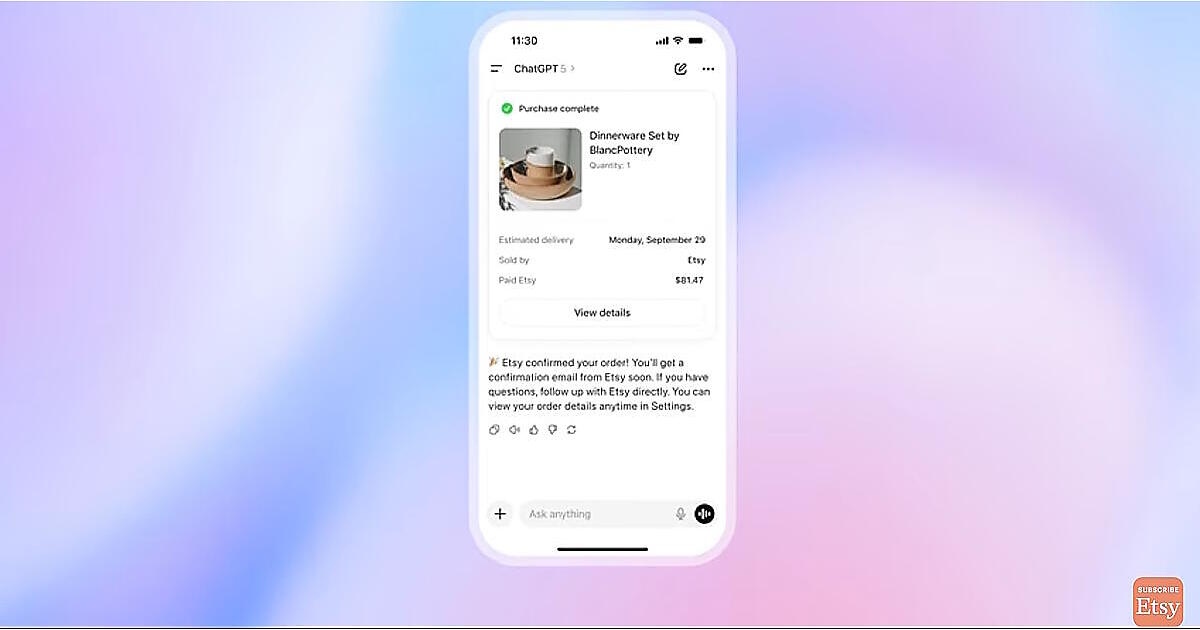

ChatGPTがECを始めるというニュースはこれまでにもありました。

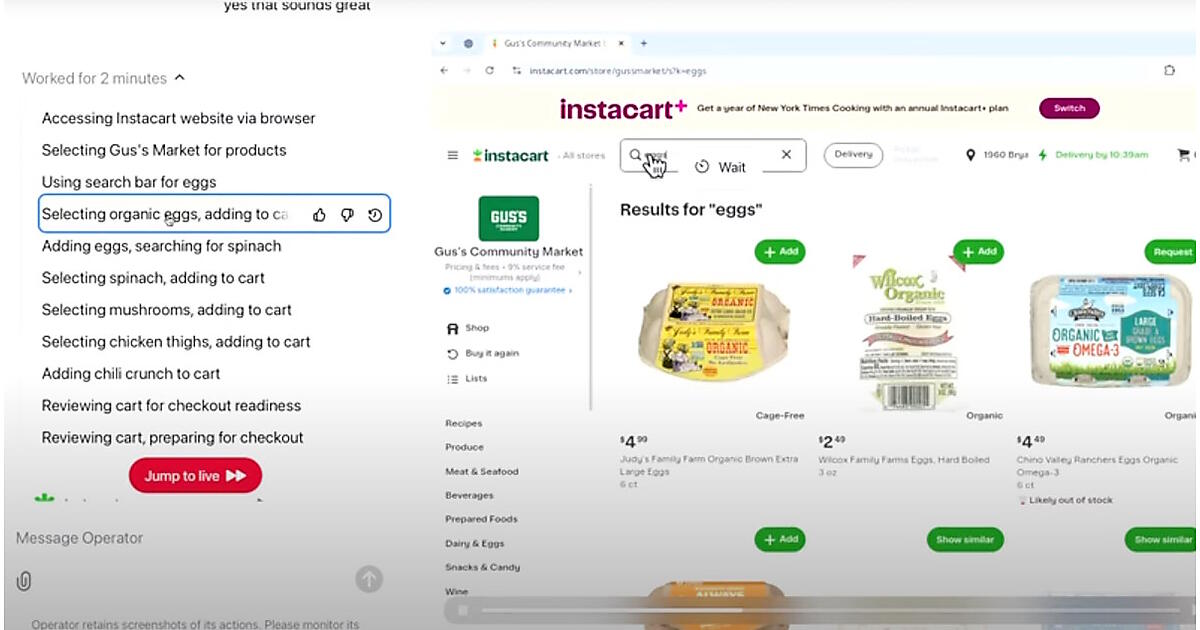

今回のウォルマートのAIエージェントによるECという取り組みは、より具体的で、現実として、AIがEC業界に組み込まれていくことを表しています。この「AIで通販」がどういうことなのか、私たちの生活にどんな変化をもたらすのかを、少し深掘りしてみたいと思います。

「相談相手」から「実行パートナー」へ。AIの役割が変わった

まず、何がそんなに画期的なのでしょうか? それは、AIの役割が「相談」から「実行」へと大きく進化した点にあります。

(これまで)

- あなた: 「今度のキャンプで使う、4人家族用の寝袋を探してるんだけど」

- AI: 「それなら、A社の〇〇や、B社の△△が人気ですよ。機能はこんな違いがあります」

- あなた: 「ふむふむ。じゃあ、A社のにしようかな(と、自分でAmazonや楽天を開いて検索し、注文する)」

これまでのAIチャットは、あくまで「物知りな相談相手」でした。アドバイスはくれても、最後の「買う」ボタンは私たちが自分でECサイトに行って押す必要がありました。

(これから)

- あなた: 「今度のキャンプで使う寝袋、4人家族用で探して。予算は3万円くらい。機能重視で、そのまま注文までお願い」

- AI: 「かしこまりました。ご家族の構成(過去のデータ)とご予算ですと、C社の□□が最適です。防水性も高く評価も良いですよ。こちらで注文手続きを進めますか?」

- あなた: 「それでお願い」

- AI: 「はい、ご注文完了です。木曜日の午前中にお届け予定です」

これからのAIは、私たちの曖昧なリクエストを理解し、過去の購入履歴や好みを踏まえた「あなた専属のコンシェルジュ」のように振る舞い、面倒な注文プロセスをすべて引き受けてくれる「実行パートナー」に変わるのです。これが、今起きている大きな変化です。

AIに「おまかせ」する。私たちの心理はどう変わるか

この便利な変化は、私たちの「心」や「行動」にも少しずつ影響を与えそうです。

AIは「便利な道具(ツール)」から、私たちの「代わりに判断してくれるエージェント(代理人)」へと姿を変えていきます。

私たちは日々、「お昼、何食べよう」「どの服にしよう」「どの商品が一番おトクかな」という無数の小さな決断に、多くの時間とエネルギーを使っています。AIは、この「選ぶ」という手間やストレスから私たちを解放してくれます。

- 「AIが選んだんだから、それでいいや」

- 「私の好みを一番わかってくれてるAIに、もうおまかせしよう」

このように、私たちは「決断」の一部をAIに「委譲(いじょう)」することに慣れていくでしょう。これは非常に快適な体験ですが、同時に「AとBの商品のスペックをじっくり比べて、自分の頭で決める」という機会は減っていくかもしれません。

その結果、「このブランドが好きだから買う」という従来の愛着(ブランドロイヤルティ)よりも、「AIが私に合うと推薦したから買う」という合理的な理由が、買い物の動機として強くなる可能性があります。

これからどうなる? 私たちはAIとどう付き合うか

AIは今後、さらに賢く、自律的になっていきます。私たちが指示する前に、冷蔵庫の在庫やカレンダーの予定を見て「牛乳が切れそうですが、いつもの豆乳と一緒に注文しておきましょうか?」と先回りして提案するようになるでしょう。

このAIエージェントの時代を前に、私たちはどう向き合えばよいでしょうか。

大事なのは、AIに「おまかせ」して思考停止になるのではなく、AIを賢く「使いこなす」という意識を持つことです。

AIは、ある意味であなたの「鏡」です。あなたが何を大切にし、何を良しとするかをAIにしっかり学習させ、「自分好みの賢いパートナー」に育てていく。AIの提案を鵜呑みにするのではなく、最終的な判断は自分で行う。そうすることで、AIは生活を本当に豊かにする「便利な相棒」になってくれるはずです。

【視点を変えて】ビジネスの裏側で起きる「地殻変動」

さて、ここからは視点を変えて、この変化が「お店」や「企業」にどれほど大きな影響を与えるかを見てみましょう。実は、消費者である私たち以上に、大きな変化を迫られているのがこちら側です。

「買い物の入り口」が変わる衝撃

企業にとって最も深刻なのは、私たちが商品に出会う「最初の接点(入り口)」がAIに奪われてしまう可能性があることです。

今、私たちが通販をするときは、

- Googleなどで「寝袋 おすすめ 4人用」と検索する

- Amazonや楽天市場のアプリを開いて探す

- InstagramなどのSNSで良いものを見つける

といった行動が一般的でした。GoogleやAmazonは、いわば「みんなが集まる巨大な広場(プラットフォーム)」だったわけです。

しかし、もし多くの人がGoogleやAmazonを開く前に、日常的に使うAIチャットに「いつもの水、注文しといて」「この服に合う靴、探して」と頼むようになったらどうなるでしょうか。

既存の「広場」には人が来なくなってしまいます。これは、お店にとっては「お客さんが店の前を通ってくれなくなる」のと同じくらい深刻な事態です。

マーケティングルールが激変(SEOからAIOへ)

もう一つの大きな変化は、お店の「アピールの仕方」です。

これまで企業は、「SEO(検索エンジン最適化)」といって、Googleで検索された時に自社サイトが上位に来るよう多大な努力をしてきました。

しかし、AIが「検索結果のリスト」ではなく、「あなたに最適なのはコレです」と最適解だけを推薦するようになれば、従来のSEOは効果が薄くなります。

これからは、いかにAIに「自社の商品こそが最適解だ」と推薦させるかという「AIO(AI Optimization:AI最適化)」とも呼べる、まったく新しい競争が始まります。

企業側は、この流れを止めることはできません。自社サイトで「待つ」のではなく、AIという新しい経済圏に自社の商品情報をいかに「接続」してもらい、AIに「この商品は信頼できる」「このブランドは価値がある」と理解させるかが、今後の生き残りを左右することになります。

AIエージェントのこれから

私たちは今、「お買い物」という日常の行為の主導権が、私たち自身からAIエージェントへと移り変わる、そんな時代の大きな転換点にいます。

これは、単に「通販がラクになる」という小さな変化ではありません。私たちの「選択」のあり方、そしてビジネスの「競争ルール」そのものが変わっていくという大きな変化です。

この新しい現実をいち早く理解し、AIとどう賢く付き合っていくかを考えることが、私たち一人ひとりに求められています。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,876 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731