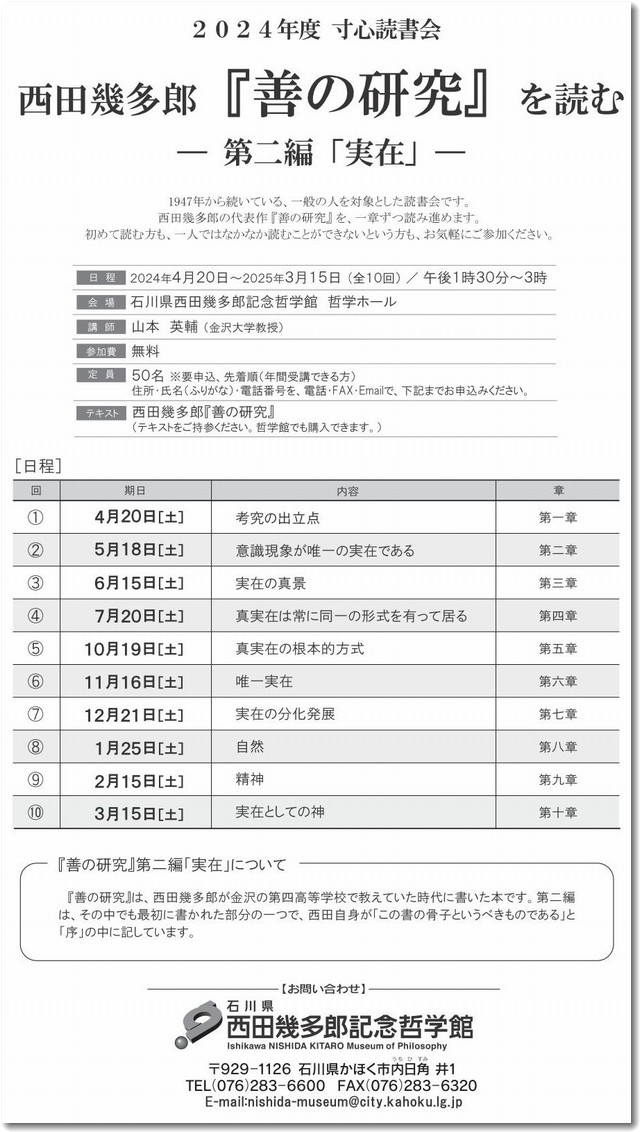

西田幾多郎「善の研究」の読書会がかほく市の西田幾多郎哲学館で開催されています。2024年だけで10回予定されていますが、私は5回めの本日からスタートです。今回は、第二編第5章「真実在の根本的方式」がテーマでした。

西田幾多郎「善の研究」の読書会がかほく市の西田幾多郎哲学館で開催されています。2024年だけで10回予定されていますが、私は5回めの本日からスタートです。今回は、第二編第5章「真実在の根本的方式」がテーマでした。

正直に言うと、内容はかなり難解で、すべてをすっきりと理解できたわけではありません。しかし、この読書会に参加することで、西田幾多郎の哲学にじっくり触れるきっかけができたことが何よりの収穫です。今回はその体験をレポートします。

西田幾多郎の「善の研究」を読む

あいにく雨風が強い天気でした

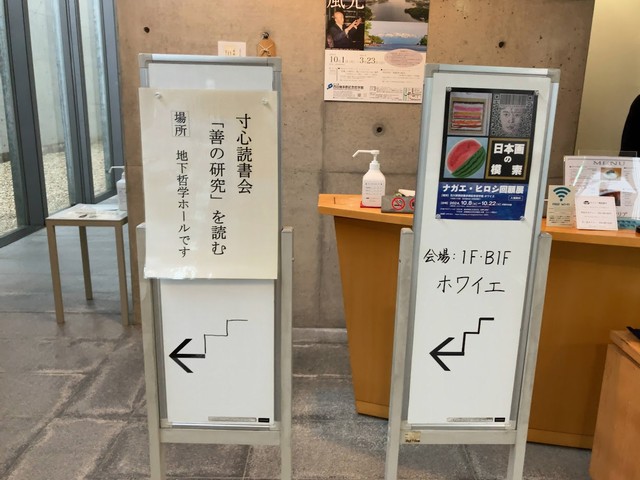

あいにく、雨風が強い日でした。駐車場に自家用車を駐めてから西田幾多郎記念哲学館の玄関まで歩くのですが、かなり風にあおられて遠くに感じました。強い風で傘が何度が裏返りきのこ傘になりました。

本日はナガエヒロシさんという画家の回顧展も同時開催でしたが、あいにくのお天気ということもあり、駐車場はそれほどの混雑を感じませんでした。

読書会の受付を済ませてから、会場となっている地下のホールに向かいました。

第5回は第二編第5章の「真実在の根本的方式」がテーマでした

今回の講座で取り上げられた第五章「真実在の根本的方式」は、西田幾多郎の考え方の中でも特に重要な部分です。西田幾多郎は、私たちが経験するすべての事象が、背後に「統一的な力」を持っていると考えました。つまり、物事は表面上は対立しているように見えますが、実はすべてが統一されたものだという主張です。

講義では、たとえば「弓とリラ琴」を例に取り上げ、逆方向に引っ張り合う力が調和を生むという例を挙げながら、物事の対立が実は統一を生む過程であることが解説されました。ただ、こうした考え方を完全に理解するには、私には少し難しく感じました。

講義形式でじっくり解説、最後は質疑応答も

今回の読書会はディスカッション形式ではなく、講義形式で進められました。講師は金沢大学教授の山本英輔先生です。

この読書会は先生の解説をじっくり聞くスタイルなので、参加者が自由に意見を述べ合う場面はありません。その分、先生の丁寧な解説を聞くことができます。講義の内容が哲学や科学的な概念にも関連しているため、途中で少し混乱することもありました。

最後に設けられた質疑応答では会場から鋭い質問が寄せられました。会場からの質問がすでに哲学的で会場にも先生がいるみたいです。すでに4回開催されていることもあり、初回参加の私とはだいぶ理解の質に差があることがわかりました。

この書籍の内容は一度聞いてすっかり理解できるものではありません。これからも何度か読み返す必要があると感じました。しかし、この読書会に参加したことで、西田幾多郎の書籍を自分でも読んでみたいという気持ちが強まりました。

難しくても、参加する意義を感じる読書会

今回の読書会を通じて感じたのは、たとえ哲学の内容が難解でも、こうした場でじっくりと学ぶことで、少しずつ理解が深まっていくということです。そして、西田幾多郎の哲学を学ぶきっかけを得られたことが、何よりも大きな成果でした。

完全に理解できなくても、こうした機会に触れられることがとても貴重で、次回も参加してみたいと思いました。

もし哲学に興味はあるけれど、難しそうで踏み出せていないという方がいたら、一度このような読書会に参加してみることをおすすめします。少しずつでも、西田哲学に近づけるかもしれません。

次回以降もできるだけ参加するつもりです。

西田幾多郎と『善の研究』とは?

まず、西田幾多郎について少し触れておきましょう。西田幾多郎(1870-1945)は、日本を代表する哲学者で、彼の思想は「西田哲学」とも称されます。

『善の研究』は西田幾多郎の代表作であり、1911年に初めて出版されました。この書籍は、日本の哲学史において非常に重要な位置を占めています。

『善の研究』の概要

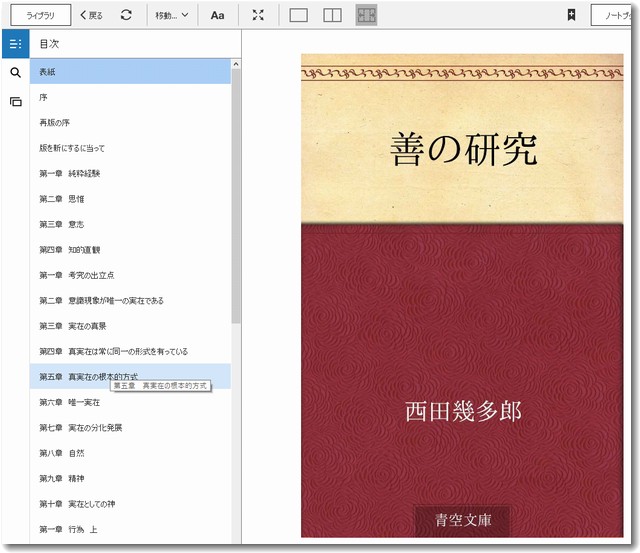

『善の研究』では、西田幾多郎が「純粋経験」という独自の概念を基礎にして、私たちの世界や存在を哲学的に探究しています。純粋経験とは、主観と客観が分かれる前の、まっさらな状態での経験のことを指します。西田は、この純粋経験からすべての認識や実在が成り立つと主張しました。

さらに、西田は「善」を、個人の利害や快楽にとらわれず、普遍的な観点から捉えることが重要であると説いています。彼の思想では、個々の物事は単独ではなく、対立と統一を繰り返しながら一つの全体を形成する存在であり、その全体を深く理解することが「善」であるとされています。この書籍は、哲学的な存在論や倫理学の分野で、現在でも多くの影響を与えています。

第五章 真実在の根本的方式

西田幾多郎.善の研究(pp.63-64).青空文庫.Kindle版.より引用

※今回の読書会のテーマはこの章でした

我々の経験する所の事実は種々あるようであるが、少しく考えて見ると皆同一の実在であって、同一の方式に由って成り立っているのである。今此の如き凡ての実在の根本的方式について話して見よう。

先ず凡ての実在の背後には統一的或者の働きおることを認めねばならぬ。或学者は真に単純であって独立せる要素、たとえば元子論者の元子の如き者が根本的実在であると考えている、しかし此の如き要素は説明のために設けられた抽象的概念であって、事実上に存在することはできぬ。試に想え、今ここに何か一つの元子があるならば、そは必ず何らかの性質または作用をもったものでなければならぬ、全く性質または作用なき者は無と同一である。

しかるに一つの物が働くというのは必ず他の物に対して働くのである、而してこれには必ずこの二つの物を結合して互に相働くを得しめる第三者がなくてはならぬ、たとえば甲の物体の運動が乙に伝わるというには、この両物体の間に力というものがなければならぬ、また性質ということも一の性質が成立するには必ず他に対して成立するのである。

たとえば色が赤のみであったならば赤という色は現われようがない、赤が現われるには赤ならざる色がなければならぬ、而して一の性質が他の性質と比較し区別せらるるには、両性質はその根柢において同一でなければならぬ、全く類を異にしその間に何らの共通なる点をもたぬ者は比較し区別することができぬ。

かくの如く凡て物は対立に由って成立するというならば、その根柢には必ず統一的或者が潜んでいるのである。

この統一的或者が物体現象ではこれを外界に存する物力となし、精神現象ではこれを意識の統一力に帰するのであるが、前にいったように、物体現象といい精神現象というも純粋経験の上においては同一であるから、この二種の統一作用は元来、同一種に属すべきものである。我々の思惟意志の根柢における統一力と宇宙現象の根柢における統一力とは直に同一である、たとえば我々の論理、数学の法則は直に宇宙現象がこれに由りて成立しうる原則である。

実在の成立には、右にいったようにその根柢において統一というものが必要であると共に、相互の反対むしろ矛盾ということが必要である。ヘラクレイトスが争は万物の父といったように、実在は矛盾に由って成立するのである、赤き物は赤からざる色に対し、働く者はこれをうける者に対して成立するのである。この矛盾が消滅すると共に実在も消え失せてしまう。

元来この矛盾と統一とは同一の事柄を両方面より見たものにすぎない、統一があるから矛盾があり、矛盾があるから統一がある。たとえば白と黒とのように凡ての点において共通であって、ただ一点において異なっている者が互に最も反対となる、これに反し徳と三角というように明了の反対なき者はまた明了なる統一もない。最も有力なる実在は種々の矛盾を最も能く調和統一した者である。

統一する者と統一せらるる者とを別々に考えるのは抽象的思惟に由るので、具体的実在にてはこの二つの者を離すことはできない。一本の樹とは枝葉根幹の種々異なりたる作用をなす部分を統一した上に存在するが、樹は単に枝葉根幹の集合ではない、樹全体の統一力が無かったならば枝葉根幹も無意義である。樹はその部分の対立と統一との上に存するのである。

統一力と統一せらるる者と分離した時には実在とならない。たとえば人が石を積みかさねたように、石と人とは別物である、かかる時に石の積みかさねは人工的であって、独立の一実在とはならない。

そこで実在の根本的方式は一なると共に多、多なると共に一、平等の中に差別を具し、差別の中に平等を具するのである。而してこの二方面は離すことのできないものであるから、つまり一つの者の自家発展ということができる。独立自全の真実在はいつでもこの方式を具えている、しからざる者は皆我々の抽象的概念である。

実在は自分にて一の体系をなした者である。我々をして確実なる実在と信ぜしむる者はこの性質に由るのである。これに反し体系を成さぬ事柄はたとえば夢の如くこれを実在とは信ぜぬのである。

右の如く真に一にして多なる実在は自動不息でなければならぬ。静止の状態とは他と対立せぬ独存の状態であって、即ち多を排斥したる一の状態である。しかしこの状態にて実在は成立することはできない。もし統一に由って或一つの状態が成立したとすれば、直にここに他の反対の状態が成立しておらねばならぬ。

一の統一が立てば直にこれを破る不統一が成立する。真実在はかくの如き無限の対立を以て成立するのである。

物理学者は勢力保存などといって実在に極限があるかのようにいっているが、こは説明の便宜上に設けられた仮定であって、かくの如き考は恰も空間に極限があるというと同じく、ただ抽象的に一方のみを見て他方を忘れていたのである。

活きた者は皆無限の対立を含んでいる、即ち無限の変化を生ずる能力をもったものである。精神を活物というのは始終無限の対立を存し、停止する所がない故である。もしこれが一状態に固定して更に他の対立に移る能わざる時は死物である。

実在はこれに対立する者に由って成立するというが、この対立は他より出で来るのではなく、自家の中より生ずるのである。

前にいったように対立の根柢には統一があって、無限の対立は皆自家の内面的性質より必然の結果として発展し来るので、真実在は一つの者の内面的必然より起る自由の発展である。たとえば空間の限定に由って種々の幾何学的形状形状ができ、これらの形は互に相対立して特殊の性質を保っている。

しかし皆別々に対立するのではなくして、空間という一者の必然的性質に由りて結合せられている、即ち空間的性質の無限の発展であるように、我々が自然現象といっている者について見ても、実際の自然現象なる者は前にもいったように個々独立の要素より成るのではなく、また我々の意識現象を離れて存在するのではない。やはり一の統一的作用によりて成立するので、一自然の発展と看做すべきものである。

ヘーゲルは何でも理性的なる者は実在であって、実在は必ず理性的なる者であるといった。この語は種々の反対をうけたにも拘らず、見方に由っては動かすべからざる真理である。宇宙の現象はいかに些細なる者であっても、決して偶然に起り前後に全く何らの関係をもたぬものはない。必ず起るべき理由を具して起るのである。我らはこれを偶然と見るのは単に知識の不足より来るのである。

普通には何か活動の主があって、これより活動が起るものと考えている。しかし直接経験より見れば活動その者が実在である。この主たる物というは抽象的概念である。我々は統一とその内容との対立を互に独立の実在であるかのように思うから斯の如き考を生ずるのである。

真実在の根本的な方式について(要約リライト)

「真実在の根本的方式」の内容をChatGPTを使い、平易な文体に要約してみました。

私たちが日常的に経験する事実にはさまざまなものがあるように見えますが、よく考えると、それらはすべて共通する実在のもとに成り立っています。今回は、この実在の基本的な仕組みについて解説します。

まず、すべての実在の背後には、一つの統一的な働きがあることを認識しなければなりません。ある学者は、物質の最小単位のような、完全に独立した「要素」が根本的な実在であると考えていますが、それは抽象的な概念にすぎず、実際には存在できません。たとえば、もし一つの「元子(げんし)」が存在するとしても、それは何らかの性質や作用を持っていなければならず、そうでなければ「無」と同じです。

また、ある物が「働く」とは、他の物に対して働くということです。この関係には必ず、二つの物をつなぐ第三の存在、たとえば「力」が必要です。同様に、性質も比較対象がなければ存在しません。たとえば、「赤」という色が現れるには、それとは異なる色が必要です。すべてのものは、このように対立によって成り立っており、その根底には必ず統一的な力が存在しているのです。

この統一的な力は、物理現象では外界にある「物力」として、精神現象では「意識の統一力」として働いています。物理現象と精神現象は、純粋な経験の上では同一であり、これらの統一作用もまた同じ性質を持っています。私たちの思考や意志の根底にある統一力と、宇宙の現象の根底にある統一力は、実は同じものなのです。

実在が成り立つには、統一が必要であると同時に、矛盾も必要です。ヘラクレイトスが「争いは万物の父」と言ったように、実在は矛盾を通して成り立ちます。たとえば、赤いものは「赤くないもの」に対してその性質を発揮します。もしこの矛盾が消滅すれば、実在もまた消えてしまうのです。

結論として、実在の根本的な仕組みは、一つでありながら多様であり、多様でありながら一つであるという統合的なものであり、この二つの側面は切り離せないものです。このような自家発展の方式を持つものこそが、真の実在であるといえます。

ヘーゲル弁証法と西田哲学との関係で読む

『善の研究』の「第五章 真実在の根本的方式」は、現代の視点から見ると非常に興味深く、物事の成り立ちや存在のあり方を哲学的に探究する内容となっています。この章では、物事が「対立」と「統一」によって存在することを説明しており、西田幾多郎はここでヘーゲルの弁証法に基づきながらも、独自の視点を加えています。以下、わかりやすく解説していきます。

統一と対立による存在の成り立ち

西田は、私たちが「存在する」と考えるもの(物体や意識など)には、必ず統一される働きと対立する性質が含まれていると主張します。すべての物事はただ「存在する」のではなく、他のものと対立したり、他のものに対して働きかけることで初めて意味を持つというのです。例えば、「赤」という色は、他の色が存在するからこそ「赤」として認識されます。このように、すべての存在は対立関係に基づいており、その根本には「統一するもの」が存在していると考えられます。

ヘーゲルの弁証法について

ヘーゲルの弁証法とは、「正(テーゼ)」「反(アンチテーゼ)」「合(ジンテーゼ)」という3つの段階で発展していく考え方です。簡単に説明すると:

- テーゼ(正):ある一つの立場や考え方が提示されます。

- アンチテーゼ(反):そのテーゼに対する否定的な立場が現れ、対立します。

- ジンテーゼ(合):テーゼとアンチテーゼが統合され、新しい理解や立場が生まれます。

ヘーゲルの考えでは、物事はこのように「対立と統合」を繰り返し、より高次な存在や理解へと発展していきます。これにより、あらゆる概念や現象が究極的に「絶対精神」に至るとされます。

西田の批判と独自の発展

西田は、ヘーゲルのこの考え方を受け入れつつも、論理体系に頼りすぎている点を批判します。西田は、物事が「統一」と「対立」によって成立することには同意しますが、その統一のあり方が一つの体系に固定されず、無限の変化や可能性を持つべきだと主張します。彼は、絶対的な存在(絶対無)をより柔軟に捉え、それが常に新しい対立や変化を生み出す力を持っていると考えます。

対立と統一の関係性

西田は、対立と統一が同時に存在することを強調します。すべての存在は他の存在と対立しながら、同時に根本的な部分で結びついていると考えます。例えば、白と黒が最も強い対立関係にあるように見えますが、その根底には「色」という共通性があり、対立は同時に統一によって支えられているというのです。これは、ヘーゲルの弁証法と共通しており、対立が新しい統合(合一)を生むことを示しています。

活きた実在とは何か

西田は、実在が本当に生きたものとするには、無限の対立や変化を含んでいる必要があると述べます。これに対し、もし実在が静止して変化がなければ、それは「死んだもの」であるとします。つまり、常に変わり続けること、対立が発生し続けることこそが「活きた実在」だと考えられます。ここでの対立は単なる外部の要因ではなく、自己の内面から生じるものであることが重要です。

ヘーゲルと西田の共通点と相違点のまとめ

| 比較項目 | ヘーゲル | 西田幾多郎 |

|---|---|---|

| 基本思想 | 弁証法(正-反-合の発展を通じて絶対精神に至る) | 絶対無を基盤とし、対立と統一によって無限の変化が生じる |

| 対立の捉え方 | 対立は次の発展に至るための必要な過程 | 対立は統一の中で生じ、自己の内面から発生する |

| 統一のあり方 | 絶対精神として体系的に完結する | 絶対無として固定せず、無限の可能性を持つ |

| 活きた実在の条件 | 絶対精神の中で完成する | 常に自己否定や対立を生じさせる動的な状態 |

| 結果としての目標 | 絶対精神という究極的な存在 | 絶対無による純粋経験の探求と無限の発展 |

『善の研究』第五章まとめ

『善の研究』第五章では、西田幾多郎がヘーゲルの弁証法を参考にしつつ、対立と統一の関係性を独自に再解釈しています。彼は、統一と対立が共存し続ける「活きた実在」としての絶対無の概念を提示し、物事の根本的なあり方について深い考察を展開しています。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,886 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731