2025年10月18日(土)、西田幾多郎の「善の研究」寸心読書会(哲学読書会)に行ってきました。会場は西田幾多郎記念哲学館の地下ホールです。

2025年10月18日(土)、西田幾多郎の「善の研究」寸心読書会(哲学読書会)に行ってきました。会場は西田幾多郎記念哲学館の地下ホールです。

今回のテーマは西田幾多郎『善の研究』第三編第五章「倫理学の諸説その一」です。この章は西田哲学としては割とやさしい表現だということを講師の金沢大学・山本英輔教授が説明してくれました。それでも西田節ですからやはり難解です。

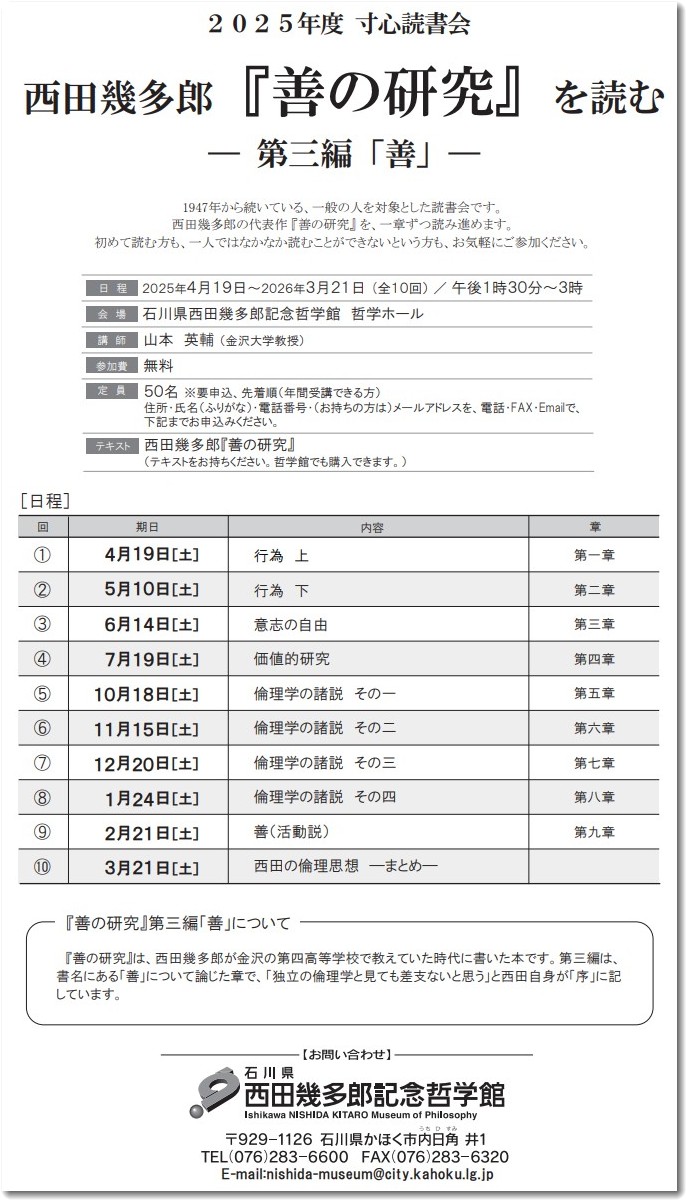

西田幾多郎の「善の研究」を読む

2025年度寸心読書会

この読書会は、講師として金沢大学の山本英輔教授が本文を読みながら解説するというスタイルで進行をしてくれるので初学者にもわかりやすいと評判です。

どんよりとした空模様は石川県らしい秋の空気感を表現しているようです。

今回は「倫理学の諸説」

西田幾多郎『善の研究』第三編第五章「倫理学の諸説」

以下の内容は青空文庫の文章をいくつかの部分にわけて、それぞれに生成AI(今回はGeminiを使いました)で解説を入れたものです。あくまで自分の学習用ですが、ここに備忘録として残しておきます。

第五章 倫理学の諸説 その一

【原文】

已(すで)に価値的研究とは如何なる者なるかを論じたので、これより善とは如何なるものであるかの問題に移ることとしよう。我々は上にいったように我々の行為について価値的判断を下す、この価値的判断の標準は那辺なへんにあるか、如何なる行為が善であって、如何なる行為が悪であるか、これらの倫理学的問題を論じようと思うのである。かかる倫理学の問題は我々に取りて最も大切なる問題である。いかなる人もこの問題を疎外することはできぬ。東洋においてもまた西洋においても、倫理学は最も古き学問の一であって、従って古来倫理学に種々の学説があるから、今先ずこの学における主なる学派の大綱をあげかつこれに批評を加えて、余が執らんとする倫理学説の立脚地を明かにしようと思う。

【解説】

これまでに「価値とは何か」を論じてきたので、ここからは「善とは何か」という問題に移ります。私たちは自分の行いに対して「良い」「悪い」という価値判断を下しますが、その「ものさし(標準)」は一体どこにあるのでしょうか? どのような行いが善で、どのような行いが悪なのでしょうか? こうした倫理学の問題は、誰にとっても非常に大切で、避けて通れない問題です。倫理学は東西問わず古い学問であり、多くの学説があります。そこで、まずは主要な学説の概要を紹介し、それらを検討・批評することを通じて、私(西田)がこれから展開しようとする倫理学説の立場を明らかにしていきたいと思います。

【原文】

古来の倫理学説を大別すると、大体二つに別れる。一つは他律的りんり がくせつというので、善悪の標準を人性以外の権力に置こうとする者と、一つは自律的りんり がくせつといって、この標準を人性の中に求めようとするのである。外になお直覚説ちょっかくせつというのがある、この説の中には色々あって、或者は他律的倫理学説の中に入ることができるが、或者は自律的倫理学説の中に入らねばならぬものである。今先ず直覚説より始めて順次他に及ぼうと思う。

【解説】

昔からの倫理学説は、大きく二つに分けられます。

- 他律的倫理学説:善悪の基準を、人間の本性(人性)の外側にある権力(例:神の命令、法律など)に置く考え方。

- 自律的倫理学説:善悪の基準を、人間の本性(人性)の内側に求める考え方。

この他に「直覚説」というものもあります。これは「善悪は直感でわかる」という説ですが、その内容によって他律説に分類できるものもあれば、自律説に分類できるものもあります。まずは、この直覚説から検討を始め、順に他の学説も見ていきましょう。

【原文】

この学説の中には種々あるが、その綱領とする所は我々の行為を律すべき道徳の法則は直覚的に明あきらかなる者であって、他に理由があるのではない、如何なる行為が善であり、如何なる行為が悪であるかは、火は熱にして、水は冷なるを知るが如く、直覚的に知ることができる、行為の善悪は行為その者の性質であって、説明すべき者でないというのである。なるほど我々の日常の経験について考えて見ると、行為の善悪を判断するのは、かれこれ理由を考えるのではなく、大抵直覚的に判断するのである。いわゆる良心なる者があって、恰も眼が物の美醜を判ずるが如く、直ただちに行為の善悪を判ずることができるのである。直覚説はこの事実を根拠とした者で、最も事実に近い学説である。しかのみならず、行為の善悪は理由の説明を許さぬというのは、道徳の威厳を保つ上において頗すこぶる有効である。

【解説】

直覚説にも色々ありますが、その中心的な主張は、「道徳法則は理屈抜きに(直覚的に)明らかだ」というものです。どんな行いが善で悪かは、「火は熱い」「水は冷たい」とわかるのと同じように、直感でわかるのであり、それ以上説明できるものではない、というのです。

確かに、日常の経験でも、善悪の判断は理屈をこねるより直覚的に行われることが多いです。いわゆる「良心」が、目で美しいか醜いかを見分けるように、すぐさま善悪を判断します。直覚説はこの事実を根拠にしており、現実の感覚に近い学説と言えます。さらに、「善悪に理屈はない」という態度は、道徳の厳かな権威を保つ上でも有効です。

【原文】

直覚説は簡単であって実践上有効なるにも拘らず、これを倫理学説として如何ほどの価値があるであろうか。直覚説において直覚的に明であるというのは、人性の究竟くっきょう的目的という如きものではなくて、行為の法則である。勿論直覚説の中にも、凡すべての行為の善悪が個々の場合において直覚的に明であるというのと、個々の道徳的判断を総括する根本的道徳法が直覚的に明瞭であるというのと二つあるが、いずれにしても或直接自明なる行為の法則があるというのが直覚説の生命である。しかし我々が日常行為について下す所の道徳的判断、即ちいわゆる良心の命令という如き者の中に、果して直覚論者のいう如き直接自明で、従って正確で矛盾のない道徳法なる者を見出しうるであろうか。

【解説】

直覚説はシンプルで実生活では役立ちそうですが、学問(倫理学説)としての価値はどうでしょうか。直覚説が「直覚的に明らかだ」と言うのは、人生の究極目的のようなものではなく、具体的な「行為の法則」です。(※直覚説には、①個々の行為の善悪が直覚でわかるという立場と、②道徳全体の根本法則が直覚でわかるという立場がありますが、どちらも「直接的で明らかな(自明な)法則がある」というのが核心です。)

しかし、私たちが日常下している道徳判断、つまり「良心の命令」の中に、直覚説が言うような「直接的で、自明で、正確で、矛盾のない」道徳法則が本当にあるのでしょうか?

【原文】

先ず個々の場合について見るに、決してかくの如き明確なる判断のないことは明である。我々は個々の場合において善悪の判断に迷うこともあり、今は是ぜと考えることも後には非と考えることもあり、また同一の場合でも、人に由りて大に善悪の判断を異にすることもある。個々の場合において明確なる道徳的判断があるなどとは少しく反省的精神を有する者の到底考えることができないことである。然らば一般の場合においては如何いかん、果して論者のいう如き自明の原則なる者があるであろうか。第一にいわゆる直覚論者が自明の原則として掲げている所の者が人に由りて異なり決して常に一致することなきことが、一般に認めらるべき程の自明の原則なる者がないことを証明している。しかのみならず、世人が[#「世人が」は底本では「世事が」]自明の義務として承認しているものの中より、一もかかる原則を見出すことはできぬ。

【解説】

まず、個々の具体的なケースで見てみると、そんな明確な判断(直覚)はありません。私たちは善悪に迷うこともありますし、以前は正しいと思ったことを後で間違いだと思うこともあります。同じ状況でも、人によって善悪の判断が異なることもあります。少し深く考えれば、個々の場面で常に明確な判断が下せるわけではないことは明らかです。

では、一般的な原則についてはどうでしょうか? 直覚説が言うような「自明の原則」はあるでしょうか。

第一に、直覚論者が「これこそ自明の原則だ」と主張する内容が、人によってバラバラで一致しません。このこと自体が、誰もが認めるような「自明の原則」などないことの証明になっています。

それだけでなく、世間の人々が「当たり前の義務」として認めているものの中にも、そのような絶対的な原則は見当たりません。

【原文】

忠孝という如きことは固より当然の義務であるが、その間には種々衝突もあり、変遷もあり、さていかにするのが真の忠孝であるか、決して明瞭ではない。また智勇仁義の意義について考えて見ても、いかなる智いかなる勇が真の智勇であるか、凡ての智勇が善とはいわれない、智勇がかえって悪の為に用いられることもある。仁と義とはその内で最も自明の原則に近いのであるが、仁はいつ如何なる場合においても、絶対的に善であるとはいわれない、不当の仁はかえって悪結果を生ずることもある。また正義といっても如何なる者が真の正義であるか、決して自明とはいわれない、たとえば人を待遇するにしても、如何にするのが正当であるか、単に各人の平等ということが正義でもない、かえって各人の価値に由るが正義である。然るにもし各人の価値に由るとするならば、これを定むる者は何であるか。要するに我々は我々の道徳的判断において、一も直覚論者のいう如き自明の原則をもっておらぬ。時に自明の原則と思われるものは、何らの内容なき単に同意義なる語を繰返せる命題にすぎないのである。

【解説】

例えば「忠(君主への忠義)」や「孝(親への孝行)」は当然の義務とされますが、時には忠と孝が対立することもあり(衝突)、時代によってそのあり方も変わり(変遷)、何が本当の忠孝なのかは、決して明確ではありません。

「智・勇・仁・義」といった徳についても同様です。どんな「智」や「勇」が本当の徳なのか? すべての智勇が善とは言えず、悪のために使われることもあります。「仁(思いやり)」や「義(正しさ)」は比較的原則に近いですが、「仁」も常に絶対的に善とは言えず、不適切な情けが悪結果を生むこともあります。「正義」にしても、何が真の正義かは自明ではありません。例えば、人を待遇する際、単に平等に扱うことが正義とは限らず、むしろ各人の価値(能力や功績)に応じた扱いが正義だとも言えます。しかし、もし価値によるとすれば、その「価値」を決める基準は一体何なのでしょうか?

要するに、私たちの道徳判断には、直覚説が主張するような「自明の原則」は一つも見当たりません。もし「自明の原則」のように思えるものがあるとしても、それは「善は善である」と言うような、**内容のない同語反復(トートロジー)**に過ぎないのです。

【原文】

右に論じた如く、直覚説はその主張する如き、善悪の直覚を証明することができないとすれば、学説としては甚だ価値少きものであるが、今仮にかかる直覚があるものとして、これに由りて与えられたる法則に従うのが善であるとしたならば、直覚説は如何なる倫理学説となるであろうかを考えて見よう。純粋に直覚といえば、論者のいう如く理性に由りて説明することができない、また苦楽の感情、好悪の欲求に関係のない、全く直接にして無意義の意識といわねばならぬ。もしかくの如き直覚に従うのが善であるとすれば、善とは我々に取りて無意義の者であって、我々が善に従うのは単に盲従である、即ち道徳の法則は人性に対して外より与えられたる抑圧となり、直覚説は他律的りんり がくと同一とならねばならぬ。

【解説】

このように、直覚説は「善悪の直覚」の存在を証明できず、学説としては価値が低いです。しかし、仮にそのような直覚が存在し、その法則に従うことが「善」だとしたら、直覚説はどのような倫理学になるでしょうか。

「純粋な直覚」とは、理屈(理性)で説明できず、快・不快の感情や好き・嫌いの欲求とも関係ない、全く直接的で「意味のない」意識であるはずです。もし、このような「意味のない直覚」に従うことが善だとするなら、「善」は私たちにとって無意味なものとなり、私たちが善に従うのは単なる盲従に過ぎません。つまり、道徳法則は人間の本性(人性)とは無関係に外から与えられた抑圧となり、直覚説は結局「他律的倫理学」と同じになってしまいます。

【原文】

然るに多くの直覚論者は右の如き意味における直覚を主張しておらぬ。或者は直覚を理性と同一視している、即ち道徳の根本的法則が理性に由りて自明なる者と考えている。しかしかくいえば善とは理に従う事であって、善悪の区別は直覚に由って明なるのではなく、理に由りて説明しうることとなる。また或直覚論者は直覚と直接の快不快、または好悪ということを同一視している。しかしかく考えれば善は一種の快楽または満足を与うるが故に善であるので、即ち善悪の標準は快楽または満足の大小ということに移って来る。かくの如く直覚なる語の意味に由りて、直覚説は他の種々なる倫理学説と接近する。勿論純粋なる直覚説といえば、全く無意義の直覚を意味するのでなければならぬのであるが、斯かくの如き倫理学説は他律的倫理学と同じく、何故に我々は善に従わねばならぬかを説明することはできぬ。道徳の本は全く偶然にして無意味の者となる。元来我々が実際に道徳的直覚といっている者の中には種々の原理を含んでいるのである。その中全く他の権威より来る他律的の者もあれば、理性より来れる者また感情および欲求より来れる者をも含んでいる。これいわゆる自明の原則なる者が種々の矛盾衝突に陥る所以ゆえんである。かかる混雑せる原理を以て学説を設立する能わざることは明である。

【解説】

しかし、実際の直覚論者の多くは、先ほど述べたような「純粋な(=無意味な)直覚」を主張しているわけではありません。

- ある人(合理説的な直覚論者)は、「直覚」を「理性」と同じものと見なし、道徳法則は理性によって自明だと考えます。しかし、そうであれば、「善」とは「理に従うこと」であり、善悪の区別は直覚ではなく理性によって説明可能だということになります(これは後述の「合理説」に近くなります)。

またある人(快楽説的な直覚論者)は、「直覚」を「快・不快」や「好き・嫌い」といった感情と同じものと見なします。しかし、そうであれば、「善」とは快楽や満足を与えるから善なのであり、善悪の基準は快楽や満足の大きさで決まることになります(これは後述の「快楽説」に近くなります)。

このように、「直覚」という言葉の解釈次第で、直覚説は他の倫理学説に近づいていきます。

もちろん、「純粋な直覚説」というなら、全く無意味な直覚を指すはずですが、そのような学説は(次に述べる)他律的倫理学と同様に、「なぜ善に従わなければならないのか」を説明できません。道徳の根拠が全く偶然で無意味なものになってしまいます。

そもそも、私たちが普段「道徳的直覚(良心)」と呼んでいるものの中には、様々な原理がごちゃ混ぜになっています。外部の権威から来る他律的なものもあれば、理性から来るもの、感情や欲求から来るものも含まれています。これこそが、「自明の原則」とされるものが互いに矛盾したり衝突したりする理由です。このように混乱した原理を土台にして、しっかりとした学説を打ち立てることなどできないのは明らかです。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,874 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731