週末の10月11日(土)と12日(日)の二日間、石川県かほく市にある「石川県西田幾多郎記念哲学館」で開催された哲学講座に参加してきました。昨年から定期的に参加している講座で、私にとって、日常のビジネスの思考から少し離れ、物事の本質について深く考える貴重な時間となっています。

週末の10月11日(土)と12日(日)の二日間、石川県かほく市にある「石川県西田幾多郎記念哲学館」で開催された哲学講座に参加してきました。昨年から定期的に参加している講座で、私にとって、日常のビジネスの思考から少し離れ、物事の本質について深く考える貴重な時間となっています。

私は経営コンサルタントという仕事柄、「ロジカルシンキング」や「マーケティング理論」など、すぐに役立つ実践的な知識を追い求めることが多い毎日です。しかし、それだけでは何か大切なものを見失ってしまうのではないか、という感覚も常に持っています。

変化の激しい現代において、既存のフレームワークだけでは解決できない問題に直面したとき、本当に必要になるのは、表面的なノウハウではなく、物事を根本から問い直す「思考の体力」ではないでしょうか。哲学は、まさにその「思考の体力」を鍛えるための、最高のトレーニングだと私は考えています。

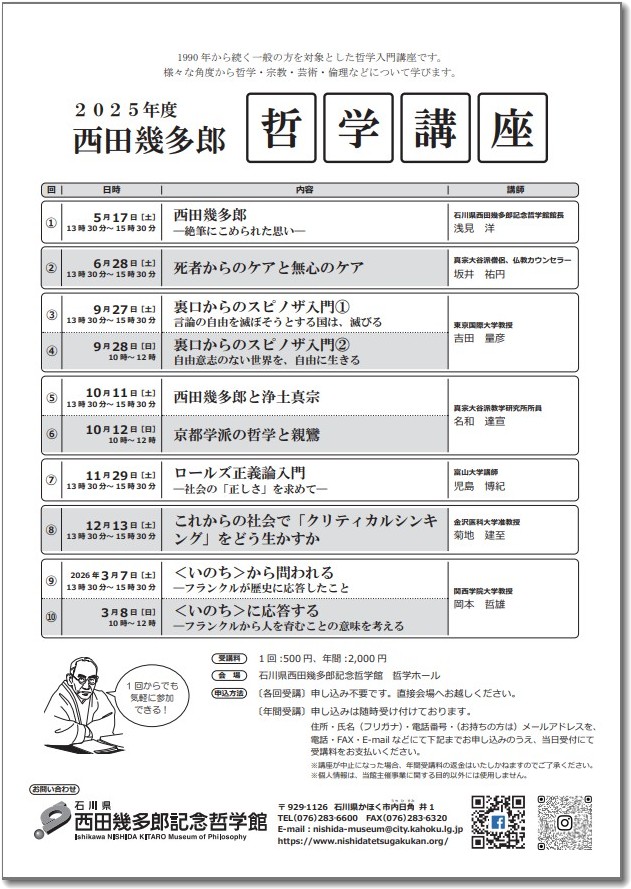

西田幾多郎記念哲学館の哲学講座

2025年度の哲学講座

難解な西田哲学と浄土真宗の思想が交差する場所へ

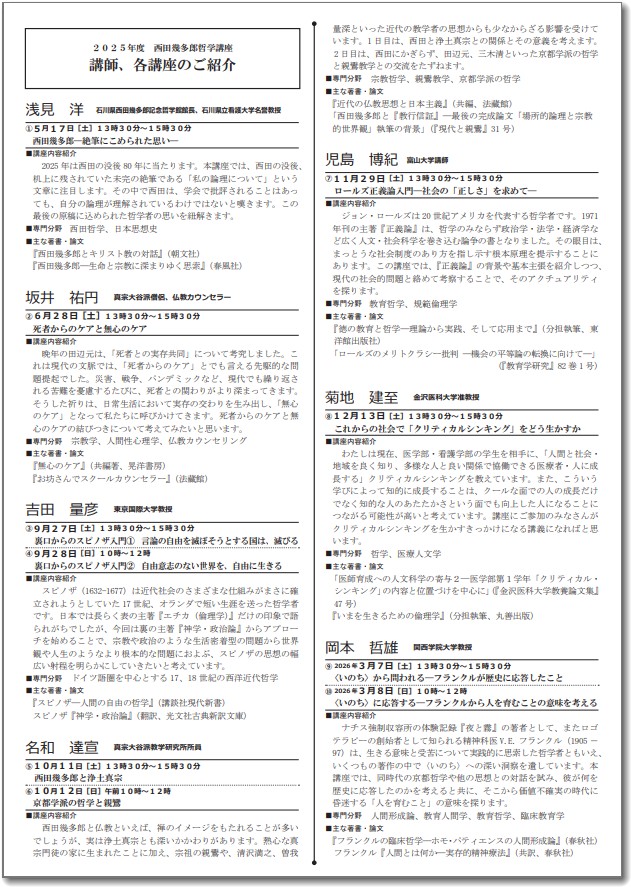

今回参加したのは、第5回、第6回となる西田幾多郎哲学講座です。講師には真宗大谷派教学研究所の名和達宣氏をお招きし、非常に興味深いテーマが設定されていました。

一日目は、西田幾多郎の最後の論文である「場所的論理と宗教的世界観」が、浄土真宗の思想からどのような影響を受けたのかを紐解く講義でした。西田哲学はその難解さで知られていますが、その思想の根源に、私たちの身近にある仏教、特に浄土真宗の考え方がどのように関わっているのかを探るという内容は、知的好奇心を大いに刺激されるものでした。

二日目は、近代日本の宗教思想家である曽我量深(そが りょうじん)の思想が、田辺元や西谷啓治といった他の哲学者たちに、どのように「波紋」のように広がっていったのかを解説してくださいました。一人の思想が時代を超えて影響を与え、新たな思想を生み出していくダイナミズムを感じることができました。

正直な感想、それは「ほとんど、わからない」

さて、二日間の講座に参加しての私の正直な感想を述べたいと思います。

それは、「ほとんど、わかりませんでした」ということです。

もちろん、講師の名和先生の解説は非常に明快で、専門的な内容を私たち素人にも理解できるように、丁寧にかみ砕いてお話ししてくださいました。しかし、扱われる概念そのものが非常に抽象的で、言葉の定義一つひとつを理解するだけでも大変です。

もともと、西田幾多郎哲学の「絶対無」「場所的論理」「絶対矛盾的自己同一」はとても難解です。さらに今回は、親鸞の「教行信証(きょうぎょうしんしょう)」、「三願転入(さんがんてんにゅう)」、「歎異抄(たんにしょう)」という宗教的なことと、あいまって理解を進めていくというのはなかなかの苦行でした。

こうした難解なキーワードが登場するたびに、私の頭の中は疑問符でいっぱいになりました。

愚禿親鸞(ぐとくしんらん)は西田幾多郎の短編作品

青空文庫に「愚禿親鸞」という西田幾多郎が書いた短編作品が公開されています。

今回の講座ではこの書籍の中から以下の部分を引用して解説されていました。

何人であっても赤裸々たる自己の本体に立ち返り、一たび懸崖けんがいに手を撒さっして絶後に蘇った者でなければこれを知ることはできぬ、即ち深く愚禿の愚禿たる所以ゆえんを味い得たもののみこれを知ることができるのである。上人の愚禿はかくの如き意味の愚禿ではなかろうか。他力といわず、自力といわず、一切の宗教はこの愚禿の二字を味うに外ならぬのである。

懸崖けんがいに手を撒さっして

さて、「懸崖けんがいに手を撒さっす」とは、どんな意味なのでしょうか?

「懸崖」とは、切り立った崖のこと。崖にぶら下がっている人が、唯一の頼りであるその手を「撒す」、つまり「放す」という、非常に衝撃的なイメージです。

崖にぶら下がっている状態は、自分の力(自力)でなんとかしようと必死にもがいている姿と言えます。私たちは問題に直面したとき、自分の知識や経験、努力で解決しようとします。しかし、どうしても乗り越えられない壁にぶつかることがあります。その壁の前で、「もう自分の力ではどうにもならない」と観念し、すべてを天に任せる。これこそが「崖から手を放す」ということです。

それは、自分の知恵や努力といった「自力」を完全に放棄する瞬間です。人間的な尺度での「生きること」を一度あきらめる、いわば「自我の死」を意味します。

絶後に蘇った

そして、「絶後に蘇る」とは、その自我が死んだ後に、まったく新しい生命観、世界観に生まれ変わることを指します。自分の力で生きることをやめたとき、初めて自分を超えた大きな力(他力)によって「生かされている」という事実に気づく。自分の計らいを捨てたところに、思いもよらなかった新しい道が開ける。西田幾多郎は、この劇的な転換こそが宗教的な回心の瞬間だと捉えているのでしょうか。

この「崖から手を放す」という経験を通して初めて、親鸞が自らを称した「愚禿(ぐとく)」という言葉の本当の意味がわかると西田は言います。

愚禿(ぐどく)とは

「愚禿」とは、「私は愚かな坊主です」と謙遜している言葉のようです。しかしこの本当の意味は「自分の賢さや正しさによっては、決して救われることはない。自分はどこまでも愚かである」という徹底的な自己認識の表明でしょう。

自分の愚かさを心の底から知った者だけが、自分の力を頼ることをやめ、崖から手を放すことができます。そして、手を放した者だけが、阿弥陀の救いのような「絶対的な他力」に身を委ねることができる。この一連のプロセスを深く体験することこそが、「愚禿の二字を味わう」ということなのです。

この一連の流れは「三願転入」に通じるということでしょうか…

講義中は必死になって先生の言葉に集中するのですが、少し気を抜くと、あっという間に議論の迷子になってしまいます。二日間、集中力を維持して講義に臨みましたが、終わった後に残ったのは、爽快な達成感というよりも、むしろ「自分は何も理解できていなかったのではないか」という、ある種の諦念の感でした。

「わからない」から始まる思考のトレーニング

しかし、不思議なことに、この「わからない」という感覚が、私にとっては非常に価値のあるものだと感じています。

私たちはビジネスの世界で、常に「答え」を求められます。クライアントの課題に対する解決策、売上を上げるための具体的な方法など、明確でわかりやすい「正解」を出すことが仕事です。もちろん、それはプロとして当然のことです。

一方で、その「答え探し」に慣れすぎてしまうと、すぐに理解できないもの、答えが一つではないものに直面したとき、思考が停止してしまいがちです。わからないものを「わからないまま」にしておくことに耐えられず、早急に単純な結論に飛びついてしまう危険性すらあります。

哲学の講座は、そうした「答えを急ぐ思考」から私たちを解放してくれます。

「わからない」という事実を正面から受け止め、なぜわからないのか、どこがわからないのかを自分自身に問いかける。そのプロセス自体が、凝り固まった頭をほぐし、思考の柔軟性を取り戻すための素晴らしい訓練になるのです。それはまるで、普段使わない頭の筋肉を鍛える、知的な筋力トレーニングのようです。

AIが瞬時に「正解らしきもの」を提示してくれるようになった今だからこそ、私たち人間には、こうした「すぐに答えが出ない問い」と向き合い続ける力、いわば「思考の持久力」がますます求められるのではないでしょうか。

熱のこもった質疑応答と「対話の場」の価値

今回の講座で特に印象的だったのが、参加者の皆さんとの質疑応答の時間でした。年齢も職業もさまざまな方々が、それぞれの視点から鋭い質問を投げかけ、それに対して講師の名和先生が真摯に答えていく。そのやり取りは非常に熱のこもったもので、まさに「哲学対話」と呼ぶにふさわしい空間でした。

他の方の質問を聞くことで、「ああ、そういう捉え方もあるのか」と新たな視点に気づかされたり、自分がわからなかった点が少しクリアになったりします。一人で書物を読むだけでは得られない、こうした「対話の場」に身を置くことの価値を改めて感じました。

ビジネスのヒントは、意外な場所にある

二日間の哲学講座を終えて、西田哲学の理解はまだまだぜんぜん…という感想を持ちました。しかし、「わからないこと」と向き合うという、非常に贅沢で知的な時間を過ごすことができました。

一見すると、哲学は私たちのビジネスから最も遠い場所にある学問のように思えるかもしれません。しかし、物事の本質を問い、常識を疑い、多様な視点から世界を捉え直そうとする哲学的な思考は、新しい事業のアイデアを生み出したり、複雑な経営課題を解決したりするための、強力な武器になり得ると私は確信しています。

これからも、こうした専門分野以外の学びの機会を大切にし、思考の幅と奥行きを広げていきたいと考えています。

皆さんも、もし機会があれば、石川県西田幾多郎記念哲学館を訪れてみてはいかがでしょうか。美しい建築空間の中で、静かに思索にふける時間は、きっと日々の喧騒を忘れさせ、新たなインスピレーションを与えてくれるはずです。

なぜ哲学を学ぶのか?―AI時代に必須の「問いを立てるチカラ」

問いを立てるチカラ

今回の哲学講座に関する一連の記事を書いてきましたが、最後に、私がなぜビジネスから一見遠い存在に見える哲学、それも特に難解とされる西田哲学に触れ続けているのか、その理由をもう少し掘り下げてみたいと思います。それは、これからのAI時代に、私たち経営コンサルタント、いや、すべてのビジネスパーソンにとって必須となるであろう、ある能力を鍛えるためです。

その能力とは、「問いを立てるチカラ」です。

AIが「答え」を出す時代、人間の価値は「問い」にある

近年、生成AIの進化は目覚ましく、多くのビジネスシーンでその活用が始まっています。市場データを分析させれば精度の高い予測を提示してくれますし、事業計画の草案を依頼すれば、もっともらしいフレームワークに沿った文章を数分で作成してくれます。AIは、私たちが求める「答え」を、驚くべき速さと正確さで提供してくれる、非常に強力なツールです。

しかし、ここで一つ、非常に重要な問題が浮かび上がります。それは、「そもそも、何を問うべきなのか?」ということです。

AIは与えられた問いに対して最適な答えを出すことは得意ですが、AI自身が「私たちのビジネスにとって、今、本当に問うべき最も重要な課題は何か?」を発見し、定義することはできません。それは人間にしかできない、極めて創造的な営みです。

「売上を上げる方法は?」と聞けば、AIは一般的なマーケティング手法をリストアップしてくれるでしょう。しかし、「そもそも、なぜ私たちの顧客は、他の選択肢ではなく、私たちの商品を選んでくれているのだろうか?」「私たちのビジネスが、社会に対して提供している本当の価値とは何だろうか?」といった、より本質的で、事業の根幹を揺さぶるような深い問いは、私たち人間が自らの頭で考え、立てなければならないのです。

AI時代にビジネスの舵取りをしていく経営者や、それを支援するコンサルタントにとって、陳腐な問いしか立てられなければ、AIから得られる答えもまた陳腐なものになってしまいます。逆に、鋭く、本質的な問いを立てることができれば、AIという強力な相棒と共に、これまで誰も見つけられなかった革新的な答えにたどり着くことができるでしょう。

「わからない」と向き合うことが、「問い」を生む訓練になる

この「問いを立てるチカラ」を鍛える上で、西田哲学のような難解な学問に触れることは、非常に有効なトレーニングになると私は考えています。

講座に参加して私が感じた、「ほとんど、わからない」「難しい」という感覚。それは、既存の知識や思考のフレームワークが通用しない、未知の領域に足を踏み入れた証拠です。

すぐに理解できない概念に直面したとき、私たちの頭はフル回転を始めます。 「この『場所的論理』とは、一体どういう意味なのだろう?」 「なぜ西田は、『絶対無』という言葉を使ったのだろう?」 「『懸崖に手を撒す』という比喩は、ビジネスにおけるどの状況に近いだろうか?」

このように、「わからない」という状態は、無数の「問い」を私たちの中に生み出します。そして、その問いと格闘し、自分なりの仮説を立てていくプロセスこそが、「問いを立てるチカラ」そのものを鍛え上げてくれるのです。

それは、答えがすぐに見つかる快適な知的作業ではありません。むしろ、五里霧中の暗闇を手探りで進むような、苦しく、もどかしい時間です。しかし、その「わからなさ」と向き合い続ける思考の持久力こそが、複雑で正解のない現代の経営課題に立ち向かう上で、最も重要な能力なのではないでしょうか。

AIが答えを出す役割を担ってくれるからこそ、私たち人間の役割は、より深く、より本質的な「問い」を探求することへとシフトしていく。その意味で、西田哲学の深淵に触れ、その「わからなさ」に身を浸す時間は、私にとって最高の知的トレーニングであり、未来のコンサルティングに向けた最も重要な自己投資だと感じています。

これからも、こうした一見すると非効率に見えるような学びを大切にしながら、皆さまのビジネスに貢献できる、本質的な問いを立てられる人間でありたいと考えています。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,861 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731