JR鳴門駅は四国・徳島県で最北端の終着駅です。GW(大型連休)に鳴門市の鳴門駅近くのホテルに泊まる機会がありましたので、朝の始発列車時間(6時32分発)に間に合うよう鳴門駅に行ってみました。

JR鳴門駅は四国・徳島県で最北端の終着駅です。GW(大型連休)に鳴門市の鳴門駅近くのホテルに泊まる機会がありましたので、朝の始発列車時間(6時32分発)に間に合うよう鳴門駅に行ってみました。

これは行ってみてよかったです。鳴門駅は、なんともいい感じの不思議な魅力満載の駅だということがわかりましたのでその様子をレポートします。

JR鳴門駅の魅力

初めての鳴門駅で感じた、ちょっと不思議で魅力的な「終着駅」

四国・徳島県にあるJR四国の「鳴門駅」。初めて降り立ったその瞬間から、どこか懐かしくて、でも「おや?」と思わせる小さな驚きがあちこちにあって、鉄道好きでもそうでなくてもワクワクしてしまう駅でした。

今回は、鳴門駅の現地写真とともに、その特徴や魅力をご紹介します!

鳴門駅は「終着駅」。でも、ちょっと他と違う?

駅のホームの一番奥、列車の先が“行き止まり”になっている場所を「終端部」と言いますが、まさにこの写真のように、ここが鳴門線の終点です。つまり、これ以上線路は続いていません。

でも「終着駅」という響きから連想されるような、大きなロータリーや人の賑わいがあるタイプではなく、こぢんまりとした落ち着いた雰囲気。地方のローカル線らしい静けさが漂っています。

駅の中に踏切がある!?意外な構造にびっくり

なんとこの駅、ホームと駅舎を結ぶ通路に“踏切”があります。改札を出てすぐ踏切を渡るという、不思議な構造。ふつうは駅構内に踏切があるなんて珍しいですよね。

駅の入口から入り徳島駅方面に行くときはこの踏切をわたります。駅にいながら踏切体験ができてしまうのが鳴門駅のユニークさのひとつ。

ディーゼル列車が走る非電化区間

もうひとつの特徴は、「非電化区間」であること。つまり、電気を使った電車ではなく、ディーゼルエンジンで走る列車が来るのです。電線が頭上にない線路も、どこかスッキリしていて、空の広がりを感じられます。

車両の音やにおいも、都会の電車とはまた違って、旅情たっぷりの雰囲気です。

コンパクトであたたかみのある駅舎

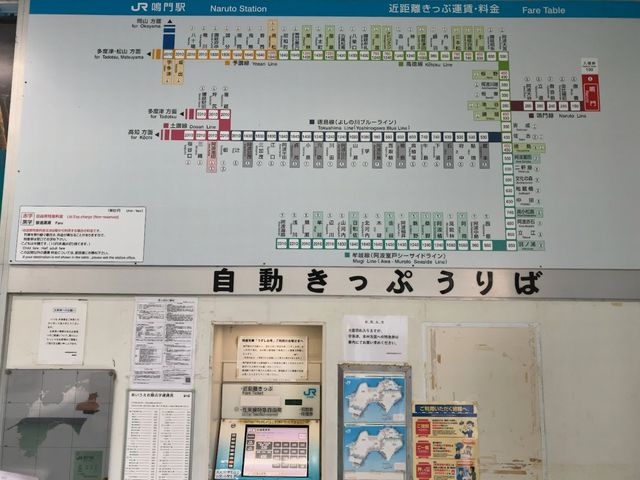

駅舎自体はとてもシンプル。待合室はとても小さくて座席も数席しかありません。改札には駅員さんがいなくて、Suicaなどの交通系カードが使えません。

鳴門駅から徳島駅までは430円です。切符の自販機でもSuicaは使えませんがクレジットカードは使えるようです。

すべて徳島駅行き

鳴門駅から徳島方面への電車(JR鳴門線・徳島行き)は、平日・土休日ともに1日16本運行されています。朝6時32分発の始発から、21時00分発まで、ほぼ毎時0分発で1時間に1本のペースで運行されています。

主な発車時刻は以下の通りです(2025年5月時点)

6:32(徳島経由桑野行き)

7:32(徳島行き)

8:14

9:08

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

発着時間がほぼ00分なので時刻表がなくても覚えやすいですね。

鳴門駅は、観光の出発点でもある

鳴門といえば「鳴門の渦潮」や大塚国際美術館など、観光地としても有名。鳴門駅からバスなどでアクセスできるので、観光のスタート地点として利用する人も多いそうです。

鳴門駅前はバスターミナルで、なんと足湯もあります

鳴門駅の前にはバスターミナルがあります。バスの本数のほうがJR列車本数よりも多かったです。また、バスターミナルの横に足湯のコーナーがあるのもよいですね。

ワシントンヤシは南国情緒を醸し出してくれます

鳴門駅の線路沿いには「ワシントンヤシ」がありました。南国風情がありますね。

ちなみに、四国の駅舎にはワシントンヤシを植えているところが多数あるようです。その意味では、鳴門駅にだけワシントンヤシがあるというわけではありません。

ただし、鳴門駅だけで四国の駅として、いろんな情緒を感じさせてくれるワンストップ感があります。

まとめ:小さな駅に詰まった“大きな個性”

鳴門駅は、たしかに「終着駅」ですが、それだけじゃない!

踏切のある構造、ディーゼル列車の旅情、そして何よりそのコンパクトなあたたかさ。

ちょっと不思議で、でも親しみやすい、そんな「また行きたくなる駅」でした。

次に四国に行くことがあれば、ぜひまた鳴門駅から旅を始めてみたいと思います!

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,861 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731