フェイスブックは世界最大のソーシャルメディアで、日本でも利用者が増えている。中小企業者もフェイスブック利用で売上や集客に効果を発揮している例が増えた。しかし、インターネットおよびソーシャルメディア環境は変化が激しく、これからもどんどん変化していくだろう。ビジネスではソーシャルメディアをどのように活用していくのがよいだろうか?

フェイスブックは世界最大のソーシャルメディアで、日本でも利用者が増えている。中小企業者もフェイスブック利用で売上や集客に効果を発揮している例が増えた。しかし、インターネットおよびソーシャルメディア環境は変化が激しく、これからもどんどん変化していくだろう。ビジネスではソーシャルメディアをどのように活用していくのがよいだろうか?

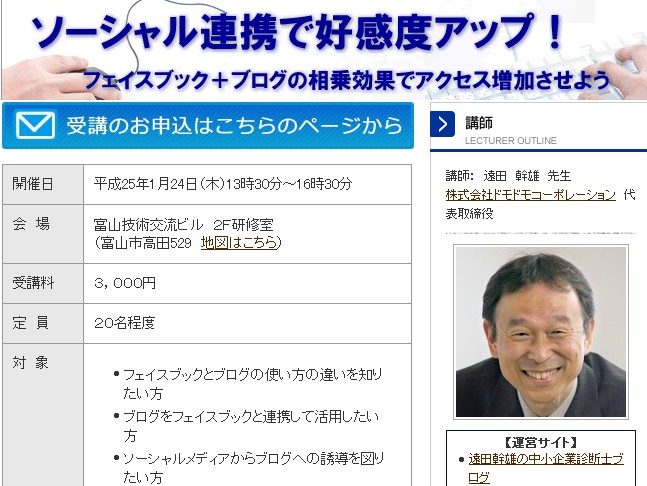

その答えのひとつはフェイスブックなどのソーシャルメディアとブログの連携である。この講座ではフェイスブックとブログの最強の組み合わせを活用する方法について事例を交えて説明させていただく予定である。

開催日 平成25年1月24日(木)13時30分~16時30分

会場 富山技術交流ビル 2F研修室 (富山市高田529)

受講料 3,000円

定員 20名程度

対象 フェイスブックとブログの使い方の違いを知りたい方

ブログをフェイスブックと連携して活用したい方

ソーシャルメディアからブログへの誘導を図りたい方

受講条件 ブログの運営をされ、フェイスブックのアカウントをお持ちの方

※このセミナについて詳しく知りたい方は、財団法人富山県新世紀産業機構 情報サービス課にお問い合わせください。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)