人の優れた知恵や非常に重要なノウハウは容易に見える化することはできない。見える知恵が形式知なら見えない知恵が暗黙知である。実は、本当に重要な知恵やノウハウは暗黙知にある。自転車の乗り方や自動車の運転は一度おぼえてしまうと、長年離れていてもちゃんとできるのは暗黙知のおかげである。

人の優れた知恵や非常に重要なノウハウは容易に見える化することはできない。見える知恵が形式知なら見えない知恵が暗黙知である。実は、本当に重要な知恵やノウハウは暗黙知にある。自転車の乗り方や自動車の運転は一度おぼえてしまうと、長年離れていてもちゃんとできるのは暗黙知のおかげである。

例えば、高度な野球の打撃論やノウハウや実際に球を打つ能力について。それはその人が持っている暗黙知であり、その暗黙知があるから高度な打撃ができる。仮に長嶋茂雄氏の持っている打撃能力というかノウハウは、長嶋茂雄氏だけの暗黙知である。暗黙知は自分にしかわからないから暗黙知である。

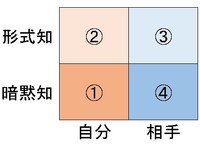

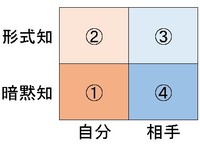

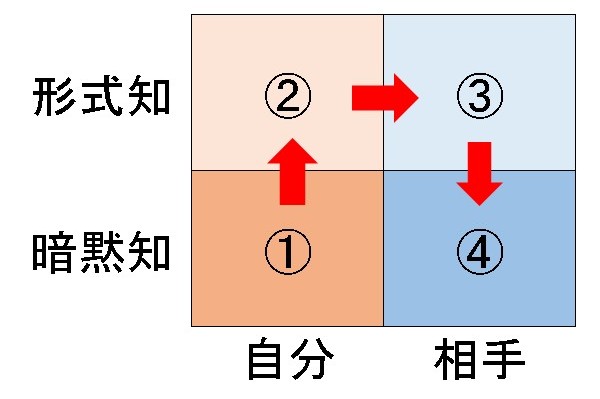

図では4つの象限の①が、自分の暗黙知になる。

暗黙知から暗黙知へ伝えることがノウハウの伝承

暗黙知はそのヒトにしかないノウハウ

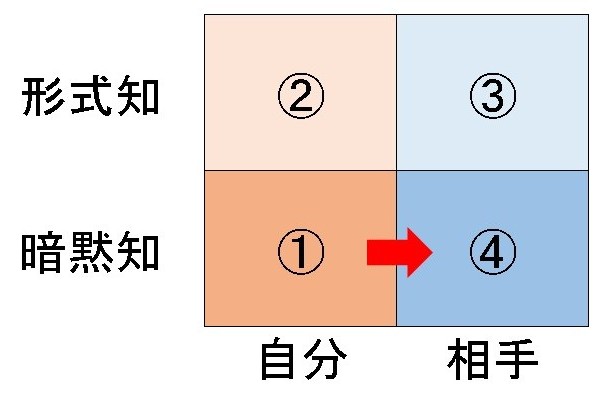

この暗黙知をどうやって他の選手(仲間)に伝えるかというのがノウハウの伝承である。受け取ったノウハウを相手が使いこなすためには、その相手自身が自分の暗黙知である④まで伝える必要がある。

1.暗黙知から直接、暗黙知へ

要は①から④への伝達である。自分の暗黙知から相手の暗黙知に直接伝えることができれば、それがもっとも確かなのかもしれない。昔ながらの徒弟制度は、この暗黙知から暗黙知に伝えるための方法としては優れた方法だろう。師匠の所作を弟子がなぞり、何年も何年もかけてじっくりと体得していくというのは師匠の暗黙知をそのまま弟子の暗黙知に伝えていくやり方だろう。いわゆる「阿吽の呼吸」で伝わっていく。

しかし、この方法は時間がかかる。テレパシーも使えない人間同士では正しく伝わるとは限らない。

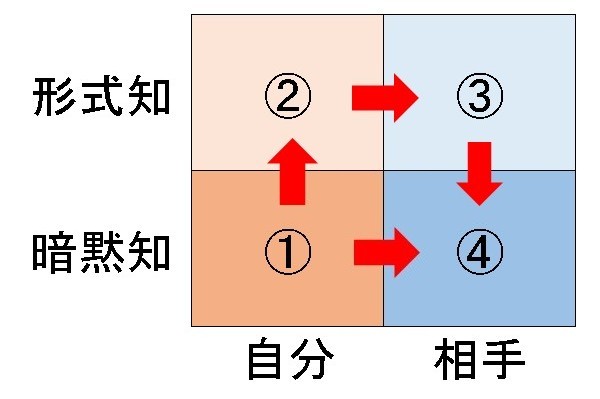

2.暗黙知から形式知を経由して暗黙知へ

現代は、暗黙知をいったん形式知として「見える化」を図る知恵の伝達方法が中心だ。いわゆるマニュアル化だ。書籍やビデオなどで見える化する手法も増えている。知識を効率的に合理的に伝えるやり方としては優れた方法だ。

暗黙知を形式知化するのは図の①から②への段階。②ができれば②から③へは伝達が容易である。つまり、①から②、そして③までは、なんとか伝達ができる。

しかし、課題は相手の③から④への段階である。相手が形式知のまま保持していても、実際に使いこなせるかどうか疑問である。野球の打撃にしても、自転車の運転にしても、マニュアルや教科書を持っているだけではうまくできない。自分自身の暗黙知に落とし込んで、自分自身が使いこなせるようにならないとうまくできないはずだ。

いわゆる「コツ」といわれることが暗黙知の中心的なこと。頭ではわかっていてもそのとおりにするためには「コツ」がいる。そのコツは自分の暗黙知であり、テキストやビデオを見ただけではわからない。人から人へ「コツ」を伝えるには、共感やコミュニケーションが有効であり、ある瞬間に阿吽の呼吸で伝わることがある。

3.形式知と暗黙知をトータルで伝える

最終的には、相手の暗黙知にどうやって伝えて体得してもらうかが重要だ。それが教育だとすると、暗黙知化の方法としては、多少効率が悪くても上記1の暗黙知から暗黙知へという方法も併用したほうがいい。

つまり、両方である。形式知を活用して伝える現代的な見える化手法と暗黙知を直接伝える伝統的な阿吽の呼吸伝達方法の両方を併用するのである。このバランスがポイントだが、両方使うということを意識しないと伝わりきれない。

最近、そのように考えるさせられる出来事が増えてきた。

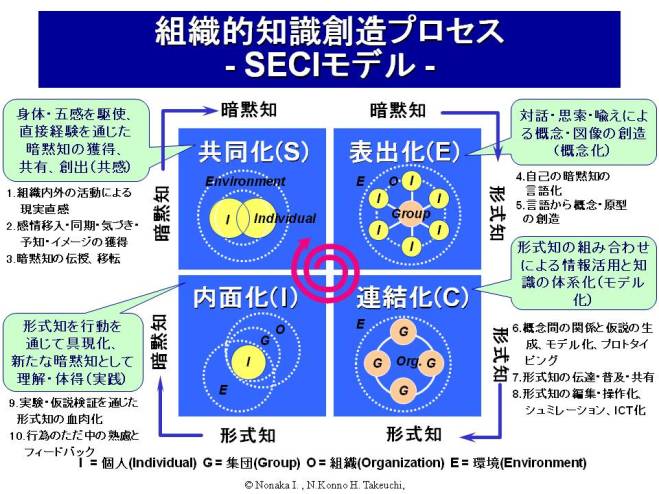

SECIモデル(セキモデル)

野中郁次郎先生が提唱されている「SECI」モデルはチームとしての学習曲線を向上させる。「個人の知識を組織的に共有し、より高次の知識を生み出す」ということを主眼に置いたナレッジマネジメントを実現する場合、そのフレームワークとして以下の4段階のプロセスが提示されている。

この図は「http://www.globis.jp/1917-2」より引用

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

本日の段階で当サイトのブログ記事数は 6,910 件になりました。できるだけ毎日更新しようとしています。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってご支援いただけるとうれしいです(笑)

株式会社ドモドモコーポレーション

石川県かほく市木津ロ64-1 〒929-1171

電話 076-285-8058(通常はFAXになっています)

IP電話:050-3578-5060(留守録あり)

問合→メールフォームからお願いします

法人番号 9220001017731

適格請求書(インボイス)番号 T9220001017731